Maurice Boyau, pilote rugbyman

Extraits

Cinéma

To be or not to be, Ernst Lubitsch. Un classique dans l'histoire

10/2014

Actualité politique France

L'opium des élites. Comment on a défait la France sans faire l'Europe

02/2021

Sciences politiques

Crise et avenir de la démocratie

02/2018

Poésie

Le début des pieds. Suivi de Ventre

06/2023

Esotérisme

Révélations Tome 1. Les témoignages de militaires et de fonctionnaires américains sur les secrets les mieux gardés de notre histoire

02/2011

Esotérisme

Révélations. Tome 2, Les témoignages de militaires et de fonctionnaires américains sur les secrets les mieux gardés de notre histoire

03/2010

Critique littéraire

La poésie au XXe siècle. Tome 3, Métamorphoses et Modernité

11/1988

Philosophie du droit

Le droit saisi par l'art. Regards de juristes sur des oeuvres d'art

10/2023

Thèmes picturaux

Aux temps du sida. Oeuvres, récits et entrelacs

10/2023

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 6, La poésie du XXe siècle Volume 3, Métamorphoses et modernité

11/1988

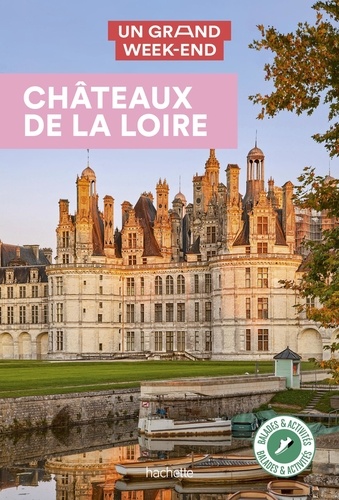

Pays de Loire

Un grand week-end Châteaux de la Loire

04/2021

Théâtre

Les deux bourreaux ; Fando et Lis ; Lulù ; Ne donnez pas de pommes aux vaches ; Aristides ; De souffle et d'oubli

02/2010

Littérature étrangère

Swamplandia

08/2012

Monographies

Chères images. Peinture et écriture chez Gilles Aillaud

09/2023

Littérature française

Jusqu'au cerveau personnel. (2003-2013)

03/2015

Poésie

Rusticatio Civitati Piratarum. La Ville des pirates

09/2023

Monographies

Chu Teh-Chun. In Nebula, Edition bilingue français-anglais

04/2024

Livres 3 ans et +

Fables

Littérature étrangère

Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leurs piscines

05/2012

Design

Tendance, vous avez dit tendance ?

09/2023

Actualité et médias

Le mythomane. La face cachée d'Alain Soral

09/2015

XVIIe siècle

Loin de Rome

12/2023

CD K7 Littérature

Le Maître et Marguerite

01/2011

Ecrits sur l'art

La folie du regard

03/2023

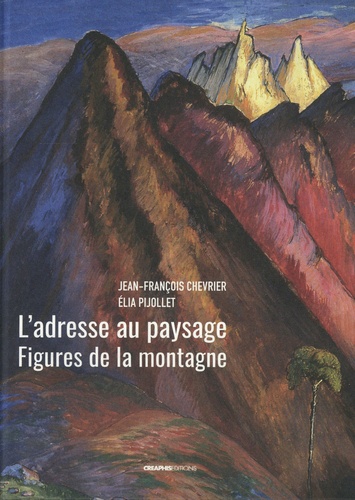

Histoire de l'art

L'adresse au paysage. Figures de la montagne de Jean-Antoine Linck à Marianne Werefkin

05/2023

Sociologie

Lignes N° 69, novembre 2022 : Logiques du conspirationnisme

11/2022

Histoire régionale

Angoulême BD. Une contre-histoire (1974-2024)

02/2024

Guides de France

Balade en région Centre

11/2012

Actualité politique internatio

Au coeur de la troisième guerre mondiale

02/2024

Grands textes illustrés

Les fables de La Fontaine

06/1998