République

Extraits

Actualité politique France

Fenêtre de tir

10/2021

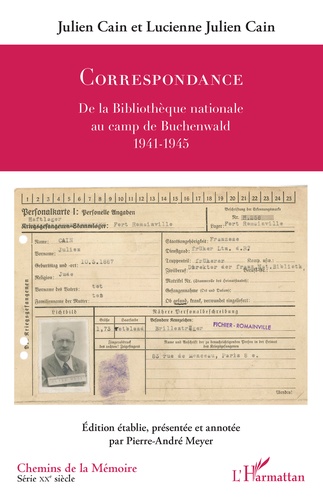

Histoire de France

Correspondance. De la Bibliothèque nationale au camp de Buchenwald (1941-1945)

09/2020

Littérature française

LES GREGOIRE TOME 2 . FUMEES DE VILLAGE

04/1985

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Histoire de France

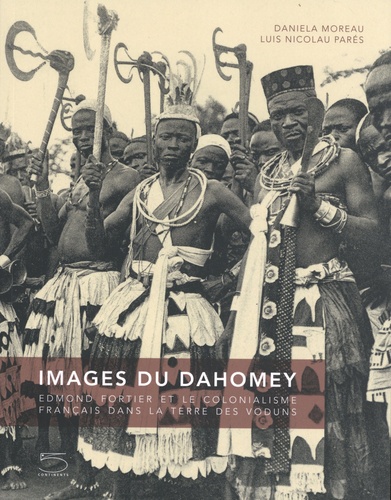

Images du Dahomey. Edmond Fortier et le colonialisme français dans la terre des voduns

10/2020

Littérature française

Dîner de gala. L'étonnante aventure des Brigands Justiciers et de l'Empire du Milieu

09/2012

Régionalisme

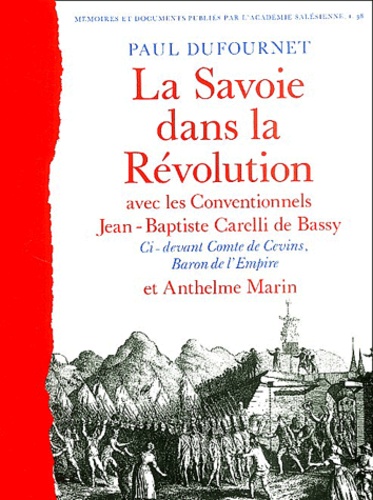

La Savoie dans la Révolution. Avec les Conventionnels Jean-Baptiste Carelli de Bassy, Ci-devant Comte de Cevins, Baron de l'Empire et Anthelme Marin

01/1989

Sciences historiques

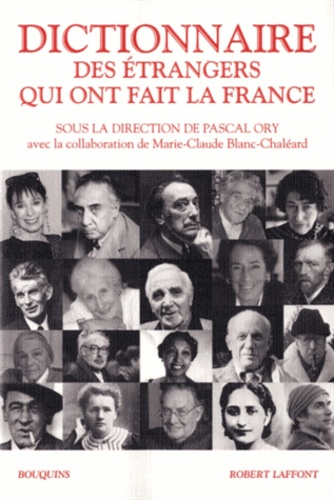

Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France

10/2013

Histoire de France

L'insurrection de la Grande Kabylie en 1871

12/2018

Monographies

Jacques Deperthes. Tableaux fascinants

10/2022

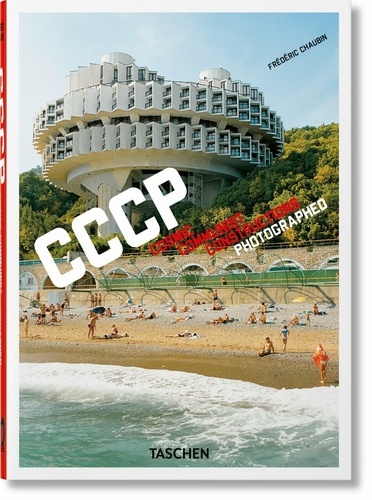

Thèmes photo

Cosmic Communist Constructions Photographed. 40th edition

09/2022

Droit

Droit des personnes handicapées. Edition 2019

07/2019

Littérature étrangère

Léon et Louise

09/2012

Récits de voyage

En descendant les fleuves. Carnets de l'Extrême-Orient russe [EDITION EN GROS CARACTERES

04/2012

Histoire de France

Secrets, Manoeuvres, Chocs et Volte-face de Charles De Gaulle à Nicolas Sarkozy

03/2012

Sciences politiques

L'Afrique des grands lacs. Annuaire 2011-2012

12/2012

Histoire internationale

Les Amériques. Du Précolombien à nos jours. Coffret en 2 volumes

11/2016

Droit

Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès

11/2014

Sciences politiques

Le déluge 1916-1931. Un nouvel ordre mondial

10/2015

Histoire internationale

La décomposition des nations européennes. De l'union euro-Atlantique à l'Etat mondial, 2e édition revue et augmentée

06/2010

Théâtre

La main qui ment. Suivi de Avaler l'océan et de Le Sang des amis

04/2011

Développement durable-Ecologie

Bombe "N" : Richesses, mystères et opportunités du bassin du Congo. Plaidoyer de Denis Sassou N'Guesso pour la protection de la planète

07/2018

Histoire de France

Ces Alsaciens qui ont infiltré Vichy

10/2018

Actualité et médias

Ce que je ne pouvais pas dire. 2007-2016

04/2016

Sciences historiques

Les lettres de rémission du duc de Lorraine René II (1473-1508)

09/2013

Histoire ancienne

Histoire Romaine. Livres 36 et 37

11/2014

Histoire ancienne

Le monde à l'envers. Pouvoir féminin et communauté des femmes en Grèce ancienne

08/2013

Littérature érotique et sentim

Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même Tome 8 : Première partie

03/2018

Sociologie

Etudes mongoles et siberiennes, n 17, 1986. les chamanistes du bouddh a vivant. Les chamanistes du Bouddha vivant

11/1987

Sciences politiques

Démocratie, une anthologie

03/2024