Lucrece. Tragédie (1638)

Extraits

Photographie

Daido Moriyama

11/2012

Histoire de France

Versailles au féminin

06/2020

Littérature russe

Théorie du monologue

06/2022

Poésie

Paradis perdu ; Paradis reconquis. Edition bilingue français-anglais

04/2022

Littérature française

Si le grain ne meurt. L autobiographie d andre gide

02/2023

Droit

Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès

11/2014

Généralités

Le Duc de Marlborough. John Churchill, le plus redoutable ennemi de Louis XIV

05/2022

Musique, danse

Lettres des jours ordinaires. 1756-1791

11/2005

Littérature étrangère

Manège

09/2012

Photographie

Guerre de 14-18

08/2014

Critique littéraire

Avec une légère intimité. Le concert d'une vie au coeur du siècle

10/2012

Sciences historiques

La saga des épaves de la Côte d'Albâtre. Tome 4

06/2017

Critique littéraire

Un été avec Homère

04/2018

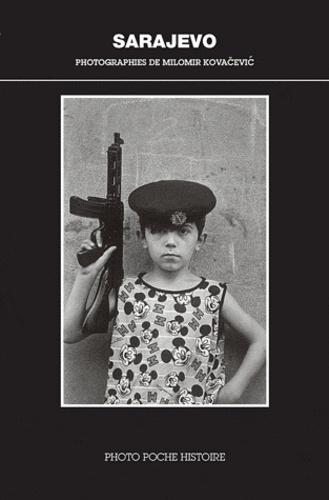

Photographie

Sarajevo. Ma ville, mon destin

11/2012

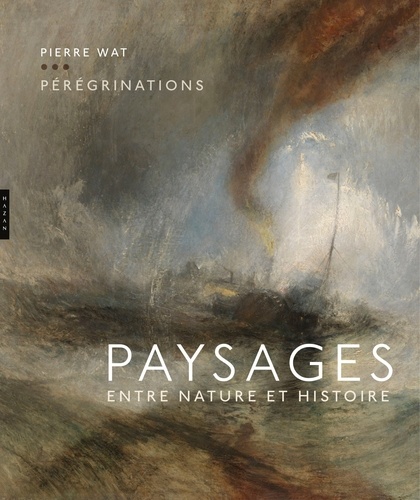

Beaux arts

Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire

11/2017

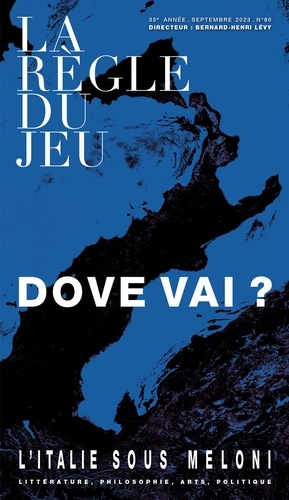

Revues

La Règle du jeu N° 80, septembre 2023 : Dove vai ? L'Italie sous Meloni

09/2023

Littérature française

Plein ciel

03/2024

Pléiades

Oeuvres complètes

04/2014

Sciences historiques

Sire, de grâce, une Particule Tome C

03/2002

Religion

La théologie de Saint Paul. 2 volumes

01/1961

Histoire de France

Jean BALDACCI (1890 - 1914) A corps perdu. Une famille Corse en deuil face à la guerre de 1914

01/2014

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Histoire de France

Le Siècle des Platter. Tome 2, Le voyage de Thomas Platter (1595-1599)

05/2000

Histoire de France

Port-Royal

10/2012

Musique, danse

Symphonie n°1 (conducteur A3). en sol mineur

10/2018

Arménie

Les Justes et gens de bien du génocide des Arméniens

05/2021

Art japonais

Un bestiaire japonais. Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo ( XVIIIe et XIXe siècles)

11/2022

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

Littérature étrangère

Les hirondelles de Montecassino

10/2012

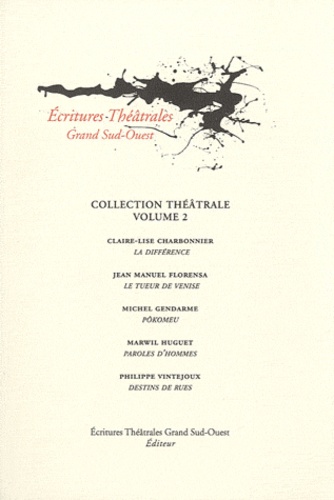

Théâtre

La différence ; Le tueur de Venise ; Pôkomeu ; Paroles d'hommes ; Destins de rues

07/2007