Friedrich Hölderlin

Extraits

Sciences politiques

Erratum. Ce n'est pas le néolibéralisme, c'est le capitalisme politique

06/2019

Histoire de France

La longue traque

05/1998

Ecrits sur l'art

Leçons de vertige. Dans les failles de la subjectivité

03/2023

témoignages personnels

Entre les lignes. Itinéraire surprenant d'un officier français dès 1940

06/2023

Critique littéraire

J'entends des voix

10/2006

Musique, danse

Ah vous êtes chanteur ! Mais vous arrivez à en vivre

03/2020

BD tout public

Une nuit d'été

03/2019

Critique littéraire

Marx et Engels poetes romantiques

01/2015

Ouvrages généraux

Brouillards de peines et de désirs. Fait d'affects, 1

02/2023

Histoire de France

Iéna et Auerstedt. La Prusse humiliée (14 octobre 1806)

02/2019

Histoire de France

Autour d'un effort de mémoire. Sur une lettre de Robert Antelme

Entre la parole "sans fin" et le récit nécessaire il y a la Lettre à Dionys Mascolo. Malraux note comme une évidence que si "maints déportés"... ont écrit leurs souvenirs, leur retour à l'humanité n'y figure guère". Mascolo réplique : "La Lettre de Robert dit précisément ce que l'on nous dit qu'il est impossible de dire, qui devrait donc rester inouï". Au-delà du "simple raccordement de mémoire", de la "réconciliation" ou de l'"examen de passage", comme au-delà de la trop claire "dénégation", s'ouvre l'espace d'une innocence, d'une "originelle indétermination", où l'homme nié revient à l'homme et où l'écriture à la fois précise et tremblée de la lettre anticipe sur la rédaction du livre.

Cet état, "jamais... il n'y renoncera, jamais n'en guérira, ou jamais ne le trahira". La "réincarnation" (littéralement : le retour à la chair) d'Antelme est exemplaire. "Le lieu d'où il parle, dit Mascolo, il nous y a précipités et nous n'en sommes jamais revenus". Il donne aux autres, "sans échappatoire" l'occasion de se voir du dehors et de se découvrir une vie et une politique. Autour de Robert Antelme, Dionys Mascolo, Marguerite Duras, Edgar Morin puis Elio et Ginetta Vittorini se regroupent "dans le sentiment d'une délivrance mutuelle".

Ils sont tous au Parti Communiste mais leur communisme, qui appartient aussi bien à Holderlin qu'à Marx, a sur la Révolution une "avance" que ne supporteront pas les staliniens. Il refuse catégoriquement "le non-homme de l'homme, armé de raison, instruit de morale et soucieux de perfection". L'expérience, ici, c'est aussi le "refus du message".

08/1997

Littérature étrangère

Le Bruit du temps

02/2012

Littérature française

Les Rêveries du promeneur solitaire. Un essai de Jean-Jacques Rousseau

02/2023

Histoire des idées politiques

De la cruauté en politique. De l'Antiquité aux Khmers rouges

11/2023

Littérature étrangère

Ton absence n'est que ténèbres

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir comment il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une femme se présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique : tout le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant regrettée. Petit à petit, se déploient alors différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande histoire de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020. Aldis, une fille de la ville revenue dans les fjords pour y avoir croisé le regard bleu d'Haraldur ; Pétur, un pasteur marié, écrivant des lettres au poète Hölderlin et amoureux d'une inconnue ; Asi, dont la vie est régie par un appétit sexuel indomptable ; Svana, qui doit abandonner son fils si elle veut sauver son mariage ; Jon, un père de famille aimant mais incapable de résister à l'alcool ; Pall et Elias qui n'ont pas le courage de vivre leur histoire d'amour au grand jour ; Eirikur, un musicien que même sa réussite ne sauve pas de la tristesse - voici quelques-uns des personnages qui traversent cette saga familiale hors normes. Les actes manqués, les fragilités et les renoncements dominent la vie de ces femmes et hommes autant que la quête du bonheur. Tous se retrouvent confrontés à la question de savoir comment aimer, et tous doivent faire des choix difficiles. Ton absence n'est que ténèbres frappe par son ampleur, sa construction et son audace : le nombre de personnages, les époques enjambées, la puissance des sentiments, la violence des destins - tout semble superlatif dans ce nouveau roman de Jon Kalman Stefánsson. Les récits s'enchâssent les uns dans les autres, se perdent, se croisent ou se répondent, puis finissent par former une mosaïque romanesque extraordinaire, comme si l'auteur islandais avait voulu reconstituer la mémoire perdue non pas d'un personnage mais de l'humanité tout entière. Le résultat est d'une intensité incandescente. Traduit de l'islandais par Eric Boury

Musique, danse

Les fils de Bach

07/1998

Jardinage

L'humeur paysagère

01/2015

Inde

Histoire de la civilisation indienne. Tome 1 L'Inde ancienne et médiévale : De la civilisation de l'Indus-Sarasvatet#299; aux invasions musulmanes

01/2023

Généralités

Le roman des damnés. Ces nazis au service des vainqueurs après 1945

05/2021

Littérature étrangère

Les vies parallèles

01/2015

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023

Disques enfants

Louis XIV. 1 CD audio

06/2015

Critique Poésie

De l'expérience poétique

03/2023

Droit

Revue méditerranéenne de droit public N° 9 : Liberté(s) ! En Turquie ? En Méditerranée !

08/2018

Beaux arts

Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire

11/2017

Littérature française

L'héritage humain

Quand on parle d’héritage, quelle définition de ce mot nous vient en premier ? Prendre possession des biens accumulés par un proche, un parent après son décès, ou quelqu’un qui vous désigne comme bénéficiaire par testament. Quand on parle de « l’humain », c’est évoquer une qualité propre à « l’esprit d’humanité » que n’a pas l’animal et qui, contrairement à ce dernier, conscient de lui-même et du monde dans lequel il vit, peut agir et s’organiser étant ainsi « acteur » de sa propre évolution. Un héritage, quand il est humain, n’a plus vraiment de rapport avec les biens matériels : c’est « voyager dans le temps et l’histoire de la pensée humaine », refaire tout le chemin qu’elle a parcouru pendant des siècles pour aboutir à ce qu’elle est aujourd’hui. Il y a enfin dans le choix de ce titre un autre message, celui de devoir réveiller en nous « la mémoire ». Un peuple, un individu qui perd sa mémoire n’a plus d’identité... ne sommes-nous pas en train de la perdre ? « Ce sont les hommes qui font l’histoire », nous a dit Karl Marx. « Ceux qui vivent , ce sont ceux qui luttent », nous a dit Victor Hugo dans « Les châtiments ».Vérités absolues. Comme le précise l’auteur de cet ouvrage ; « ce livre n’est pas vraiment le mien. C’est aussi celui de tous ceux qui, avant moi, bien meilleurs écrivains, journalistes, philosophes ont écrit de nombreuses pages sur l’histoire de l’humanité » . Tel est donc son objectif : réunir dans cet ouvrage les principaux textes fondateurs de l’« esprit humain », où ont été révélés les plus belles réussites collectives de l’histoire, et exposés les points de vue les plus pertinents sur l’évolution nécessaire de la pensée de l’homme qui « doit continuellement se mesurer à tout ce que la société lui fait subir ».Sans les luttes et les interventions de ceux qui ont agi ou se sont exprimés pour faire entendre leur droit, exiger plus de liberté et d’égalité, il n’y aurait jamais eu de progrès social.

C’est comme si l’auteur nous disait « réveillez-vous ! vous perdez la mémoire, la connaissance de votre passé est ce qu’il y a de plus fondamental pour comprendre le monde d’aujourd’hui ! ».

Alors ! Face à cette société dystopique de plus en plus pressentie, n’est-il pas encore temps de réagir, de nous faire revisiter cette littérature qui nous avait si profondément enrichi et nourri notre esprit d’humanité : « les origines chrétiennes du communisme » par Gérard Walter, « les bases de la philosophie marxiste » et « la dialectique de la nature » de Friedrich Engels, « l’organisation sociale exemplaire des indiens d’Amérique », « la désobéissance civile » d’Henri-David Thoreau, « une action possible sur l’histoire » de Julian Huxley, « naître à son humanité » de l’ethnologue Henri Laborit, et enfin une « lutte continuelle » de l’immense philosophe Krishnamurti. Autant de thèmes qui pourraient susciter de nombreux débats sur l’avenir de l’humanité, mais qui ne semblent pas être prioritaires sur les bancs des écoles et partout ailleurs, dans les médias officiels.

01/2022

Littérature française

Idées de la nuit. Suivi de L'Homme-Balai

03/2023

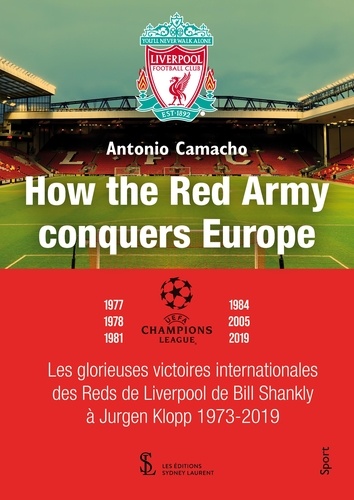

Football

How the Red Army conquers Europe. Les glorieuses victoires internationales des Reds de Liverpool de Bill Shankly à Jurgen Klopp 1973-2019

05/2021

Littérature française

Déserts de mots. Anthologie, volume 2

03/2024

Economie

L'Occupation du monde. Tome 2, Généalogie de la morale économique

11/2020