éditeurs machine learning

Extraits

ouvrages généraux

TF 677 - Journal de prison. Suivi de Ombres en centrale, roman inachevé et inédit

06/2022

Littérature française

Johnny Deep

02/2012

BD tout public

La revue dessinée N° 29, automne 2020

09/2020

Encyclopédies de poche

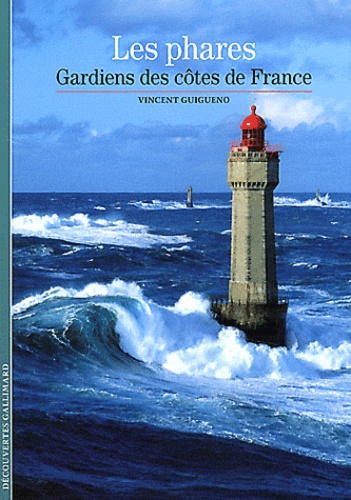

Les phares. Gardiens des côtes de France

01/2012

Décoration

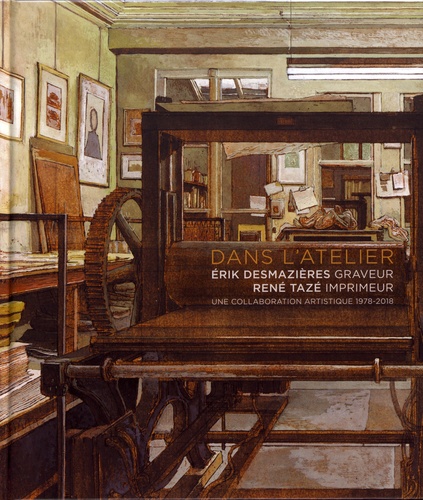

Dans l'atelier. Erik Desmazières, graveur, René Tazé, imprimeur : une collaboration artistique 1978-2018, Edition bilingue français-anglais

02/2019

Histoire de France

Jean Bichelonne, un polytechnicien sous Vichy (1940-1944). Entre mémoire et histoire

09/2015

Réseaux informatiques

Windows Server 2022. Les bases indispensables pour administrer et configurer votre serveur

11/2022

BD tout public

Invisibles

01/2012

Monographies

Paquebots

09/2022

Actualité et médias

Le tribunal des algorithmes. Juger à l'ère des nouvelles technologies

01/2019

Littérature française

Ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes

03/2015

Bâtiments et travaux publics

Dynamique des structures et des ouvrages

03/2023

Littérature française

Michel Houellebecq Coffret en 3 volumes : Extension du domaine de la lutte ; Les particules élémentaires ; Poésies

10/2000

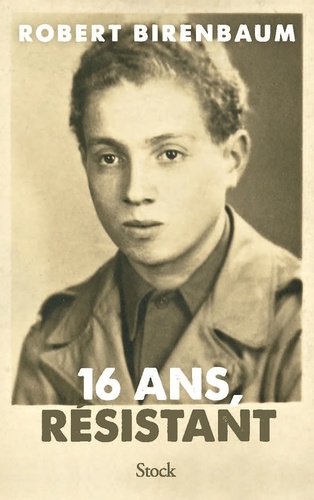

témoignages personnels

16 ans, résistant

02/2024

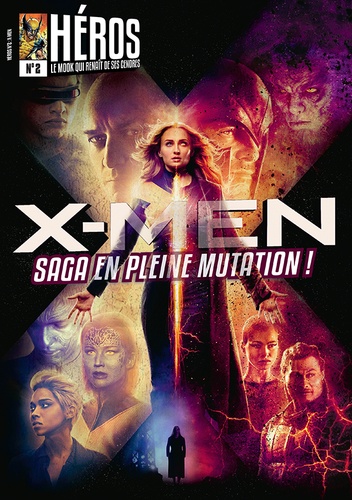

Cinéma

Héros N° 2 : X-Men. Saga en pleine mutation !

06/2019

Critique littéraire

D'une langue l'autre. L'écriture de Charles-Ferdinand Ramuz à travers le prisme de sa réception germanophone

10/2012

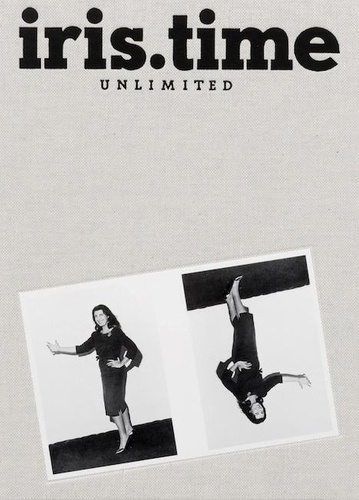

Histoire de l'art

Iris. Time unlimited (1962-1975)

02/2023

Histoire du sport

L'Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique

04/2024

Empire colonial

Les protectorats français au Maghreb. De la colonisation à la décolonisation (1881-1956)

04/2024

Beaux arts

Jean-Jacques Lebel

06/2018

Littérature française

Le lys dans la vallee

Littérature française

Vieilles oui, angéliques non!

05/2023

Cartographie

Cartographie radicale. Explorations

10/2021

Fantasy

L'âge de la folie Tome 1 : Un soupçon de haine

01/2022

Sociologie

Communications N° 90 : Les bruits de la ville

05/2012

Sciences politiques

Démocratie, une anthologie

03/2024

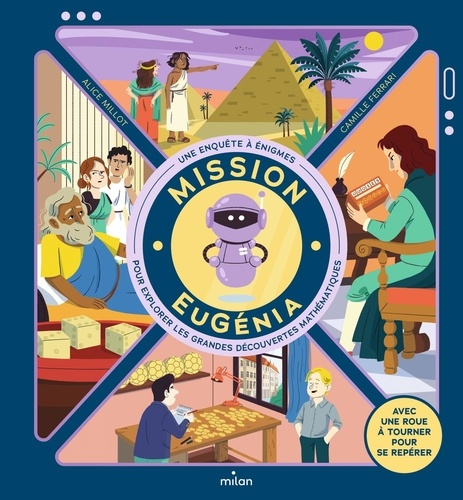

Livres-jeux

Mission EuGénia. Une enquête à énigmes pour explorer les grandes découvertes mathématiques

03/2024

Beaux arts

Narcisse et Echo. Discours, essais et poèmes (1961-2019)

06/2020

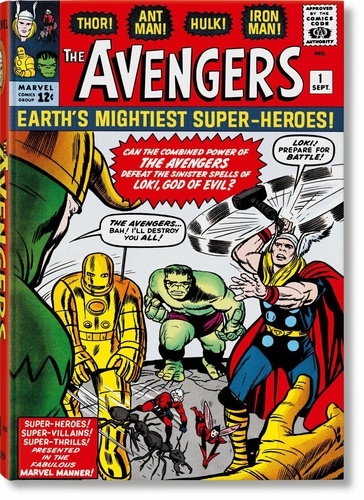

BD tout public

Marvel Comics Library. Avengers. Vol. 1. 1963-1965

05/2022

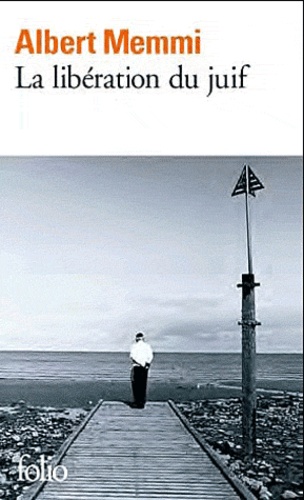

Religion

La libération du juif

05/2011