Véronique Brient

Extraits

Sciences historiques

Ouverture, société, pouvoir . De l'Edit de Nantes à la chute du communisme

04/2005

Religion

Les égarés. Le wahhabisme est-il un contre Islam ? 4e édition

09/2013

Histoire de France

Nos guerres oubliées

09/2017

Histoire internationale

Histoire du monde contemporain. 1945-1999, Edition 1999

11/1999

Ouvrages généraux

Atlas des mondes médiévaux musulmans

04/2022

Moyen Age classique (XIe au XI

Bérengère de Navarre (v. 1160-1230). Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre

11/2022

Europe

Voyages Italie

11/2022

Histoire de l'art

Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d'exception

11/2022

Sociologie

Jeunesse d'ici et d'ailleurs transculturelle & digitale. Refus d'assignation à résidence

02/2021

Autres

Le Cercle herméneutique : L'intime, la pudeur et le sacré . Anthropologie et psychopathologie phénoménologique

11/2022

Romans historiques

Cycle de Gui de Clairbois Tome 3 : Les Chemins de la honte. Un vent de guerre

06/2001

Franc-maçonnerie

L'esprit du rite français. Rite de fondation de la franc-maçonnerie

07/2022

Littérature française (poches)

Nouvelles orientales

06/2006

Méditation et spiritualité

Se libérer du conformisme spirituel

09/2021

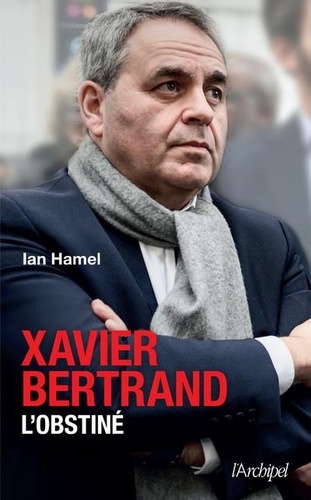

Actualité politique France

Xavier Bertrand, l'obstiné

09/2021

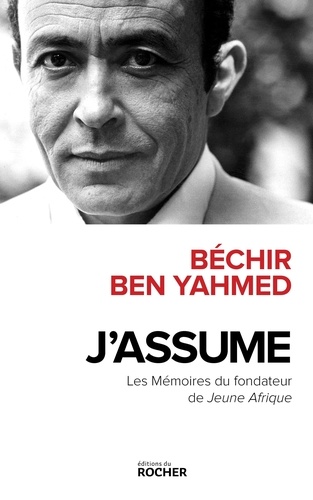

Actualité médiatique internati

J'assume. Mémoires du fondateur de Jeune Afrique

11/2021

Littérature française

Libres tropiques (1968-1980). Tome 2

11/2021

Bâteaux

A bord des galères

11/2021

Théâtre

L' Impresario de Smyrne. Adapté par Agathé Mélinand

10/2023

Ethnologie

Le sang. Mythes, symboles et réalités

03/1988

Géopolitique

L'Islam d'Afrique. Au-delà du djihad

CNLAfrique – "Démarrée en 2013 avant de s'ensabler au Sahara, l'intervention de l'armée française au Sahel, d'abord au Mali, puis dans les pays voisins, a jeté une lumière crue sur la résilience de groupes djihadistes qui sont également actifs au Nigeria, au Mozambique, à la frontière de l'Ouganda et dans la Corne de l'Afrique.

La lutte contre le terrorisme a alors amené la communauté internationale à s'interroger sur la dérive d'un continent menacé par l'Etat islamique et gangrené par les idées subversives d'un salafisme d'origine saoudienne. La perception de la radicalisation et de la politisation d'un islam influencé par l'évolution de la situation au Moyen-Orient méconnaît cependant les spécificités de la religion musulmane au sud du Sahara. Historiquement, l'Afrique a connu de nombreux djihads qui n'étaient pas moins violents qu'aujourd'hui, du califat de Sokoto au Nigeria jusqu'à l'Empire toucouleur du Mali en passant par la Mahdiyya au Soudan ou l'insurrection du "mollah fou" en Somalie.

Quant aux confréries soufies, il leur est aussi arrivé de revendiquer l'application d'une charia dont le rigorisme n'avait rien à envier au puritanisme du wahhabisme de l'Arabie saoudite... Spécialiste des conflits armés de la région, Marc-Antoine Pérouse de Montclos démonte une à une, à l'aune de l'histoire et des études de terrain les plus récentes, ces idées fausses qui nous empêchent de comprendre les risques géopolitiques auxquels se trouve aujourd'hui confrontée une bonne partie de l'Afrique".

Docteur en sciences politiques, Marc-Antoine Pérouse de Montclos est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD). Il a été rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine et est l'auteur de nombreux livres, dont La Tragédie malienne (Vendémiaire, 2013), L'Afrique, nouvelle frontière du djihad ? (La Découverte, 2018) et Une guerre perdue. La France au Sahel (J. -C. Lattès, 2020).

08/2021

Actualité et médias

La Dernière Chance. La recherche de la paix à l'heure des périls

04/2011

Littérature française

Kavarna

05/2021

Beaux arts

Les arts de l'Asie centrale

11/1999

Franc-maçonnerie

Voyages dans la symbolique maçonnique en loge bleue. 2023

09/2023

Empire

Les sévères

11/2022

Théâtre

ÉCRITS-CRIÉE - n° 3 et 4 - La revue du Théâtre national de Marseille. CRI-CRI 3 et 4

06/2022

Empire

Pompei

05/2023

Critique littéraire

Poésie en ruines. La pensée et la poétique de Yûnus Emre

03/2020

Sociologie politique

Politiques de la violence. Organiser la lutte de la Colombie au Pakistan

11/2021