Bas

Extraits

Histoire des idées politiques

La malédiction de la droite

02/2022

Poésie

Je pense à toi !

09/2021

Autres éditeurs (A à E)

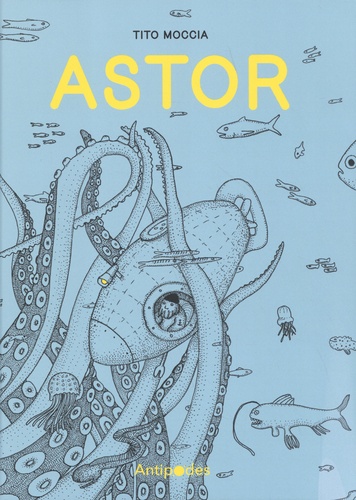

Astor

Un récit d’aventure pour s’immerger dans le milieu marin, rencontrer les organismes qui le peuplent et se plonger dans les légendes et les personnages qui en sont issus. Astor s’adresse aux petits dès 4 ans et aux plus grands sans limite d’âge !

Un monsieur barbu, achète un coquillage dans un cabinet de merveilles. En le portant à l’oreille il entend comme un appel. Aux commandes de son sous-marin, il part en voyage au travers des océans, de l’Arctique à l’Antarctique, explore les abysses et les tropiques.

Dans cette aventure, il croise des organismes en tout genre : thons et cachalots, homards et éponges géantes, jusqu’aux méduses et au mystérieux roi des harengs. Il échappe de justesse à un calmar géant et à un monstre marin surgi du Moyen Âge ! Épaves habitées, futs de déchets, navires et fantômes se dessinent sur sa route jusque vers un bas-fond de la Méditerranée où il découvrira peut-être ce qu’il cherchait.

Plongés dans l’inconnu, le mystérieux, l’invisible (ou le peu visible!), les jeunes lecteurs et lectrices s’embarquent avec Astor dans un voyage sous-marin au long cours. Un récit aussi poétique que ses illustrations pointillistes en noir et blanc qui les invite à prendre conscience de la richesse de l’environnement marin et de sa beauté fragile.

Tito Moccia nait en 1976 à Locarno. Fasciné par la mer dès l’enfance, il décide de la regarder de très près et obtient un Master en biologie à l’Université de Neuchâtel en 2001, après une année passée à Sète étudier des crustacés parasites. En manque de créativité il s’installe à Genève où, entre un atelier, un peu de gravure et pas mal de sculpture, il travaille au Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO) et parfois aussi à celui du Léman à Nyon. Depuis 2008 il est journaliste à l’agence Keystone-ATS. Il vit avec sa femme et ses deux enfants entre Berne et le Tessin. Il dessine depuis toujours et invité lors de la prochaine édition du Livre sur les quais à Morges en septembre 2021.

Dossier - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

09/2021

Pères de l'Eglise

Saint Pierre. Le mystère et l'évidence

11/2021

Psychologie, psychanalyse

Des jeux et des hommes. Psychologie des relations humaines

02/2000

Beaux arts

Toutânkhamon. Le voyage dans l'au-delà, Edition français-anglais-allemand

07/2018

Militaire

La 1re DLM au combat. Chars et blindés de cavalerie, 1939-1940

11/2021

Franc-maçonnerie

Que faire... en loge ?

06/2021

Enseignement primaire

Français CM1 Explicite. Photofiches, Edition 2020

04/2020

Littérature française

Au-delà des maux

10/2021

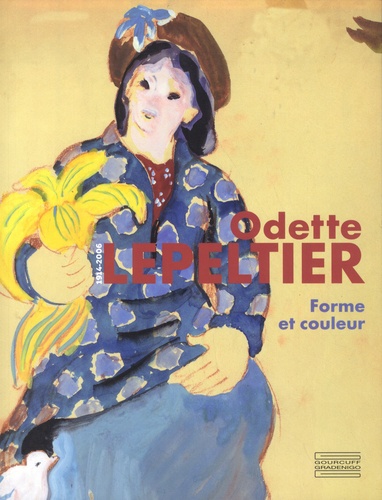

Sculpteurs

Odette Lepeltier

03/2023

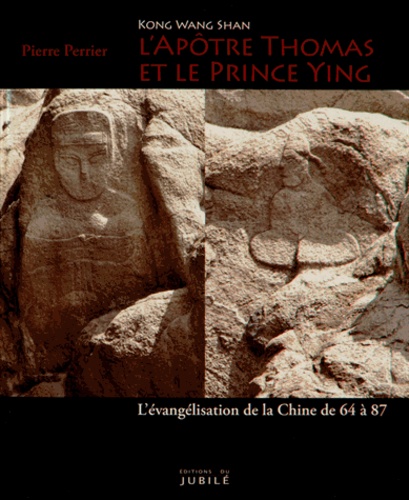

Religion

L'apôtre Thomas et le prince Ying (Kong Wang Shan). L'évangélisation de la Chine de 64 à 87

12/2012

témoignages personnels

Se souvenir ensemble

10/2023

Religion

Le grand bonheur. Vie des moines

10/2020

Critique littéraire

Lectures du Couronnement de Louis

11/2013

Religion

Les commentaires des Psaumes Ps 32-36. Edition bilingue français-latin

10/2014

Littérature érotique et sentim

Erotiques. Edition bilingue français-anglais

02/2012

Littérature française

On a voulu me faire passer pour un terroriste

10/2012

Religion

Lettres missives et épîtres dédicatoires

09/2012

Religion

Sur les pas de Marie-Virginie Vaslin : voyage en Inde avec les franciscaines de Marie

06/2012

Histoire ancienne

L'Art et la vie dans l'Egypte pharaonique. Peintures et sculptures

04/1992

Sports

L'Année du football 2017

09/2017

Maternelle parascolaire

Mon année Montessori de Grande Section

06/2017

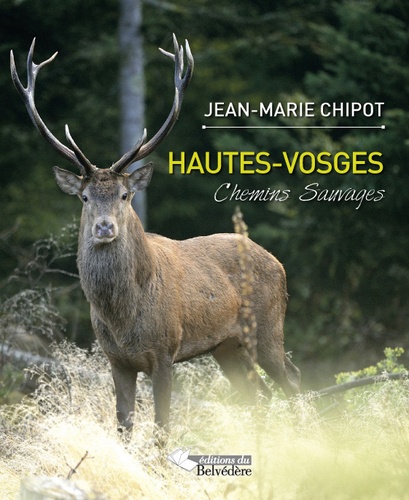

Animaux, nature

Hautes-Vosges. Chemins sauvages

11/2014

Beaux arts

Lofts

10/1999

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 48, Décembre 2006 : L'Amérique latino-romanesque

12/2006

Religion

Poitiers

01/1989

Religion

Le diocèse de Poitiers

10/1988

Religion

L'homme parfait selon l'école du Pangestu

01/1973

Littérature française

Naissance d'un royaume

09/2017