pacte

Extraits

Littérature française

Le Silence

01/2013

Littérature française

Choisir le Fleuve. Du Mékong à la Seine

06/2023

Psychiatrie

Oeuvres complètes. Tome 6, 1984-1985

05/2021

CD K7 Littérature

Le Maître et Marguerite

01/2011

Musique, danse

Aube d'une vie musicale sous la Révolution.. La vie et l'oeuvre de Hyacinthe Jadin 1776-1800

09/1991

Pléiades

Oeuvres complètes

04/2014

Romance et érotique LGBT

Inattendu

02/2022

Cartographie

Cartographie radicale. Explorations

10/2021

Esotérisme

Qu'est-ce que le spiritisme ? Introduction à la connaissance du monde invisible ou des esprits

09/2020

Cinéma

Le cinéma des années trente par ceux qui l'ont fait. Tome 2, L'avant-guerre : 1935-1939

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années quarante par ceux qui l'ont fait. Tome 3, Le cinéma de l'Occupation : 1940-1944

01/2001

Cinéma

Le cinéma des années cinquante par ceux qui l'ont fait. Tome 5, La qualité française : 1951-1957

01/2001

Sociologie

Communications N° 90 : Les bruits de la ville

05/2012

Sciences politiques

Europe, l'atout à défendre

12/2018

Méthodologie

Philosopher. Kit de démarrage

09/2022

Théâtre

Le Roi s'amuse. Une pièce de théâtre de Victor Hugo

01/2023

Impressionnisme

Impressionnisme. la modernité en mouvements

10/2022

Immobilier, droit de la constr

Pratique du droit de la construction. Marchés publics et privés, 10e édition

04/2024

Sports de combat

Quinze minutes sur le ring. Sur les traces d'une action passée, 24 septembre 1922

01/2024

Littérature française (poches)

La fin de Bartleby

02/2020

Histoire internationale

Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville (1958-2020)

01/2021

Ecrits sur l'art

Comme un commun

01/2023

Autres

Philosophie N° 150, juin 2021

06/2021

Critique Poésie

De l'expérience poétique

03/2023

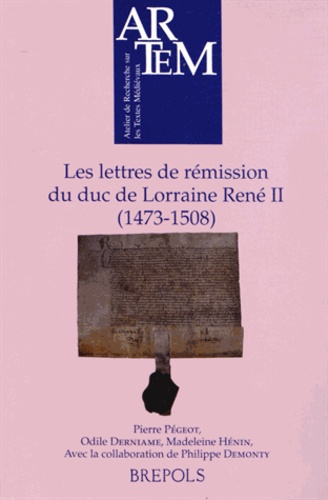

Sciences historiques

Les lettres de rémission du duc de Lorraine René II (1473-1508)

09/2013

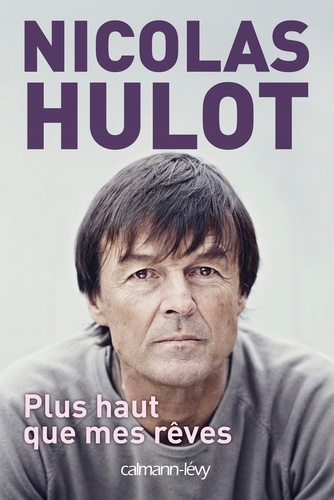

Développement durable-Ecologie

Plus haut que mes rêves

09/2013

Littérature érotique et sentim

Troubled hearts - Tome 1. Juste un défi entre nous

09/2019

Islam

Clefs pour comprendre l'oeuvre d'Ibn Arabi. Les Futûhât al-Makkyah

04/2024

Empire colonial

Les protectorats français au Maghreb. De la colonisation à la décolonisation (1881-1956)

04/2024

Histoire internationale

1917. L'année qui a changé le monde

11/2016