Elsevier établissements universitaires

Extraits

Généralités

L'Empire des Habsbourg. Une histoire inédite

09/2021

Internat DCEM, ECN

Pneumologie. Référentiel pour la préparation de l'ECN, 6e édition

01/2019

Bibliothéconomie

La Bibliothèque nationale du Congo. Une institution à part entière (In 1035 jours de marche au coeur de la Bibliothèque nationale du Congo)

02/2021

Musique, danse

L'Art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale : émotions, médiations, réception(s)

11/2022

Sociologie

Culture du dialogue, identités et passages des frontières

11/2011

Droit

Voyages en l'honneur du professeur Geneviève Koubi. Un droit à l'évasion... Circulaire

11/2012

Critique littéraire

Le détail à l'oeuvre. Individu et histoire dans la littérature, les arts et les discours

07/2012

Sociologie

Les jeunes et la politique. Approches psychosociologiques de la conscience politique des jeunes

09/2004

Sciences politiques

Thématiques

03/2019

Critique littéraire

Les héros et la mort dans les traditions épiques

10/2018

Théâtre - Essais

L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale

03/2021

Littérature française

L'impressionnisme : son histoire, son esthétique, ses maîtres

03/2023

Histoire de l'art

Dessiner, enseigner. François-Georges Pariset (1904-1980), historien de l’art au XXe siècle

04/2024

Orthophonie

La Douleur en Orthophonie, de la Théorie à la Pratique. Du bilan aux soins, à tous les âges de la vie

03/2022

Mélanges

Grandeur et servitudes du bien commun. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Ricci

04/2023

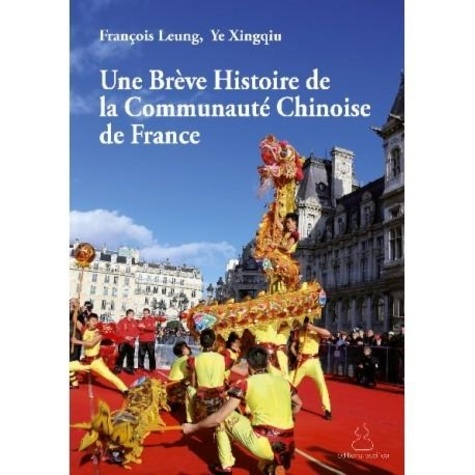

Sciences historiques

Une breve histoire de la communaute chinoise de france

08/2015

Histoire de France

Versailles. Histoire, dictionnaire et anthologie

09/2015

Littérature française

FROU-FROU

10/1955

Droit

L'Algérie, ses institutions, son droit à l'épreuve de la colonisation

01/2018

Poésie

Oeuvres complètes. Tomes 1 et 2

05/2024

Histoire ancienne

Phénomène pressignien. La diffusion des poignards et autres silex taillés du Grand-Pressigny en Europe occidentale au Néolithique

10/2019

Monographies

Colette Richarme (1904-1991). Une artiste en quête d'absolu

02/2023

Sciences historiques

Une description inédite de la cathédrale de Tournai au siècle des Lumières. Les écrits du chanoine Denis-D. Waucquier, 1742-1752

11/2017

Beaux arts

Trente ans de correspondance 1926-1959

02/2017

Histoire de la philosophie

Les Confessions. une oeuvre majeure de Jean-Jacques Rousseau

03/2024

Droit

Droit des personnes handicapées. Edition 2019

07/2019

Revues de psychologie

Psm 3-2022. Les psychologues

10/2022

Histoire de France

Guerre et "Guerre" d'Algérie. Notes de guerre d'un Maquisard Algérien et Souvenirs de "guerre" d'un Appelé, Réflexions sur ce passé et ses conséquences sur l'actualité

05/2002

Pédagogie

Etre enseignant aujourd'hui. Les paradoxes de l'enseignement français

07/2011

Critique littéraire

Relations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles. Volume 1, La figure du père

06/2008