Delphin Djekouada Mbai-Ornum

Extraits

Espagnol apprentissage

Emprunts et transferts culturels dans le monde luso-hispanophone. Réalités et représentations

07/2011

Sciences politiques

Ecrits politiques

12/2010

Littérature française

Témoignages avant l'oubli. Tome 2, Imprévus suivi de Vide grenier

06/2010

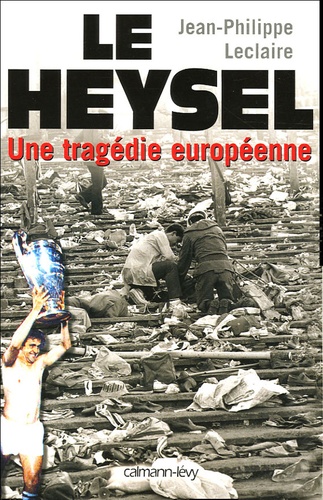

Sports

Le Heysel. Une tragédie européenne

05/2005

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 2, La sainte Russie ; Les beaux quartiers ; Un roman commence sous vos yeux les voyageurs de l'impériale ; Servitude et grandeur des Français ; Les contes de quarante années

06/2000

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 3, Aurélien ; Les Communistes ; Il y avait eu de grands signes dans le ciel

03/2003

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 4 : Ecrits de Marseille

12/2009

Psychologie, psychanalyse

Généalogies

01/1994

Manga

The 4th Guard Tomes 1 à 3 : Pack Mangas Yaoi

05/2015

Histoire de France

Les Grandes Guerres 1914-1945. Edition de luxe

05/2012

Religion

Après le film « Des hommes et des dieux ». L'Autre enquête sur l'enlèvement et la mort des moines de Tibhirine

11/2010

Droit

Droit et pratique de l'adoption

10/2013

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 1, Anicet ou Le panorama ; Les aventures de Télémaque ; Le libertinage ; La défense de l'infini ; Les cloches de Bâle

05/1997

Cinéma

Histoire d'une revue. Tome 2, Cinéma, tours détours (1959-1981)

10/1991

Histoire de France

Sous uniforme allemand

05/2018

Histoire de France

Les Juifs de France durant la IIe Guerre mondiale. Volume 1, Deux communautés fort peu miscibles

04/2018

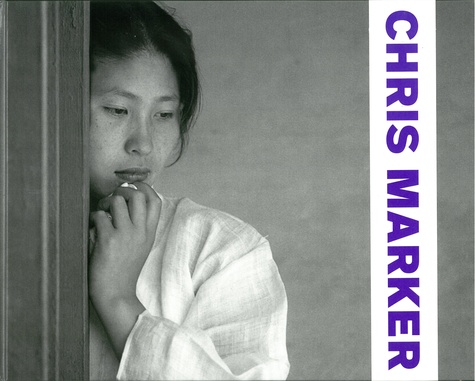

Photographie

Coréennes

08/2018

Histoire internationale

Journalistes Algériens 1988-1998. 2e édition

11/2018

Littérature française

Princesse Vieille Reine

08/2015

Thaïlande

Thaïlande

03/2023

Littérature française

Bruges-la-morte. Un roman de Georges Rodenbach

01/2023

Troisième République

1871-2021 La Commune de Paris. 150 ans - Les militants du Conseil de la Commune

04/2021

Thrillers

Comme des espions de Dieu

03/2023

Géopolitique

Histoires diplomatiques. Leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui

Littérature française

ILS SONT-LÀ - Extraterrestres & Tours du Diable

01/2023

Critique littéraire

Roger Garaudy, itinéraire d'une négation

02/2007

Monographies

Maurice Denis, les chemins de la nature

04/2023

Empire

Histoire de Jules César

04/2021

Vie chrétienne

L'errant chérubinique. traduit de l'allemand par Oger Munier

02/2023

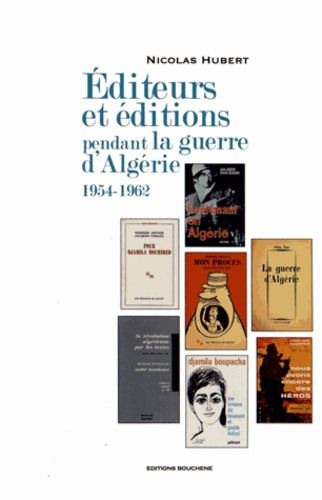

Critique littéraire

Editeurs et éditions pendant la guerre d'Algérie (1954-1962)

09/2012