homosexualité adolescence

Extraits

Littérature française

Les eaux troubles du mojito. Et autres belles raisons d'habiter sur terre

08/2015

Guides de France

Gustave Courbet. Sur les chemins de sa vie, 9 randonnées "biographiques"

05/2014

Histoire internationale

Georges Washington. Fondateur de la République des Etats-Unis

06/2015

Poésie

La femme chez Don Luis de Gongora. Florilège, Edition bilingue français-espagnol

10/2018

Ethnologie

Sexualité et sociabilité en Inde du sud. Familles en péril au temps du sida

07/2001

Littérature érotique et sentim

Hate to love

Géopolitique

Je ferai le tour du monde

06/2023

Esotérisme

L'Amour. Ou le choix de la vie

09/2004

Littérature française

Un voyage en italique. Suivi de Entretien

06/2009

Poésie

Cérès-Pauline. Poème à épisodes et saison unique 2016-2017

03/2019

Littérature française

Les jardins d'Alger. La terre des hommes

04/2012

Littérature française

Parée à virer

08/2021

Littérature française

Proust, roman familial

Dans ce roman marquant de la rentrée littéraire 2023, l'auteure explore l'influence transformatrice de la littérature, en particulier celle de Marcel Proust, sur sa propre vie. Depuis son adolescence, elle a grandi dans un univers où les personnages de "À la recherche du temps perdu" étaient presque comme des membres de sa famille élargie. Les dialogues de Charlus et les remarques acerbes de la duchesse de Guermantes se mêlaient aux conversations familiales, créant une fusion entre le monde fictif et la réalité. D'autant plus que l'univers de Proust était intimement lié à sa propre histoire familiale, certains de ses arrière-grands-parents étant même mentionnés dans l'œuvre du célèbre écrivain.

Ce n'est qu'à l'âge de vingt ans qu'elle s'est plongée dans la lecture de "La Recherche", et cette expérience a été un tournant dans sa vie. Proust semblait comprendre ses dilemmes personnels mieux qu'elle-même, notamment en ce qui concerne les vides existentiels de l'aristocratie. Avant même qu'elle ne prenne ses distances avec sa famille, l'écrivain lui offrait une réflexion profonde sur l'"exil intérieur" ressenti par ceux qui se détachent des normes sociales et sexuelles imposées.

Mais l'impact de Proust ne s'arrête pas là. Il a également façonné son identité en tant qu'individu, en la transformant en une lectrice engagée et consciente de sa propre existence. Il lui a révélé le potentiel libérateur de la littérature, qui sert également de baume apaisant et de moyen de réconciliation avec le concept du Temps.

Ce roman ne se contente pas de raconter une histoire personnelle ; il sert également de méditation sur le rôle de la littérature en tant qu'outil d'émancipation et de consolation. Il met en lumière la manière dont les livres peuvent non seulement nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi à nous comprendre nous-mêmes, à naviguer dans les complexités de notre propre vie et à trouver un sens dans l'existence. En somme, il démontre que la littérature est bien plus qu'un simple divertissement ; elle est une force puissante capable de changer des vies.

08/2023

Economie

Mémoires solidaires et solitaires. Trajectoires d'un économiste du développement

11/2013

Littérature étrangère

J'y suis presque. Le parcours inachevé d'une femme de Dublin

01/2005

Gestion

Rien n'est joué d'avance

04/2014

Photographie

Louis Stettner. Ici ailleurs

06/2016

Histoire de France

Les larmes de la rue des Rosiers

03/2010

Religion

Un combat spirituel sous la Terreur. Barthélémy Bimbinet 1771-1794

01/1989

Cinéma

Catherine Breillat. Indécence et pureté

01/2004

Philosophie

La Théodicée de Fénelon ses éléments quiétistes. Suivi de Fénelon 1908 : Jacques Rivière philosophe

11/2015

Littérature française

La mémoire des anges

08/2015

Littérature française

Terre Ciel Enfer. La Famille Müller 1

03/2023

Ouvrages généraux

Transmettre, soumettre, socialiser. Essai sur l'apprentissage de Colbert à la Grande Guerre

04/2023

Rugby

Derrière l'armure

05/2023

Sciences historiques

J'arrive où je suis étranger

09/2007

Littérature étrangère

Les portes de fer

01/2016

Manga

Pack Boy's Love n° 35. Avec 5 mangas

12/2015

Littérature étrangère

Journal (1918-1920)

10/2011

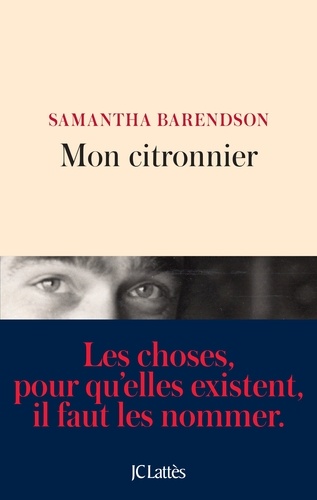

Littérature française

Mon citronnier

01/2017