Russie

Extraits

Géopolitique

Poutine, l'opération Z

08/2022

Ouvrages généraux

Les conséquences politiques de la paix

09/2021

Poésie anthologies

Paroles de Femme. Slam et Poésie au féminin

01/2022

Littérature française

J'ai volé le trésor de la France ou lettres de Paris à Vladivostok. Volume III Sagesse

09/2014

Histoire internationale

Les musulmans de l'Europe du Sud-Est. Des Empires aux Etats balkaniques

07/2013

Histoire internationale

Dans le vent violent de l'Histoire. Parcours d'un enfant de la révolution hongroise

05/2011

Sociologie

Construire le reportage télévisé multisupport. 4e édition revue et augmentée

04/2011

Littérature française

Nous arrêterons le soleil

08/2002

Critique littéraire

De son histoire à nos mémoires

11/2014

Histoire internationale

Le Hezbollah. Un mouvement islamo-nationaliste, Edition revue et augmentée

11/2006

Science-fiction

Cauchemars sur le club Diogène (1886-1889)

01/2013

Critique littéraire

2000 ans de guerres en paix

02/2018

Sciences politiques

En l'an 68. Trublions, enragés & messianiques ouvrent le bal du Diable sous l'enseigne de la postmodernité

08/2018

Photographie

Dylan par Schatzberg. Edition bilingue français-anglais

10/2018

Littérature étrangère

Fables et contes populaires arméniens de Chirak, de Bassène et du Djavakhq

12/2015

Littérature française

On l'appellera Téhie Tome 2 : Vers la lumière

11/2016

Littérature étrangère

Théâtre. Tome 1

05/1996

Littérature française

Ashkénaze blues

06/2023

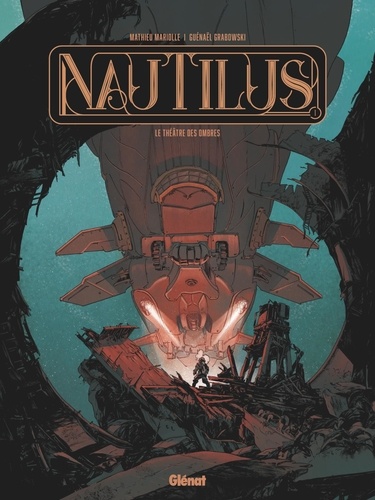

Aventure

Nautilus Tome 1 : Le théâtre des ombres

05/2021

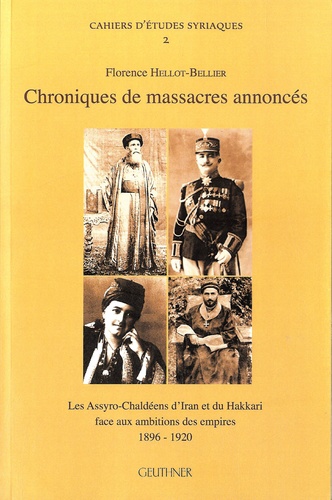

Histoire internationale

Chroniques de massacres annoncés. Les Assyro-Chaldéens d'Iran et du Hakkari face aux ambitions des empires (1896-1920)

09/2014

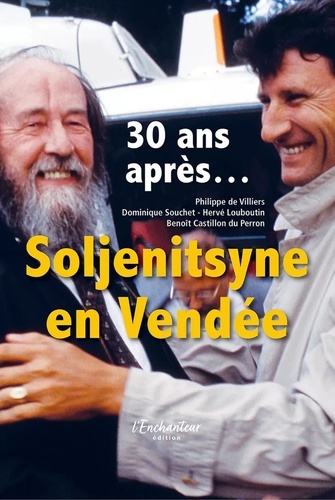

Littérature française

Soljenitsyne en Vendée. 30 ans après...

10/2023

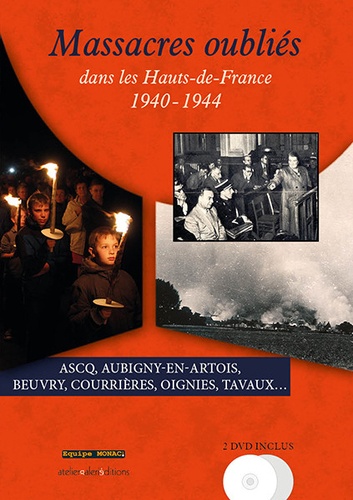

ouvrages généraux

Massacres oubliés dans les Hauts-de-France 1940-1944

02/2023

Droit constitutionnel

Mouvements révolutionnaires et droit constitutionnel

01/2024

Histoire militaire

Les sept vies d'Adrien Conus. Compagnon de la Libération, inventeur militaire de génie, agent secret de la France libre, rescapé d'un peloton d'exécution allemand, colonel perdu en Indochine, chasseur d'éléphants émérite et... amant imprudent

06/2022

Technologies

Construire, rénover et aménager une maison. Toutes les techniques de construction en images

09/2019

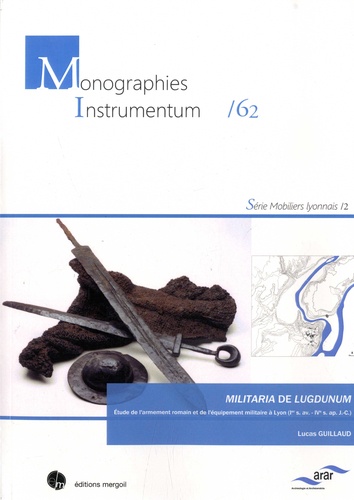

Histoire ancienne

Militaria de Lugdunum. Etude de l'armement romain et de l'équipement militaire à Lyon (Ier s. av. - IVe s. ap. J.-C.)

07/2019

Philosophie

Le code d'honneur. Comment adviennent les révolutions morales

03/2012

Sciences politiques

Démocratie malienne et dialogue constitutionnel (1991-2007). La quête d'un Etat de choix

06/2013

Droit

Les transitions constitutionnelles démocratisantes. Analyse comparative

12/2018

Bâtiments et travaux publics

Maçonnerie de la maison individuelle. En blocs de terre cuite ou de béton

01/2023