Manou Farine masterclass

Extraits

XVIIe siècle

Je n'appellerai pas à l'aide Tome 2

01/2023

Humour

Comment j'ai sauvé le président. Farce et attrapes de la Sarkozie

02/2012

Musique

Nocturnes - CD

10/2021

Revues de droit

Revue française de finances publiques N° 163-2023 : Hommages en l'honneur du Professeur Marie-Christine Esclassan - Finances publiques écologiques

09/2023

Mer

L'Encyclopédie mondiale des bateaux sous-marins. Coffret en 3 volumes : Tome 1, Les précurseurs - d'une guerre à l'autre... ; Tome 2, L'apogée des sous-marins classiques... ; Tome 3, L'ère atomique - Techniques d'explorations sous-marines...

01/2016

Histoire de la mode

Miss France 1920-2021. Edition 2021

12/2021

Histoire ancienne

La Cité à l'épreuve des rois. Le siège de Rhodes par Démétrios Poliorcète (305-304 av. J.-C.)

10/2011

Littérature érotique et sentim

Les Louves de Rome - Tome 1. La beauté de Tiberius

06/2020

Sciences historiques

La saga des épaves de la Côte d'Albâtre. Tome 4

06/2017

Photographie

Reportages pour mémoire

10/2015

Grands textes illustrés

La Reine des neiges

10/2021

Science-fiction

Gunpowder Moon

05/2019

Sciences historiques

L'Amirauté en Bretagne. Des origines à la fin du XVIIIe siècle

06/2012

Critique littéraire

Notre-Dame de Paris, le manuscrit

05/2016

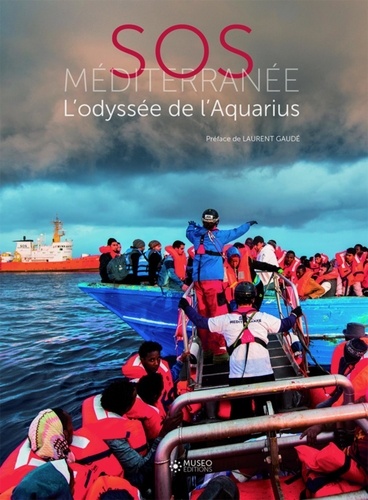

Actualité et médias

SOS Méditerranée. L'odyssée de l'Aquarius

07/2018

Sciences politiques

Le capitalisme, cancer de l'humanité. Une économie inhumaine et meurtrière, une société malade, la vie sur Terre en péril

11/2015

Imagerie médicale

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur n°18

01/2023

Littérature française

Trois romans prophétiques de Thomas Clavel

11/2022

Essais biographiques

Käthe Kollwitz - Regard(s) croisé(s)

08/2022

Musique, danse

Revue de musicologie Tome 104 N° 1-2 (2018)

11/2018

BD tout public

Invisibles

01/2012

Lycée parascolaire

Sciences de la vie et de la Terre Tle S. Edition 2013

01/2013

Poissons, crustacés

Mémoire et cuisine des gens de mer. Parc naturel marin du golfe du lion

08/2021

Divers

Lapérouse 64

09/2023

Beaux arts

Machines de ville. Edition bilingue français-anglais

09/2020

Sociologie

Le mystere de l'eglise

04/1997

Révolution française

Mademoiselle de Corday

01/2022

Littérature française

Le sel, la dame et l'éponge

03/2024

Fantasy

Celle qui devint le soleil

05/2022

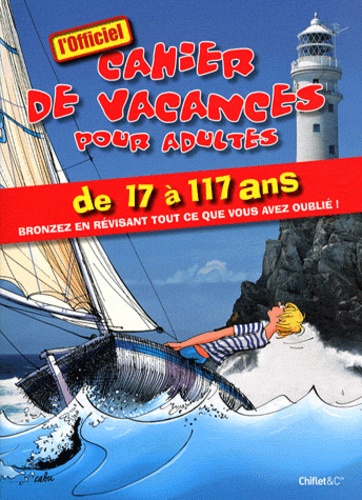

Loisirs

Cahier de vacances pour adultes