chercheurs

Extraits

Cerveau et psychologie

L'erreur est humaine. Aux frontières de la rationalité

08/2021

Sciences politiques

Mondes N° 9, Hiver 2011-201 : Enjeux et vecteurs de la diplomatie d'influence. Edition bilingue français-anglais

01/2012

Gestion

Entrepreneur à l'université. Mélanges en l'honneur de Michel Kalika

03/2019

Sciences politiques

Repenser l'action publique en Afrique. Du sida à l'analyse de la globalisation des politiques publiques

11/2015

Sociologie

Travailler, lutter, diffuser. Archives militantes du Centre Grisélidis Réal de documentation internationale sur la prostitution, Genève

10/2022

Romans historiques

A la recherche d'un monde nouveau Tome 3 : La romance

05/2018

Histoire de France

L'oeuvre exquis du jubé. Notes et documents sur un témoin majeur du patrimoine de la Cathédrale de Tournai

01/2006

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 162, novembre 2019 : L'autisme et l'analyse appliquée du comportement (ABA) dans les pays francophones. Actualités et perspectives

11/2019

Sciences historiques

Les lettres de rémission du duc de Lorraine René II (1473-1508)

09/2013

Histoire et Philosophiesophie

Tara océans. Chroniques d'une expédition scientifique

10/2012

Méthodologie littéraire

Génétique textuelle. Approches croisées et études de cas

06/2023

Sociologie

La restitution. Entre activité et formation, un concept à explorer

01/2022

Histoire de France

Guerre et "Guerre" d'Algérie. Notes de guerre d'un Maquisard Algérien et Souvenirs de "guerre" d'un Appelé, Réflexions sur ce passé et ses conséquences sur l'actualité

05/2002

Esotérisme

Livre jaune nº9. Les familles satanistes

04/2019

Théâtre

Ecrits sur le théâtre. Tome 2, Edition revue et augmentée

09/2009

Littérature française

Les trois ermites. Légende languedocienne

04/2010

Méditation et spiritualité

Le surgissement de l'éveil. Guirlande de fleurs en hommage à la conscience de soi ; Commentaires sur la réalisation de la non-dualité, Edition bilingue français-sanskrit

09/2023

Droit fiscal international

La dénonciation à l'ère des lanceurs d'alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance

03/2021

Littérature française

Le Silence

01/2013

Histoire militaire

Anthologie de la pensée militaire

08/2024

Littérature française

Michel Houellebecq Coffret en 3 volumes : Extension du domaine de la lutte ; Les particules élémentaires ; Poésies

10/2000

Essais biographiques

Après. Conversation avec Christian Boltanski

04/2023

Sciences de la terre et de la

L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos

03/2019

Histoire de la musique

Petites géométries de l'expérience musicale

10/2023

Sociologie

Revue du MAUSS N° 61 : En commun ! Eloge des institutions partagées

05/2023

Cancer

Cancer Business. Crimes, complots et mort de ma mère

11/2021

Pharmacie

La pharmacopée marocaine traditionnelle. Médecine arabe ancienne et savoirs populaires, 2 volumes, 2e édition revue et augmentée

04/2020

Droit des affaires

Le droit des affaires, instrument de gestion et de sortie de crise. Les entreprises à l'épreuve de la pandémie

03/2021

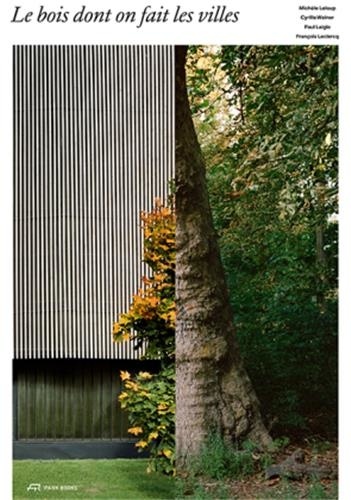

Architecture

Le bois dont on fait les villes

02/2022

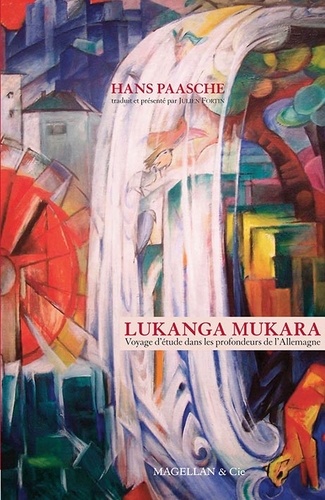

Récits de voyage

Lukanga Mukara. Voyage d'étude dans les profondeurs de l'Allemagne

09/2012