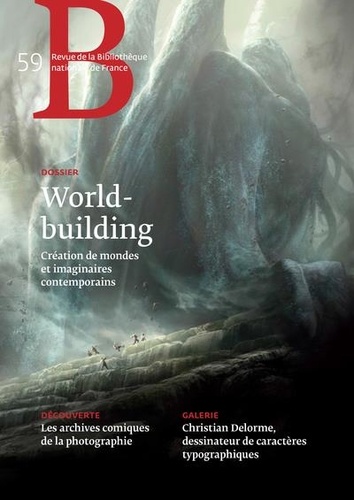

Revue de la Bibliothèque nationale de France N° 59/2019 : World-building. Création de mondes et imaginaires contemporains

A l'heure où la fantasy séduit de plus en plus (Le Seigneur des anneaux, Game of Thrones...), plaçant les "mondes inventés" au coeur de la culture populaire, ce dossier s'interroge sur leurs formes et leurs usages en confrontant le regard des historiens du genre à celui des spécialistes des médias et des créateurs, qu'ils soient écrivains ou concepteurs de jeux. L'invention de mondes imaginaires L'invention de mondes imaginaires est une idée aussi ancienne que l'humanité, depuis l'Atlantide de Platon, ou encore l'Utopia de Thomas More. Mais c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle en Angleterre, avec Lewis Carroll et William Morris, que naissent la fantasy et sa pratique, le worldbuilding. Un genre qui connaîtra un succès prodigieux à partir des années 1960, à travers l'oeuvre de Robert E. Howard (Conan le Barbare) et celle de Tolkien (Le Seigneur des anneaux). Anne Besson retrace pour nous l'histoire du genre pour lequel Tolkien tient lieu de modèle, l'écrivain-démiurge qui, pour créer sa mythologie personnelle, dessine des cartes, crée une cosmogonie, élabore des chroniques... Les cartes jouent en effet un rôle spécifique dans la création des mondes imaginaires, ainsi que l'expose Julie Garel-Grislin dans son article. La fantasy connaît en France une apparition tardive (les premières traductions datent des années 1970) : il faut attendre le nouveau dynamisme éditorial de la fin des années 1990, décrit par Marie-Lucie Bougon, pour la voir s'affirmer et se singulariser (avec des éditeurs comme Mnémos, Bragelonne...). Ce succès éditorial, très marqué chez les jeunes enfants et les adolescents, nous conduit à nous interroger, aux côtés de Laurent Bazin, sur les raisons d'une telle fascination au-delà du simple besoin de divertissement. Un succès transmédia L'engouement pour ces imaginaires contemporains s'étend bien au-delà de la littérature, porté par le développement de nouveaux médias (bandes dessinées, pulps, films, séries télévisées, jeux vidéo, jeux de rôle...), chaque support nourrissant l'autre, avec l'ambition de construire un monde complet et consistant, quoique fictif. Les créations de nouveaux univers sont pléthoriques au cinéma (Star Wars, adaptation du Seigneur des anneaux), dans les séries (Game of Thrones ou Westworld), le jeu vidéo (World of Warcraft ou Assassin's Creed) et même les jouets (Lego)... Elles sont aujourd'hui au coeur de la culture populaire au point de faire émerger une nouvelle communauté de fans, les "geeks", qu'ils soient fervents lecteurs de fantasy, de mangas, ou de comics, "rôlistes", gamers, amateurs de séries fantastiques ou de films d'horreur. David Peyron nous dit quelles pratiques se cachent derrière ce vocable, tandis qu'Olivier Caïra revient sur les jeux de rôle sur table, tels que Donjons et dragons. Les genres de l'imaginaire sont également très présents sur le petit écran, depuis Star Trek jusqu'à Game of Thrones, au point de brouiller la frontière avec le cinéma. Une évolution que décrit Florent Favard. Alain Boillat se concentre quant à lui sur le cas de Westworld qui, tout en reprenant les codes du western, explore la problématique de l'intelligence artificielle et tend un miroir à nos préoccupations contemporaines... La parole aux "créateurs" Il s'agit aussi d'entendre la parole des créateurs, de ceux qui donnent corps à ces univers, qu'ils soient écrivains ou concepteurs de jeux. Des écrivains français se sont prêtés au jeu, tels que Jean-Philippe Jaworski, auteur de deux cycles de fantasy, Récits du Vieux Royaume et Rois du monde (éditions des Moutons électriques), Lionel Davoust, auteur des Chroniques d'Evanégyre (éditions Critic), ou encore la Canadienne Karoline Georges, auteur de romans d'anticipation (SF Folio). Côté jeux vidéo, la société Ubisoft expose sa ligne éditoriale et la manière dont elle reconstruit des mondes historiques disparus, comme dans son dernier opus, Assassin's Creed Odyssey (2018), dont l'action se situe en Grèce pendant la guerre du Péloponnèse. Tout doit concourir à l'immersion du lecteur ou du joueur... Rubriques : L'"Actualité de la recherche" mène l'enquête avec Laurent Demanze sur la passion de l'investigation dans la littérature contemporaine La "Découverte" des archives comiques de la photographie relate avec humour comment ce médium a été perçu dans la presse humoristique du XIXe siècle Une " Galerie " autour du typographe Christian Delorme La rubrique " Histoire de la bibliothèque " consacrée à l'Arsenal pendant la première moitié du XIXe siècle Le récit de Gaëlle Obiégly en " Résidence " à la BnF

10/2019