Coupables désignés

Extraits

Littérature anglo-saxonne

Les filles de la passion

04/2023

Histoire de France

Le crime d'aimer. Les enfants du STO

04/2005

Faits de société

Marc Dutroux, un pervers isolé ?

04/2005

Actualité et médias

La bombe africaine et ses fragmentations

08/2018

Lecture 9-12 ans

Au secours ! Mes parents sont bio, zen et sans gluten...

05/2017

Religion

PREDICTIONS DE SOEUR YVONNE-AIMEE DE MALESTROIT. Une vérification exceptionnelle dans l'histoire de ce charisme

10/1995

Actualité et médias

La pensée blanche

10/2020

Rock

Ferry, Eno, Roxy. Le Rock BCBG

01/2023

Littérature française

Nestor rend les armes

08/2011

Linguistique

Langue

05/2021

Psychologie, psychanalyse

Le Séminaire. Livre X : L'Angoisse 1962-1963

06/2004

Religion

Attente de Dieu

10/2008

Sociologie

Les juifs

04/1997

Histoire de France

Pierre Sellier. Le "clairon de l'armistice"

10/2018

Biodiversité, nature

Paul Watson. Sea Shepherd, le combat d'une vie

11/2017

Autres

D'un sensible l'autre. Sur la signification métaphysique des sensibles

02/2022

Littérature française

Messieurs les ronds-de-cuir. Un roman de Georges Courteline

02/2023

Faits de société

Je voulais qu'elle se taise. La tragédie amoureuse d'Alexia et Jonathann Daval

10/2021

Littérature française

L'opinion changée quant aux fleurs

03/2024

Beaux arts

Le bruit des bonbons ; The astounding eyes of Syria. Edition français-anglais-arabe

08/2016

Droit

Les Cahiers de la Justice N° 4/2020 : L'office du juge

01/2021

Sciences politiques

Les manipulations de l'information. Un défi pour nos démocraties

08/2019

Littérature française

Trois romans prophétiques de Thomas Clavel

11/2022

Dessins animés

Les archives des films Walt Disney. Les films d'animation 1921-1968, Edition bilingue français-anglais

02/2022

Actualité et médias

Cinquante après, l'Afrique

03/2011

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 6, Comédies Tome 2, Edition bilingue français-anglais

05/2016

Littérature française

Le grand livre des Lawson. Tome 2, 1883-1932, Les archives d'une famille africaine d'Aného (Togo)

07/2018

Pléiades

Oeuvres complètes. Volume 7, Comédies Tome 3, Edition bilingue français-anglais

05/2016

Bâteaux

A bord des sous-marins

04/2021

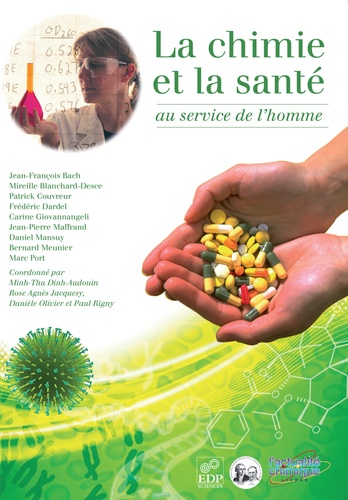

Histoire et Philosophiesophie

La chimie et la santé, au service de l'homme

02/2010