éditeurs italiens

Extraits

Sciences politiques

Grand Moyen-Orient. Crises et guerres de la nouvelle phase stratégique

02/2016

Ecrits sur l'art

Langages tissés

10/2022

XXe siècle

Eternelle

11/2023

Esthétique

Nouvelle revue d'esthétique N° 32, 2023-2 : Bernard Teyssèdre

Titulaire de deux thèses publiées, l'une sur Roger de Piles et le débat du coloris, l'autre, sur l'art au Grand Siècle, il fut aussi commentateur de l'esthétique de Hegel, co-traducteur et interprète de l'iconologie panofskyenne, de Wölfflin, un moment séduit par la littérature (pour la série de récits concentrés de ? Romans-éclairs", Grasset, 1961, puis un essai-roman hors genre ? Foi de fol", Gallimard, 1969), critique d'art au ? Nouvel Obs ? et Professeur à l'Université Paris 1- Sorbonne de 1969 jusqu'à sa retraite en 1992. Quant à l'étendue et la variété remarquables de son oeuvre, on peut encore souligner sa fascination pour la vie " ? nvisible ? du précambrien autant que pour le diable ou les anges, pour ? L'Origine du monde ? de Courbet autant que pour le " ? outoir zutique ? de Rimbaud.

En outre, à l'Université Paris 1 Sorbonne, il joua un rôle institutionnel considérable : à partir des années 70, il fut l'un des principaux inspirateurs de l'installation ? 'un enseignement en arts plastiques fondé sur la pratique en interaction avec la théorie, à tous les étages de la formation, y compris la recherche. Il fut le premier à définir et à instaurer la sorte de thèse fondée sur une pratique artistique qu'on appelle aujourd'hui création-recherche (ou recherche-création).

Tout cela justifie que la ? Nouvelle Revue d'esthétique" lui consacre un dossier, à la manière de ceux naguère dédiés à Etienne Souriau, et Gérard Genette. Comme pour ces derniers, il comportera une rubrique " ? tudes ? avec des articles de recherche inédits, relatifs aux divers sujets abordés dans les livres de Bernard Teyssèdre, ainsi que des rubriques de documents, notamment biographiques et bibliographiques, et de témoignages, relatifs par exemple à son rôle historique dans le cadre universitaire. ? u1 : p>

02/2024

Science-fiction

Le Hobbit annoté. Le Hobbit ou un aller et retour, Edition revue et augmentée

09/2012

Critique littéraire

Histoire romaine. Tome 12, Livre XVII, Guerres civiles Livre V, Edition bilingue français-basque

09/2013

Chili

Venceremos! Expériences chiliennes du pouvoir populaire

08/2023

Accessoire de mode

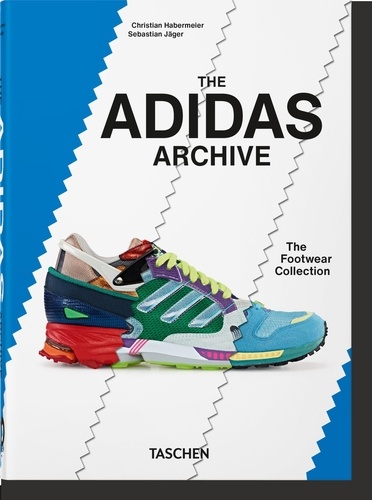

The Adidas Archive. The Footwear Collection, Edition français-anglais-allemand

05/2023

Revues

L'année Céline 2021

06/2022

Cosmologie - Histoire

NASA archives

01/2023

Histoire de France

Images du Dahomey. Edmond Fortier et le colonialisme français dans la terre des voduns

10/2020

Beaux arts

Crépuscules arctiques. Pastels du Groenland à la Sibérie, jusqu'en Tchoukotka

10/2020

Musique, danse

Suite courte. pour flûte et harpe chromatique (ou piano)

03/2018

Poésie

Mémoire vocale. 200 poèmes allemands du huitième au vingtième siècle stockés et modérés par Thomas Kling, Edition

02/2023

Histoire des idées politiques

L'aiguille et la plume. Jules Gay, Désirée Véret, 1807-1897

04/2024

ouvrages généraux

TF 677 - Journal de prison. Suivi de Ombres en centrale, roman inachevé et inédit

06/2022

Football

How the Red Army conquers Europe. Les glorieuses victoires internationales des Reds de Liverpool de Bill Shankly à Jurgen Klopp 1973-2019

05/2021

Cinéma

Héros N° 2 : X-Men. Saga en pleine mutation !

06/2019

Critique littéraire

D'une langue l'autre. L'écriture de Charles-Ferdinand Ramuz à travers le prisme de sa réception germanophone

10/2012

Histoire de l'art

Iris. Time unlimited (1962-1975)

02/2023

Histoire du sport

L'Olympisme. Une invention moderne, un héritage antique

04/2024

Empire colonial

Les protectorats français au Maghreb. De la colonisation à la décolonisation (1881-1956)

04/2024

Littérature française

Joie

02/2017

Beaux arts

Jean-Jacques Lebel

06/2018

Littérature française

Le lys dans la vallee

Sciences de la terre et de la

L'Alpe N° 84, printemps 2019 : Observatoires. Un oeil sur le cosmos

03/2019

Photographie

Mirages d'Orient, grenades & figues de Barbarie. Chassé-croisé en Méditerranée

12/2012

Musicologie

Fragmente-Stille, an Diotima de Luigi Nono

11/2021

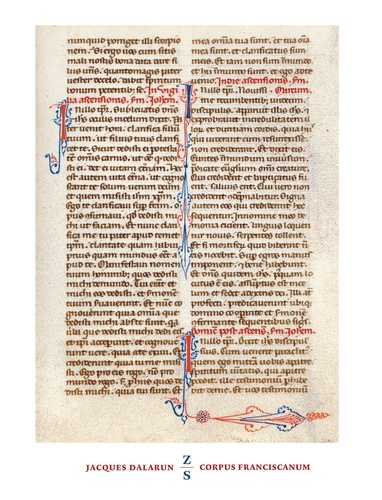

Saint François d'Assise

Corpus franciscanum. François d'Assise, corps et textes

12/2021

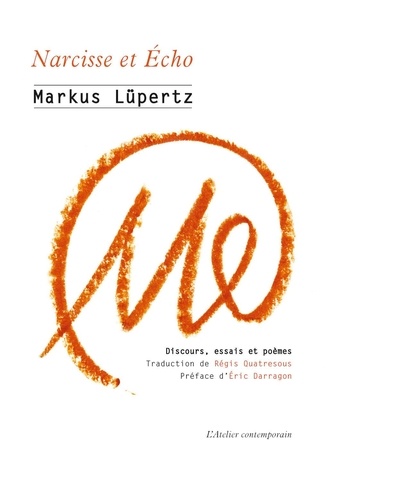

Beaux arts

Narcisse et Echo. Discours, essais et poèmes (1961-2019)

06/2020