Cinquante nuances

Extraits

Histoire internationale

La petite fille au manteau rouge

01/2005

Sciences historiques

Traditions, coutumes et sorcellerie des Ardennes

05/2020

Empire colonial

L'empire colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d'histoire et de mémoire

03/2021

Sciences politiques

Quelle Chine, pour quel monde, en 2020 ? Colloque du Futuroscope, 30 août 2013

09/2014

Histoire de France

L'Algérie au coeur : révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt. Révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt

10/2014

Littérature étrangère

Anne-Bäbi Jowäger. Ses expériences de ménagère et de guérisseuse

09/2004

Beaux arts

La peinture me regarde. Ecrits sur l'art, 1974-2019

08/2020

Histoire internationale

Le développement du système politique tibétain en exil

02/2013

Histoire internationale

Biographie politique de Diori Hamani. Premier président de la République du Niger

10/2010

Critique littéraire

C'était Marguerite Duras. Tome 2, 1946-1996

09/2010

Religion

Eglise locale et crise africaine. Le diocèse de Dakar

06/2001

Histoire internationale

Budapest 56. Les douze jours qui ébranlèrent l'empire soviétique

09/2006

Critique littéraire

Les entretiens de la Fondation des Treilles Tome 2 : Romantisme et Révolution(s). Volume 1

06/2008

Cinéma

Alain Resnais. Liaisons secrètes, accords vagabonds

04/2006

Romans historiques

La liberté guidait leurs pas Tome 3 : Les mariés de Reims

10/2005

Cinéma

Espace négatif

03/2004

Histoire de France

VGE

10/2011

Actualité et médias

Mes quatre vérités

02/2009

Musique, danse

Robert Schumann

03/2000

Théâtre

Théâtre complet. Tome 4

12/1984

Beaux arts

Henri Matisse. Le laboratoire intérieur

12/2016

Cinéma

Histoire d'une revue. Tome 2, Cinéma, tours détours (1959-1981)

10/1991

Critique littéraire

Souvenirs

11/2004

Sociologie

Immigrés et prolétaires. Longwy, 1880-1980

04/2019

Littérature française

L’épistolaire de Zarate

03/2019

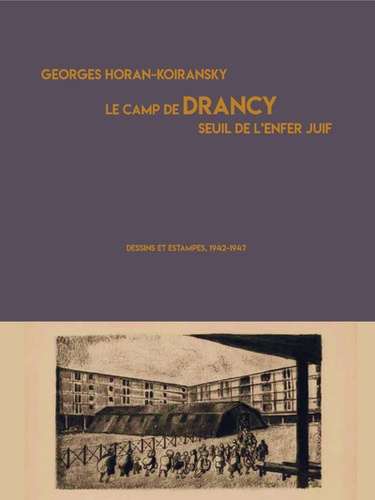

Histoire de France

Le camp de Drancy, seuil de l'enfer juif. Dessins et estampes, 1942-1947

11/2017

Littérature française

Dire du mal

05/2018

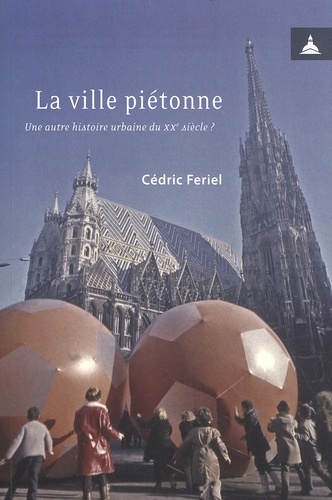

Histoire urbaine

La ville piétonne. Une autre histoire urbaine du xxe siècle ?

09/2022

Cinéma

Une année pas comme les autres

10/2015

Troisième République

1871-2021 La Commune de Paris. 150 ans - Les militants du Conseil de la Commune

04/2021