union distribution flammarion

Extraits

Littérature française

Carnets inédits. Histoire, politique, littérature

03/2021

Thèmes photo

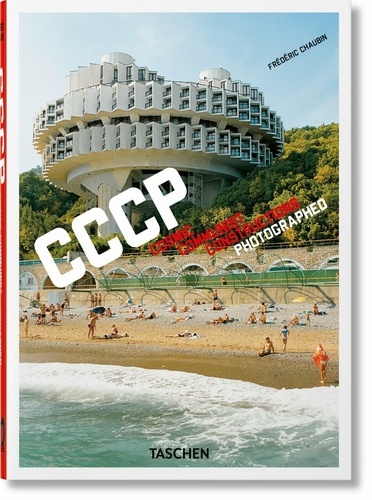

Cosmic Communist Constructions Photographed. 40th edition

09/2022

Espionnage

Les espions du Vatican. De la Seconde guerre mondiale à nos jours

04/2023

Droit public

Panorama de droit pharmaceutique 2022. 2022

02/2023

Economie

Principes de l'économie. 5e édition

01/2019

Généralités

Le roman des damnés. Ces nazis au service des vainqueurs après 1945

05/2021

Littérature française

Les années secrètes de la vie d'un homme

01/1984

Histoire internationale

Le grand désenclavement du monde. 1200-1600

04/2011

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Leïka, le pouvoir de la marque. Tome 2

04/2024

Afrique sub-saharienne

Le plus grand massacre depuis 1945. RD Congo, guerre et génocide, les rapports accablants de l'ONU et de l'UE

04/2023

Droit pénal

Droit et pratique de l'instruction préparatoire. Juge d'instruction - Chambre de l'instruction, Edition 2022-2023

05/2022

Photographie

Reportages pour mémoire

10/2015

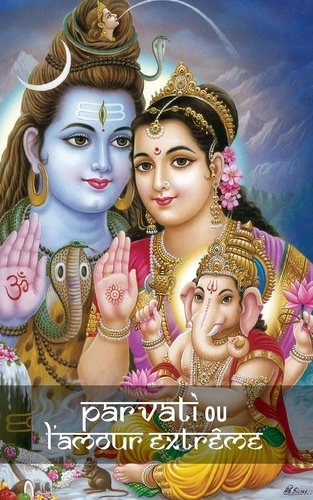

Littérature française

Parvati ou l'amour extrême

01/2020

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 3

01/2020

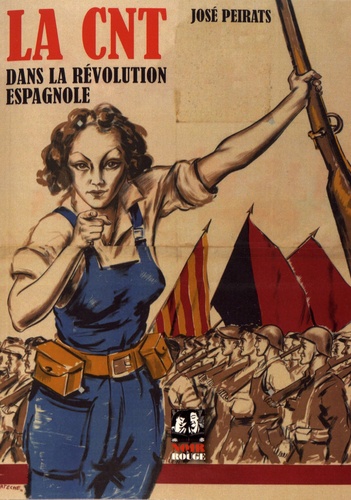

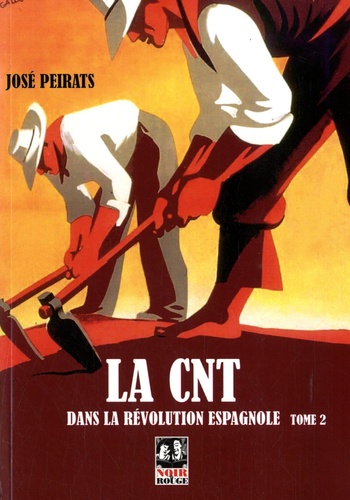

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 2

07/2019

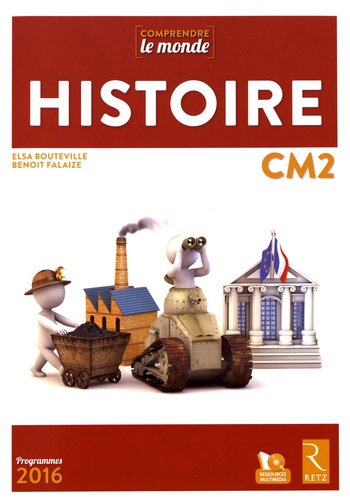

Enseignement primaire

Histoire CM2 Comprendre le monde. Edition 2016. Avec 1 DVD

06/2017

Géographie

ATLAS DE LA POPULATION EUROPEENNE

01/1991

Droit

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 22e édition

08/2019

Droit

Les Cahiers de la Justice N° 4/2020 : L'office du juge

01/2021

Droit

La régionalisation à l'aune de l'évolution législative de la décentralisation. Méthodologie(s) et vision(s) prospective(s) de régions stratèges

01/2021

Art mural, graffitis, tags

Affiches cubaines. Révolution et cinéma, 1959-2019

03/2023

Sciences politiques

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939

05/2017

Art textile

Hélène Henry. Les tissus de la modernité, Edition bilingue français-anglais

08/2021

Religion

Cité de la Vierge. Cité de Pierre Fourier

01/1958

Littérature française

L'émancipation de la femme, ou Le testament de la paria

10/2021

Littérature française

Robin Hood, le prince des voleurs - Tome I. Un roman historique d'Alexandre Dumas

01/2023

Religion

L'Homme est une espérance de Dieu

05/2007

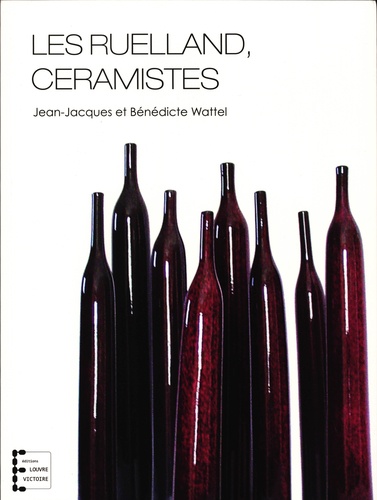

Décoration

Les Ruelland, céramistes. Edition bilingue français-anglais

09/2014

Histoire internationale

Ouest-Est : dynamiques centre-périphérie entre les deux moitiés du continent. La pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales. Travaux de l'Université d'été de Cracovie 29 août-4 septembre 2010

02/2013

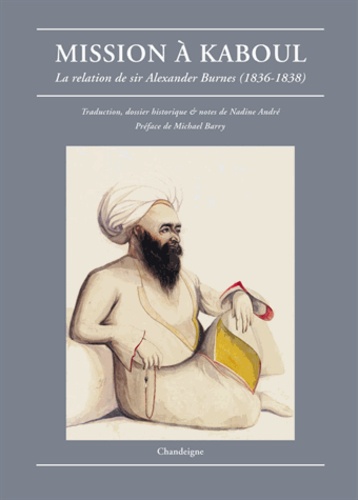

Histoire internationale

Mission à Kaboul. La relation de Sir Alexander Burnes (1836-1838)

11/2012