suspension séance Académie

Extraits

Comptabilité

DCG 8 Systèmes d'information de gestion

06/2019

Littérature française (poches)

Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant Un voyage en Orient (1832-1833), ou Notes d'un voyageur

05/2011

Histoire de l'architecture

Enseigner l'architecture aux Beaux-Arts (1863-1968). Entre réformes et traditions

02/2022

Géographie

Hors du monde. La carte et l'imaginaire

07/2019

Revues

Otrante N° 49, printemps 2021 : Femmes et fantastique au Canada

06/2021

Français

Français CP Cahier 2 Codéo. Mon cahier de code alphabétique, Edition 2021

06/2021

Religion

Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme

04/2016

Sylviculture

La mesure des arbres et des peuplements forestiers

09/2021

Religion

Les chrétiens dans al-Andalus. De la soumission à l'anéantissement

02/2019

Contes et nouvelles

La potiche a peur en rouge. Et cent autres fables express

10/2021

Revues

Travailler en collaboration à l'école - Revue 90

10/2022

Littérature érotique et sentim

Contes. Cinquième période

03/2018

Littérature érotique et sentim

Contes. Quatrième période

03/2018

Religion

Le grand dérangement. La part de fable dans l'Histoire

11/2011

Sciences historiques

Tous les personnages sont vrais

03/2005

Critique littéraire

Histoire du Parnasse

09/2005

Histoire internationale

Congo, ambitions et désenchantements (1880-1960). Carrefours du passé au centre de l'Afrique

03/2017

Géopolitique

Atlas de l'alimentation et des politiques agricoles

02/2024

Beaux arts

John Reitz (1899-1982). Un artiste en perpétuelle recherche

11/2014

Français

Français CP Codéo. Cahier 1, Edition 2022

01/2022

Primaire

Mon incroyable agenda. Edition 2024-2025

06/2024

Beaux arts

Corneille et Paul Theunissen. Catalogue raisonné

10/2014

Sciences politiques

Vox populi. Une histoire du vote avant le suffrage universel

02/2014

Rugby

L'ABC de la préparation physique du rugby à 7

05/2022

sociologie du genre

HERstory. Féminisme, minorité et visualité

05/2023

Sports

Une école d'équitation à la fin de la Renaissance. Le traité inédit du sieur de Lugny (1597)

08/2019

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 21 : Retour au bercail

03/2020

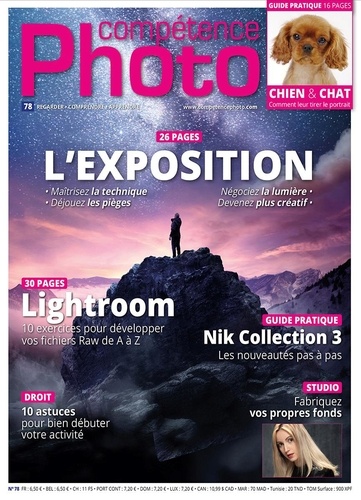

Photographie

Compétence Photo N°78 : L'exposition - Lightroom

11/2020

Littérature érotique et sentim

La Chandelle de Sixte-Quint. Une nouvelle érotique classique

03/2018

Littérature étrangère

Le prisonnier du ciel

11/2012