Moebius, Alexandro Jodorowsky

Extraits

Religion

Scapulaire noir des sept douleurs (servites de Marie)

03/2016

Histoire de France

Mémoires d'un chrétien libéral d'Algérie (1930-1960)

06/2012

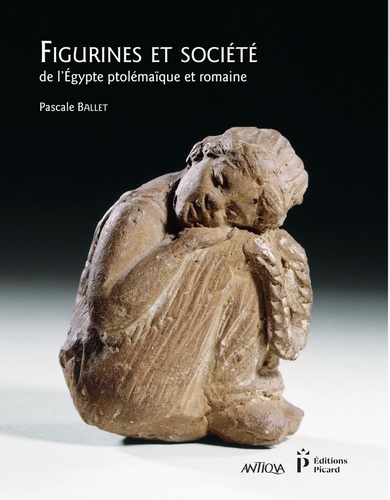

Histoire ancienne

Terres cuites et sociétés de l'Egypte ptolémaïque et romaine

03/2020

XVIIIe siècle

Morgant

02/2023

Vietnamien

Histoire de l'écriture romanisée du vietnamien (1615-1919)

11/2022

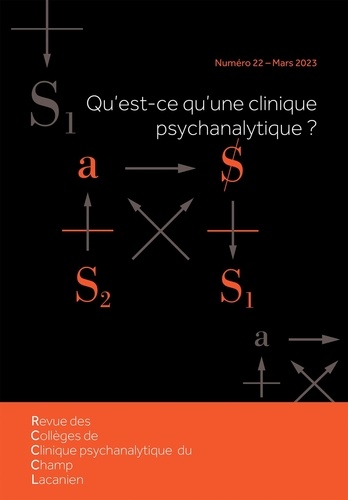

Revues de psychanalyse

Revue des Collèges de Clinique psychanalytique du Champ lacanien N° 22, mars 2023 : Qu'est-ce qu'une clinique psychanalytique ?

03/2023

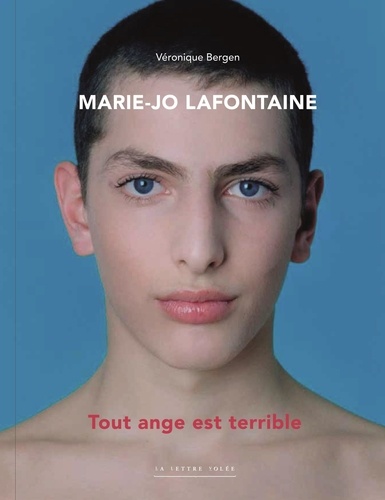

Thèmes photo

Marie-Jo Lafontaine. Tout ange est terrible

02/2021

Histoire internationale

Ileana. L'archiduchesse voilée

06/2010

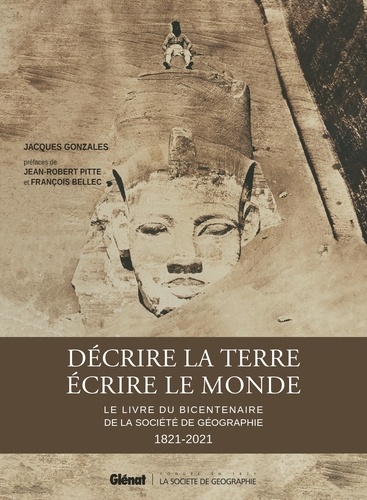

Ouvrages généraux

Décrire la Terre, écrire le Monde. Le livre du bicentenaire de la Société de Géographie 1821-2021

11/2021

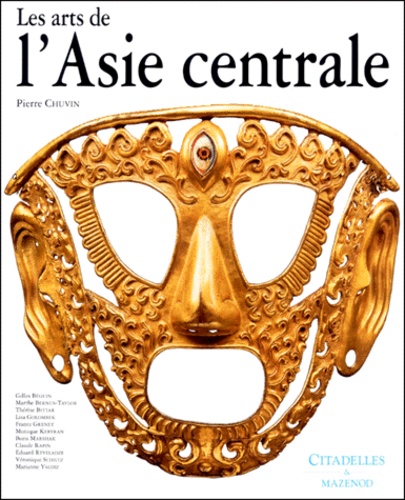

Beaux arts

Les arts de l'Asie centrale

11/1999

Empire

Les sévères

11/2022

Histoire antique

Démosthène, Sur les forfaitures de l'ambassade. Pack en 2 volumes : Volume 1, Introduction texte et traduction ; Volume 2, Commentaires et annexes

10/2023

Poésie anthologies

Paroles de Femme. Slam et Poésie au féminin

01/2022

Critique littéraire

La mémoire à l'oeuvre. Fixations et mouvances médiévales

03/2014

Humour

Le bouquin des méchancetés. Et autres traits d'esprit

11/2014

Policiers

Fantômas édition intégrale. Tome 1

05/2013

Sciences politiques

Les métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l'Occident

09/2010

Beaux arts

Du Romantisme à l'Art Déco. Lectures croisées

04/2011

Récits de voyage

Méditerranée

01/2013

Romans historiques

L'Empire Tome 3 : Le Désamour

09/2004

Philosophie

Un peuple de philosophes. Aux origines de la condition juive

09/2011

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 37 Mars 2004 : Dix ans d'atelier. Jean Giono

03/2004

Histoire de France

Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Age

11/2009

Littérature française

Le boîte de Pandore

04/2022

Histoire ancienne

Visions de l'Occident romain. Hommages à Yann Le Bohec, 2 volumes

01/2012

Football

Chaque jour se réinventer

03/2023

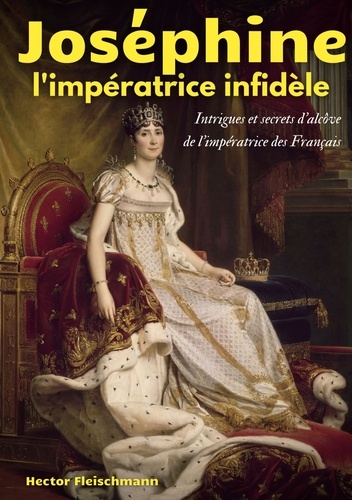

Empire

Joséphine, l'impératrice infidèle. Intrigues et secrets d'alcôve de l'impératrice des Français

03/2022

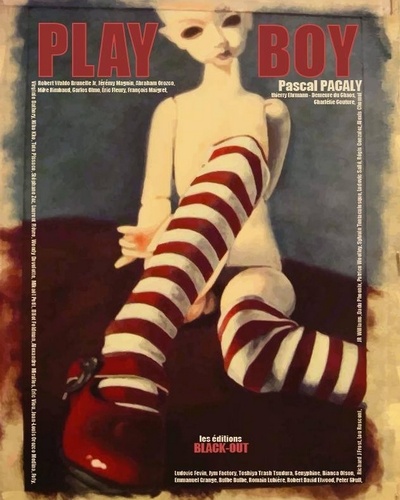

Policiers

Play Boy

10/2015

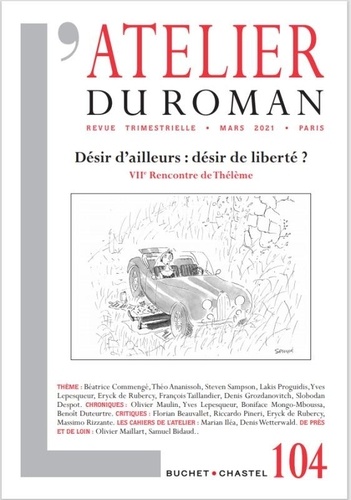

Revues

L'atelier du roman N° 104, mars 2021 : Désir d'ailleurs : désir de liberté ? VIIe Rencontre de Thélème

03/2021

Littérature française

Revue singulière

06/2013