Albert Urbani

Extraits

Droit de l'urbanisme

Actualités choisies en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Tome 204

05/2021

Vins et savoirs

Ville et vin en France et en Europe. Du XVe siècle à nos jours

05/2021

Architecture

D'Architectures N° 311, octobre 2023

10/2023

Développement durable-Ecologie

Le réchauffement climatique commence sous nos pieds. Le scientifique, le citoyen et le politique, face à la crise

01/2020

Littérature anglo-saxonne

Fils d'un tout petit héros

11/2023

Thèmes photo

Sebastiao Salgado. Territoires et vies

10/2005

Théâtre

L'échafaudage ; Un accord parfait ; L'accident de Bertrand ; Derrière la porte ; Le meilleur est encore possible

10/2017

Fantasy

Gamjani. Les pouvoirs de Feu

01/2023

Archéologie

Côtoyer les dieux. L'organisation des espaces dans les sanctuaires grecs et romains

06/2022

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Adam Binder, T1 : Le Sorcier des plaines

01/2023

Histoire de France

Les compagnons de l'ombre. Les services spéciaux français face à l'histoire, 1940-1945

01/2021

Psychologie, psychanalyse

La vie de Paul Diel

01/2018

Religion

Cedrus Libani N°71, Le Sacerdoce.

09/2005

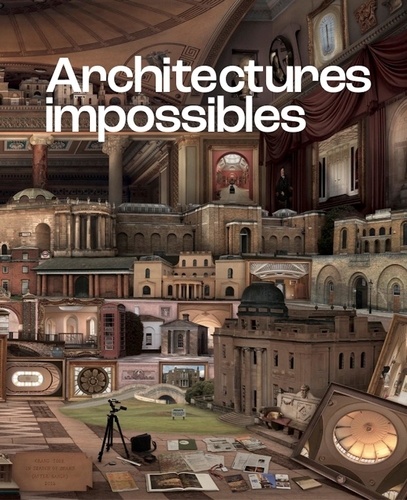

Architecture

Architectures impossibles

12/2022

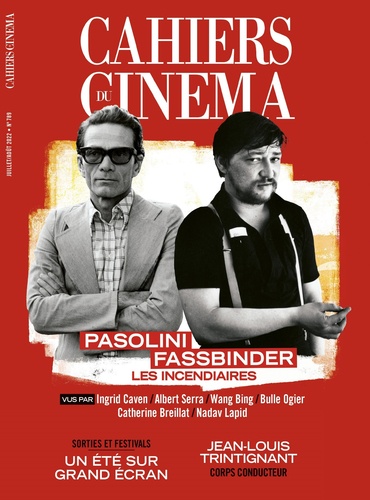

Revues de cinéma

Cahiers du cinéma N° 789, juillet-août 2022

07/2022

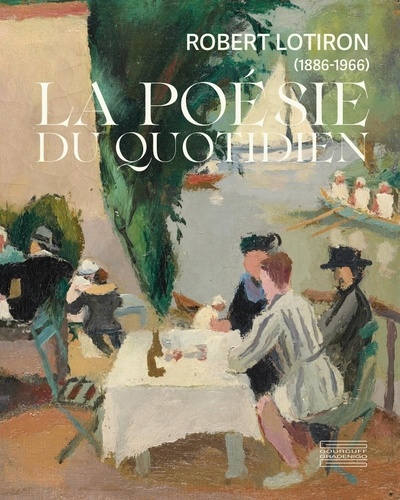

Art du XXe siècle

Robert Lotiron. La poésie du quotidien

08/2022

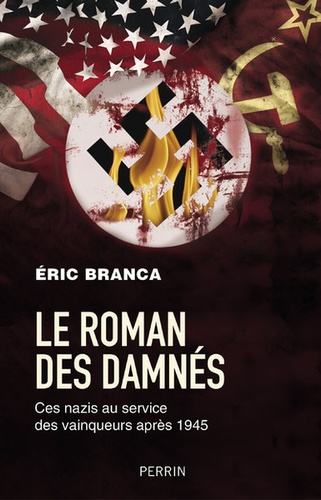

Généralités

Le roman des damnés. Ces nazis au service des vainqueurs après 1945

05/2021

BD tout public

L'intégrale Uderzo 1941-1951

10/2012

Beaux arts

Alger. Politiques urbaines, 1846-1958

01/2011

Littérature étrangère

Meïr Ezofowicz

11/1983

Philosophie

Le mystère Campanella

03/2008

Urbanisme

Concevoir et construire un immeuble de bureaux. Du projet à la réalisation

02/2021

Rock

David Bowie l’enchanteur. Portrait d'une icône sous les masques

11/2021

Géographie

Dynamiques des espaces ruraux dans le monde

06/2011

Ethnologie

Sorcellerie et violence en Afrique

11/2012

Beaux arts

Le public et la politique des arts au siècle des Lumières. Célébration du 250e anniversaire du premier salon de Diderot

04/2011

Beaux arts

Lofts

10/1999

Beaux arts

Bordeaux, les formes du désir. Un abécédaire pour voir la ville autrement

04/2018

Sociologie

SERVICES DE PROXIMITE ET VIE QUOTIDIENNE. De nouvelles sociabilités urbaines

11/1998

Economie

Evolution économique de Bouaké de 1858 à 1939

02/2016