Albert Urbani

Extraits

Policiers historiques

Les Feux du Talion

05/2023

BD tout public

Agora

04/2019

Technologies

Maisons individuelles passives. Concevoir, construire et réhabiliter

07/2019

Géographie

Le Cap, ville sud-africaine. Ville blanche, vies noires

12/1999

Histoire de France

Le monde du travail en France (1800-1950). 2e édition

07/2020

Sociologie

Mixité sociale et progrès humain. Au centre, la personne

06/2012

Géographie

L'Afrique des idées reçues. Edition revue et augmentée

02/2016

Sociologie

Tueurs de masse, le malaise dans la cité

11/2012

Elevages domestiques

Des poules dans ma cour. Pour des oeufs frais au quotidien

02/2021

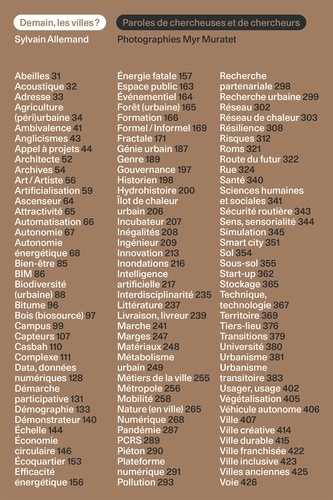

Urbanisme

Demain, les villes ?. Paroles de chercheuses et de chercheurs

02/2022

Architectes

Claude Parent. Les desseins d’un architecte

11/2022

Musique, danse

Jesus Elvis junkie blues

06/2018

Beaux arts

Modèles pour une tour des sports à Paris. NP2F architectes

02/2019

Sociologie

Bêtes de ville. Petit traité d'histoires naturelles au coeur des villes du monde

11/2019

Sociologie

Douala et Kigali, villes modernes et citadins précaires en Afrique

10/2016

Histoire et Philosophiesophie

L'affaire Galilée : une supercherie du sot XIXe siècle ?

08/2010

Ouvrages généraux

Atlas des mondes médiévaux musulmans

04/2022

Histoire de France

Information et opinion publique à Toulouse à la fin du Moyen âge

11/2013

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Le procès en canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (1319-1364). Tome I : Le procès d'Angers (1371)

04/2023

Sociologie

Migrants du Mozambique dans le Johannesburg de l'après-apartheid. Travail, frontières, altérité

02/2014

Beaux arts

Pour des villes à échelle humaine

02/2013

Ethnologie

La transmission des savoirs en Afrique. Savoirs locaux et langues locales pour l'enseignement, avec 1 DVD

11/2011

Jardinage

Au fond de mon jardin

06/1996

Histoire internationale

Les villes vivantes. Italie XIIIe-XVe siècle

04/2009

Sciences historiques

La vie quotidienne des immigrés en France de 1919 à nos jours

09/1976

Histoire de France

Les Antilles, terres à risques

11/1999

Théâtre

Déplacer, détourner, résister : la performativité au jeu. Du théâtre et autres médias, Textes en français et en espagnol

05/2018

Droit

Les remontées mécaniques et le droit. Regards croisés

02/2019

Littérature française

Voyage à la rue de Fribourg. Ou Une nouvelle Andalousie à Genève

03/2015

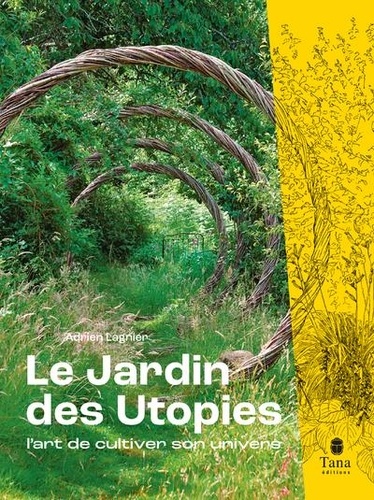

Jardinage

Le jardin des utopies

03/2023