fernand colomb manuscrit

Extraits

Histoire ancienne

Archéologie de la pensée sexiste. L'Antiquité

11/2016

Ecriture, lecture

Mon cahier de mots à lire. Digrammes

02/2023

Histoire de l'art

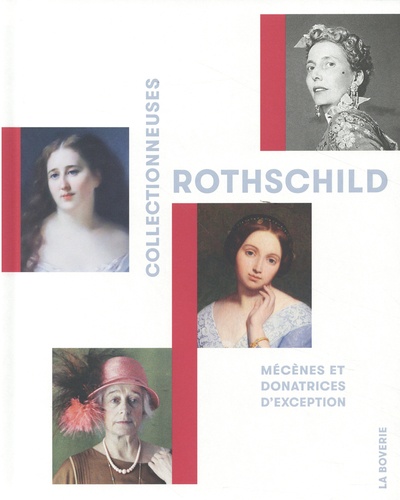

Collectionneuses Rothschild. Mécènes et donatrices d'exception

11/2022

Maternelle Eveil

Français Mon cahier de mots à lire. Lettres simples et complémentaires

02/2023

Ecriture, lecture

Mon cahier de mots à écrire. Digrammes

02/2023

Littérature française

La Marquise de Gange et autres romans historiques. Adélaïde de Brunswick

03/2023

Critique Roman

La Bête humaine. Chaos et création

09/2021

Beaux arts

De pierre, d'or et de feu. La création artistique au Moyen Âge, IVème-XIIIème siècle

05/1999

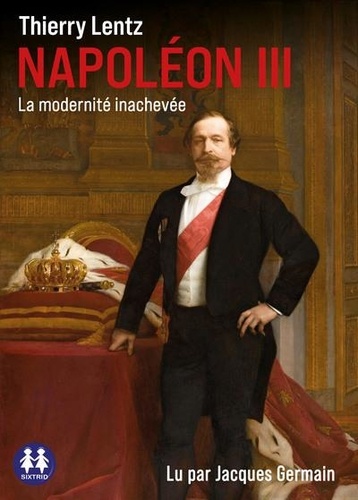

Napoléon

Napoléon III. La modernité inachevée

Littérature française

La Chambre des écureuils

10/2023

Voltaire

Revue Voltaire N° 22/2023 : Les scènes de Voltaire. Entre la Cour et la ville

04/2024

Littérature française

Normance. Féerie 2

06/1954

Nietzsche

Ecrits philologiques. Tome 4, Homère et la philologie classique - Encyclopédie de la philologie classique

06/2022

Histoire antique

Démosthène, Sur les forfaitures de l'ambassade. Pack en 2 volumes : Volume 1, Introduction texte et traduction ; Volume 2, Commentaires et annexes

10/2023

Beaux arts

Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d'Orient et d'Occident

11/2002

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Le procès en canonisation de Charles de Blois, duc de Bretagne (1319-1364). Tome I : Le procès d'Angers (1371)

04/2023

Critique littéraire

Hélène

05/2011

Littérature étrangère

La citadelle de la mémoire

09/1992

Critique littéraire

Cahiers d'Ivry Fevrier 1947 Mars 1948. Tome 2, Cahiers 310 à 406

10/2011

Critique littéraire

Garder tout en composant tout

11/2001

Régionalisme

MEYTHET. De l'an II à l'an 2000

11/1999

Pléiades

Oeuvres. Tome 3, Les Pléiades. Nouvelles asiatiques. La Renaissance

03/1997

Critique littéraire

Discours. Tome 10, Catilinaires, Edition bilingue français-latin

10/1996

Littérature française

Oeuvres

04/2007

Littérature française

Duel autour d'une académie. Ou la distribution des prix

10/2017

Poésie

Rose saignée. suivi de "L'étrange amour de Monsieur K." et "Eros saigne"

10/2022

Histoire de l'art

Le Principe de plaisir. Esthétique, savoirs et politique dans la Florence des Médicis (XVIe-XVIIe siècle)

04/2022

Littérature française

Les sources de l'ancien état civil parisien : répertoire critique (Éd.1898)

03/2023

Histoire littéraire

Marco Polo. Le devisement du monde

03/2023

Second Empire

Napoléon III. La modernité inachevée, 1 CD audio MP3

01/2024