Hélène Constanty

Extraits

Critique littéraire

C'était Marguerite Duras. Tome 2, 1946-1996

09/2010

Littérature étrangère

Aux confins du temps

08/2000

Histoire internationale

Passions scolaires en Côte d'Ivoire. Ecole, Etat et société

12/2002

Musique, danse

Pierre Schaeffer : de Mac Luhan au fantôme de Gutenberg. Communication et musique en France entre 1936 et 1986

04/2002

Critique littéraire

Le "Sur Racine" de Roland Barthes. Edition revue et augmentée

11/2008

Développement durable-Ecologie

Histoire humaine et comparée du climat. Tome 1, Canicules et glaciers (XIIIe-XVIIIe siècles)

06/2004

Critique littéraire

Paul Meyer, Gaston Paris. Correspondance

01/2020

Sciences historiques

Histoire de la marine française. Des origines à nos jours

11/1977

Droit

Production de la norme environnementale et codification du droit rural entre France et Italie (XVIIe-XXe siècles)

04/2019

Histoire de France

La fortune de la Grande Mademoiselle. Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693) Un enjeu politique au XVIIe siècle

03/2019

Droit

L'interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Contribution à l'étude de la fonction interprétative du juge international

01/2019

Littérature française

Danse de la vie brève

Littérature étrangère

Hwabyeong

03/2017

Cancer

Les lois du cancer. Une nouvelle façon de comprendre cette maladie pour mieux s'en prémunir

02/2022

Littérature française

Grip

04/2023

Droit administratif général

Le droit du pilotage des crises et de la gestion des risques

05/2023

Théâtre

L'Amateur de théâtre

09/2003

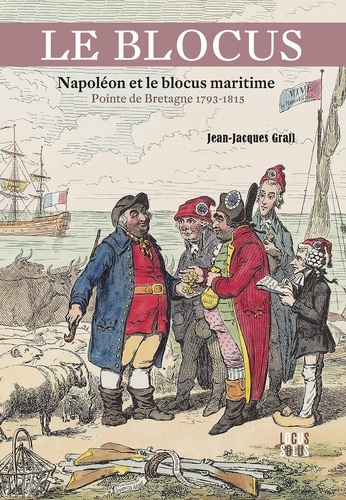

Napoléon

Le blocus. Napoléon et le blocus maritime - Pointe de Bretagne 1793-1815

03/2024

Littérature française

Danse de la vie brève

09/2023

Design

De Natura Rerum. Edition bilingue français-anglais

07/2023

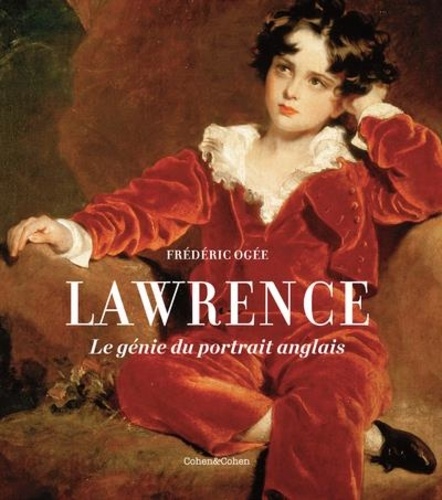

Monographies

Sir Thomas Lawrence. Le génie du portrait anglais

12/2022

Football

50 stars du foot féminin

06/2023

Grèce

Grèce. 5e édition. Avec 1 Plan détachable

03/2022

Religion

Rennes

01/1979

Critique littéraire

Henry Bauchau. Sous l'éclat de la Sibylle

01/2013

Droit

Les grands principes de la comptabilité d'assurance. 8e édition

10/2019

Religion

Rennes

01/1979

Communication - Médias

Les nouvelles routes de notre servitude. Aliénation, normalisation, soumission

11/2022

Diététiques

Votre santé au bout de la fourchette. 2e édition revue et corrigée

06/2024

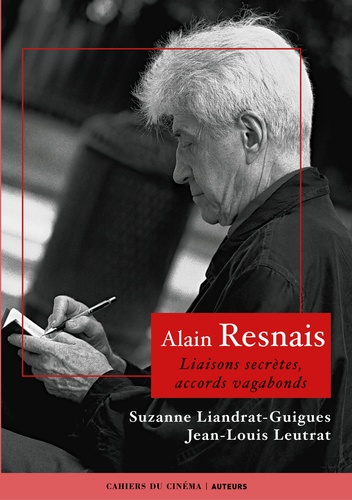

Cinéma

Alain Resnais. Liaisons secrètes, accords vagabonds

04/2006