Colette boutique parisienne

Extraits

Histoire de l'art

Paris et nulle part ailleurs. 24 artistes étrangers à Paris 1945-1972

09/2022

Edition

L'édition au XIXe titre siècle : acteurs, territoires, spécialités. Histoire et civilisation du livre, vol. XVIII

12/2022

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 26 : Le rêve en miettes

01/2022

Littérature française

Avec ou sans Kiki

03/2023

Roman d'amour, roman sentiment

T'embrasser sous la neige

10/2021

Littérature française

Prenez garde à la conscience

10/1959

Histoire de France

Témoigner pour Paris. Récits du Siège et de la Commune (1870-1871). Anthologie

01/2021

Littérature française

Le chiffre des soeurs

01/2012

Littérature française

FROU-FROU

10/1955

Sciences politiques

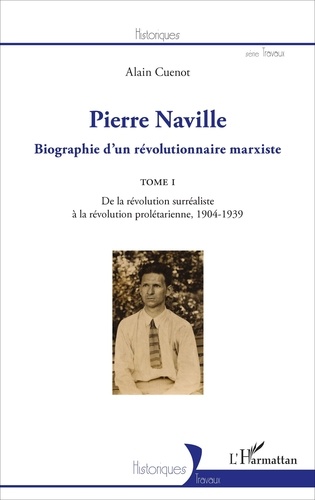

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939

05/2017

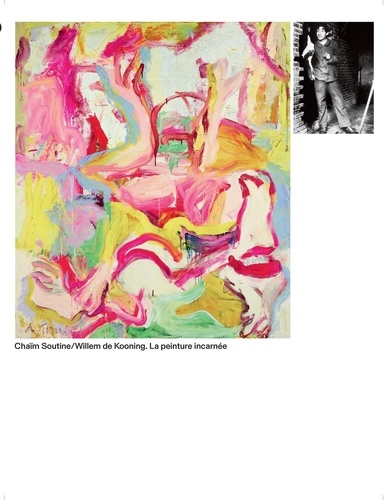

Art du XXe siècle

Chaïm Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée

09/2021

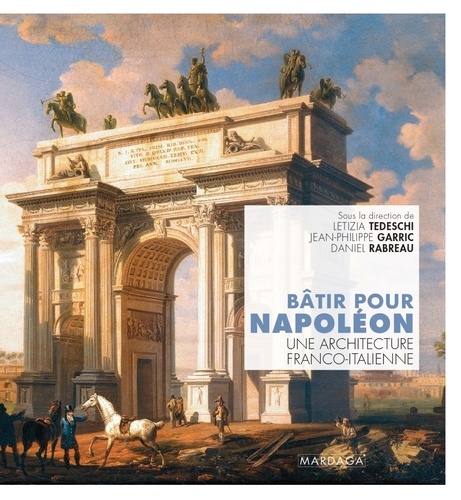

Histoire de l'architecture

Bâtir pour Napoléon. Une architecture franco-italienne

11/2021

Décoration

Les Ruelland, céramistes. Edition bilingue français-anglais

09/2014

Policiers

L'heure du néant

04/2020

Education nationale

De l'école éclatée à la ville apprenante. La force de la réciprocité

03/2023

Beaux arts

Pop art in Belgium ! Un coup de foudre, Edition bilingue français-néerlandais

11/2015

Sociologie

De cendres et de braises. Voix et histoires d'une banlieue populaire ; L'expérience d'un film

09/2019

Histoire de France

La vie prodigieuse d'Athanase Bassinet. Un constructeur berrichon, sénateur de la Seine, sous la troisième République

10/2019

Littérature française

L'homme qui voulait otrechoze

02/2021

Beaux arts

Le droit à la beauté. Chroniques de L'Express (1960-1992)

01/2017

TOEFL, TOEIC, IELTS, BULATS

L'intégrale TOEIC. Edition 2022

01/2022

Littérature érotique et sentim

Les Fées n'aiment qu'une fois. Romance

10/2019

Littérature francophone

Back to les cévennes

09/2021

Récits de voyage

Voyage en Suisse

09/2005

Histoire de France

Mesurer et analyser l'économie sociale. L'apport de l'ADDES depuis 1980

10/2018

Impressionnisme

Impressionnisme. la modernité en mouvements

10/2022

Critique littéraire

Lettres à sa mère. Tome II, 1919-1938

07/2007

Revues

Revue du crieur N° 20 : Immunité partout, humanité nulle part !

03/2022

Photographie

Deauville photographié par Patrick Braoudé

07/2020

Photographie

Trouville photographié par Patrick Braoudé

07/2020