Chris Bohjalian

Extraits

Histoire de l'art - Guides

Comment regarder le corps. Anatomie et symboles

03/2021

Religion

Le père Fraisse (1912-2001). Les combats d'un jésuite foudroyé

07/2020

Religion

Le signe de la femme

01/2006

Histoire ancienne

Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Les édifices chrétiens et le groupe épiscopal

01/2012

Romans historiques

Christos. Enquête sur l'impossible

02/2009

Pléiades

Ecrits spirituels du Moyen Age

10/2019

Faits de société

L'éternité de Xavier Dupont de Ligonnès

11/2020

Esotérisme

Grigori Petrovitch Grabovoï. L'homme des codes de guérison miracle

11/2012

Religion

La véritable histoire de sainte Rita. L'avocate des causes perdues

04/2001

Littérature française

Mina parmi les ombres

08/2019

Histoire ancienne

L'homme et le cerf, préhistoire d'un mythe

03/2017

Religion

Commentaire de l'Evangile. Edition revue et augmentée

05/2015

Littérature française

Lalalangue (Prenez et mangez-en tous)

10/2022

Essais biographiques

James Ensor à Bruxelles

03/2021

Vins, alcools, boissons

Le guide des vins de Bordeaux

08/2011

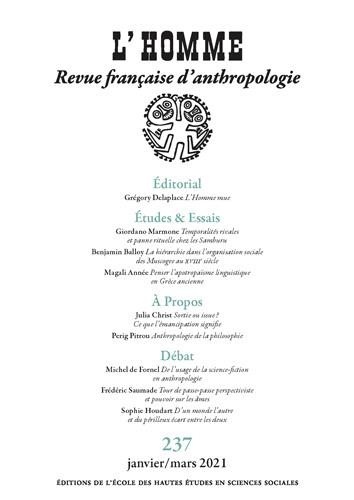

Revues Ethnologie

L'Homme N° 237, janvier/mars 2021 . Varia

04/2021

Religion

L'évangélisation en Afrique. Approche théologico-spirituelle de l'image de l'Eglise

01/2012

Œcuménisme

Frères séparés. Regard sur les relations catholiques-évangéliques en France

11/2022

Beaux arts

Renaissance dionysiaque. Inspiration bachique, imaginaire du vin et de la vigne dans l'art européen (1430-1630)

02/2015

Vins et savoirs

Ville et vin en France et en Europe. Du XVe siècle à nos jours

05/2021

Vie chrétienne

Charles de Foucauld et Marie de Magdala

06/2022

Esotérisme

François des Oiseaux, Claire et le Soleil. Le secret d'Assise

12/2008

Magie

La tradition martinésiste. Théologie et théurgie des élus coëns

10/2021

Moyen Age - Critique littérair

Parler aux "simples gens". Un art médiéval

05/2023

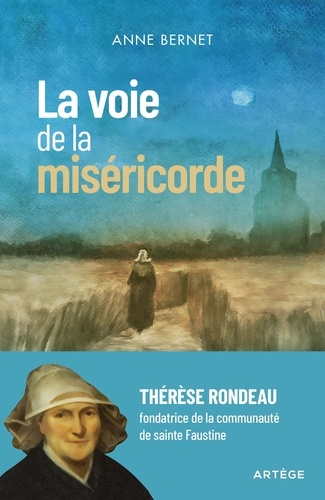

Ordres et vie monastique

La voie de la miséricorde

11/2023

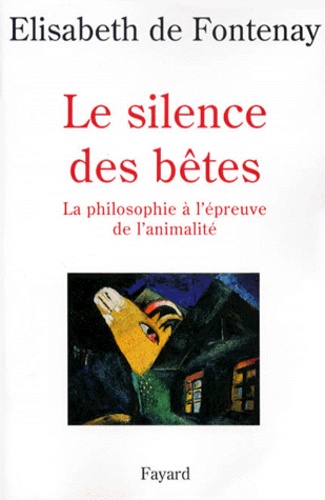

Philosophie

Le silence des bêtes. La philosophie à l'épreuve de l'animalité

09/1998

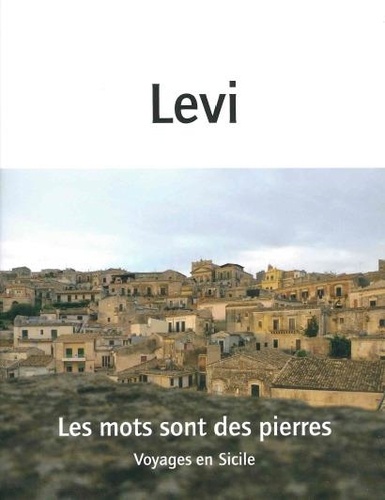

Récits de voyage

Les mots sont des pierres. Voyages en Sicile

04/2024

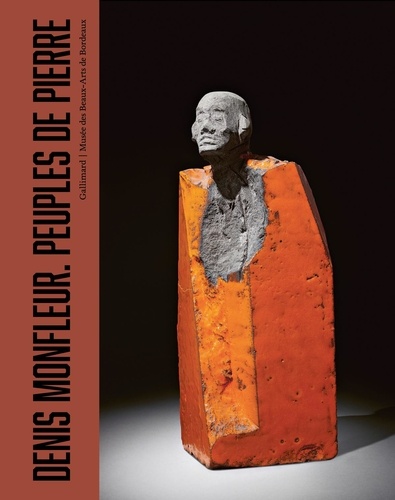

Sculpteurs

Denis Monfleur. Peuples de Pierre, Edition bilingue français-anglais

06/2023

Littérature française

Les enfants de la nuit

Théologie

Leçons morales tirées du livre de Job. Livres VII à IX

10/2023