Melania Trump révélation

Extraits

Histoire internationale

Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda. Chronique d'une désinformation

03/2014

Romans historiques

Les cygnes blancs parisiens de Perse

12/2020

Musique, danse

Non, je ne regrette toujours rien

01/2012

Religion

Eve a bien fait, le paradis était stérile

01/2014

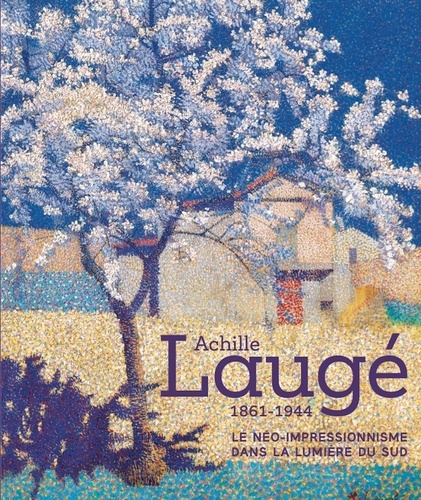

Impressionnisme

Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud

06/2022

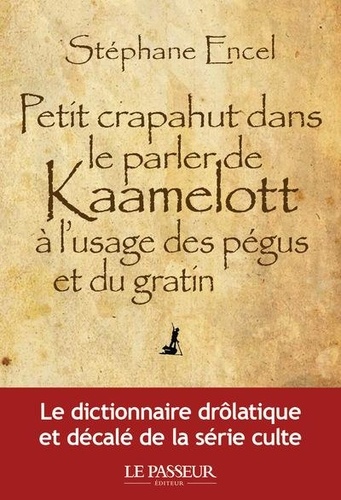

Humour

Petit crapahut dans le parler de Kaamelott à l'usage des pégus et du gratin

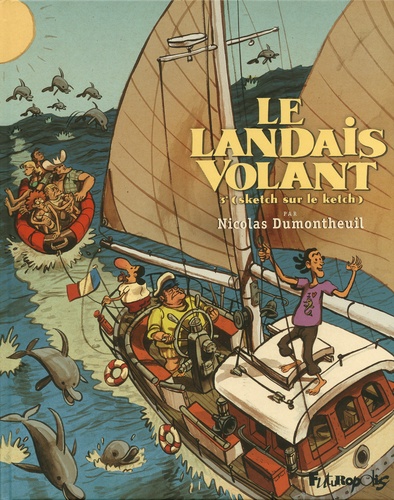

BD tout public

Le landais volant Tome 3 : Sketch sur le ketch

10/2010

Littérature érotique et sentim

Les Louves de Rome - Tome 1. La beauté de Tiberius

06/2020

Religion

Jean chrysostome et augustin actes du colloque de chantilly (22-24 septembre 1974)

04/1997

Histoire de France

Les grandes heures du général Pétain

10/2018

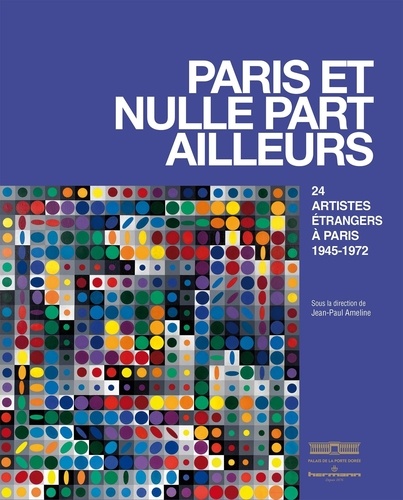

Histoire de l'art

Paris et nulle part ailleurs. 24 artistes étrangers à Paris 1945-1972

09/2022

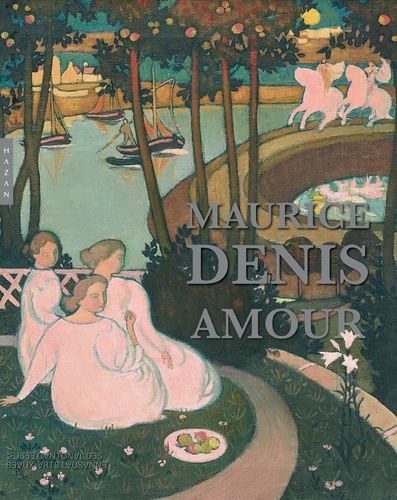

Art du XXe siècle

Maurice Denis. Amour, 1888-1914

02/2021

Littérature française

Russe

05/2021

Beaux arts

L'invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des avant-gardes

01/2015

Illustration

Hs les arts dessines n°3 - ugo bienvenu - broche. Les grands entretiens

07/2022

Psychologie, psychanalyse

L'HOMME AUX RATS. Journal d'une analyse

11/1996

Littérature française

L'escalier de Jack

08/2012

Littérature française

Monologue à ma psy

03/2018

Méditation et spiritualité

Le surgissement de l'éveil. Guirlande de fleurs en hommage à la conscience de soi ; Commentaires sur la réalisation de la non-dualité, Edition bilingue français-sanskrit

09/2023

Musique, danse

La Chute de Lucifer (partie de trombone solo). poème symphonique pour trombone et orchestre

10/2014

Musique, danse

La Chute de Lucifer (conducteur). poème symphonique pour trombone et orchestre

12/2013

Philosophie

Le cas Trawny. A propos des "Cahiers noirs" de Heidegger

09/2015

Musique, danse

La Chute de Lucifer (réduction piano). poème symphonique pour trombone et orchestre

07/2020

Religion

Problèmes chrétiens sur la liberté religieuse

04/1997

Islam

Un Islam éclairé en France. Aux origines. Des HLM de Marseille à une spiritualité de paix

03/2023

Droit fiscal international

La dénonciation à l'ère des lanceurs d'alerte fiscale. De la complaisance à la vigilance

03/2021

Islam

Fatma. La fille préférée du Prophète

05/2023

Religion

Sur l'esprit et l'essence du catholicisme (1819)

04/2019

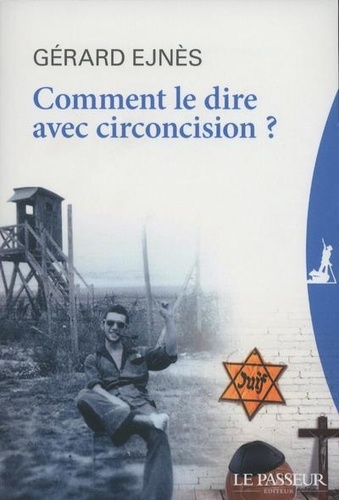

Littérature française

Comment le dire avec circoncision ?

08/2019

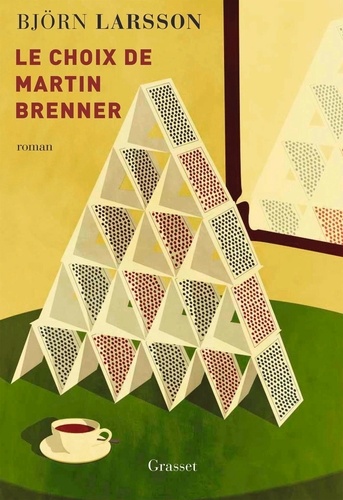

Littérature étrangère

Le choix de Martin Brenner

11/2020