Delétang-Tardif

Extraits

BD tout public

La guerre dans la bd. Personnages de fiction ou véritables héros ?

09/2011

Critique littéraire

Notre-Dame des écrivains. Raconter et rêver la cathédrale du Moyen Age à demain

03/2020

Critique littéraire

ESSAIS. Conférences, critique, aphorismes et réflexions

03/1984

Critique littéraire

Renart le contrefait, d'après le manuscrit BnF fr. 1630. Pack en 2 volumes

10/2020

Littérature française

Parcelles de vie. Nouvelles

06/2018

Divers

Bartleby le scribe

10/2021

BD tout public

(A suivre). Archives d'une revue culte

12/2018

Beaux arts

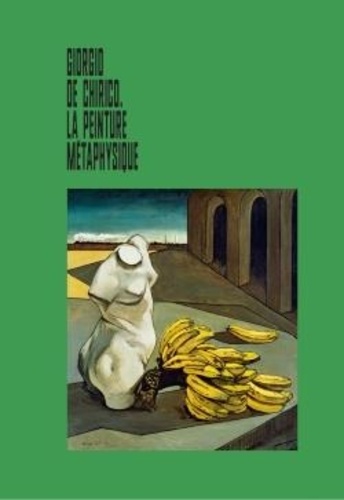

Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique

09/2020

Généralités

Samizdat. Publications clandestines et autoédition en Europe centrale et orientale (années 1950-1990)

05/2023

Monographies

Bonnard

11/2023

Histoire ancienne

Potestas populi. Participation populaire et action collective dans les villes de l'Afrique romaine tardive (vers 300-430 apr J-C)

03/2012

Histoire ancienne

Evans, à l'aube du Moyen Age. La nécropole des "Sarrazins" (VIe-VIIe siècle) ; L'église funéraire du "Champ des Vis" (VIIe-Xe siècle) - Jura

11/2019

Histoire internationale

Réveiller l'archive d'une guerre coloniale. Photographies et écrits de Gaston Cherau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc (1911-1912)

10/2018

Généralités

Les conquistadors

03/2022

Littérature chinoise

Illustres contes illustrés de l’île aux eaux tumultueuses

01/2023

Archéologie

Les Antiquités classiques. Fondation Gandur pour l'art

11/2022

Histoire internationale

Histoire des populations de l'Europe. Tome 2, La révolution démographique, 1750-1914

07/1998

Philosophie

Comprendre Kierkegaard

11/2005

Marx

Les dernières années de Karl Marx. Une biographie intellectuelle, 1881-1883

03/2023

Sciences politiques

AnarChrist ! Une histoire de l'anarchisme chrétien

04/2015

Poésie

Circé et autres poèmes de jeunesse. Edition bilingue français-anglais

02/2022

Philosophie

Kant chez les extraterrestres. Philosofictions cosmopolitiques

02/2011

Littérature Allemande

Le Monde de demain. Essais et conférences

11/2023

BD tout public

Lignes de front. Bande dessinée et totalitarisme

02/2012

Cuisine familiale

Ensemble

09/2021

Histoire de France

Les guerres de Religion entre Velay et Vivarais sous le règne d'Henri III (1575-1589)

07/2018

Militaire

Comme des lions. Tome 1, Mai-juin 1940 : le sacrifice héroïque de l'armée française, Edition revue et augmentée

02/2021

Histoire de l'art

Moyen Age. Chrétienté et Islam

04/2022

Esthétique

La conversion de l'art

03/2023

Spécialités médicales

La santé rationnée. Un mal qui se soigne

02/2019