Auguste Arnould, Narcisse Fournier

Extraits

Beaux arts

Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire

11/2017

Sciences historiques

L'oeil de l'histoire. Tome 3, Atlas ou le gai savoir inquiet

11/2011

Informatique

Internet pour les nuls. 20e édition

Internet

Internet pour les nuls. Edition Windows 10, 17e édition

03/2023

Presse, audiovisuel

Code de la communication. Annoté & commenté, Edition 2023

Droit

Le sort du bail commercial dans les procédures collectives. Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, 5e édition

08/2019

Beaux arts

Architecture de la contre-révolution. L'armée française dans le Nord de l'Algérie

11/2019

Pédagogie

Et si on recommençait l'Europe par l'école ? Plaidoyer franco-allemand

01/2006

Manifestes extrémistes

Socialisme fasciste

09/2021

Littérature française

Fresque et Mosaïque

08/2021

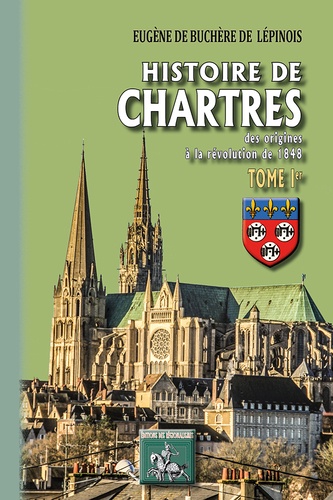

Sciences historiques

Histoire de Chartres. Tome 1, Des origines au XIVe siècle

06/2019

Méthodologie

Photolangage Interculturalité et santé. A la croisée de la culture et de la santé

11/2021

Scandinavie

La civilisation scandinave et son histoire

01/2022

Critique littéraire

Cahiers Vassilis Alexakis 5 - Quête et enquête. Quête et enquête

11/2020

Histoire internationale

Les Jacobites, la papauté et la Provence

03/2019

Théologie

La réception de la théorie cartésienne des vérités éternelles dans la philosophie de la première modernité

05/2022

Sociologie

Photolangage® Choisir sa santé. Education - Prévention - Promotion

03/2024

Droit des sûretés

Le guide du cautionnement et autres sûretés personnelles. Edition 2022-2023

05/2022

Technologies

Construire avec le bois. Matériau bois et ses dérivés, conception et mise en oeuvre, exemples de réalisations

12/2019

Essais

Peaux de vaches. Avec 1 DVD

06/2022

Rois de France

Histoire des rois et reines de France

09/2023

Religion

Frédéric Ozanam et la civilisation de l'amour

08/1997

Histoire ancienne

Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité

11/1971

Littérature érotique et sentim

Le Sultan Misapouf et la princesse Grisemine. Un conte de fées grivois

03/2018

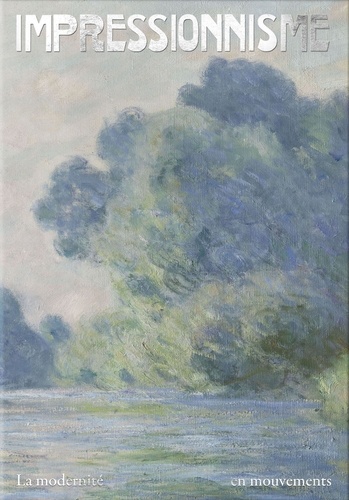

Impressionnisme

Impressionnisme. la modernité en mouvements

10/2022

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Littérature anglo-saxonne

Jalna Tome 3 : Finch Whiteoak ; Le Maître de Jalna ; La moisson de Jalna ; Le destin de Wakefield

05/2021

Photographes

Paolo Roversi par Christian Caujolle

11/2022

Sciences historiques

Images de l'ancienne Provence. Description Historique, Géographique et Topographique des Villes, Bourgs, Villages et Hameaux de la Provence...

12/2010

Histoire des idées politiques

La Nuit finit à Tours. Naissance du Parti communiste français. Suivi de l'ensemble des interventions du Congrès de Tours (1920)

02/2021