Angélique Villeneuve, Marta Orzel

Extraits

Littérature étrangère

L'Empereur aux mille conquêtes

05/2014

Poches Littérature internation

La Fille du capitaine ; La Dame de pique. Edition bilingue français-russe

02/2019

République

Caton l'Ancien et l'hellénisme. Images, traditions et réception

06/2022

Sciences historiques

La Vasconie. Tome 1

03/2014

Littérature française

Le périple

10/2020

Littérature française

L'amour n'est jamais un fleuve tranquille

09/2015

Maternelle parascolaire

Mon année Montessori de Grande Section

06/2017

Critique littéraire

Europe N° 1034-1035, juin-juillet 2015 : Pierre Klossowski

06/2015

Italie, Florence, Toscane

Explorez Florence et la Toscane

03/2022

Ecrits sur l'art

Inachever Cacher

01/2023

Critique littéraire

Pierre et Blanche. Souvenirs sur Pierre Jean Jouve et Blanche Reverchon

10/2012

Italie

Calabre

03/2023

Littérature française

J'ai péché, péché dans le plaisir

01/2024

Contes et nouvelles

Refusons l'inhumain ! Les écrivains aux côtés des migrants

05/2022

Littérature étrangère

Les jeunes mortes

10/2015

Revues

Europe N° 1118-1119-1120 juin-juillet-août 2022 : Ecrivains et reporters dans la guerre d'Espagne ; Georg Lukács

06/2022

Etudes de lettres

Littérature générale et comparée. Littérature générale et comparée. Fictions animales. Edition 2022-2024

08/2021

Costa-Rica

Costa Rica. 9e édition

04/2022

Littérature étrangère

Le choix de Martin Brenner

11/2020

Romans historiques

Fenia, ou l'Acteur Errant dans un siècle égaré

01/2018

Histoire de France

1789. La révolution qui a changé notre histoire !

10/2015

Ethnologie

Maladie et santé selon les sociétés et les cultures

08/2011

Histoire internationale

Nicolas II et Alexandra de Russie. Une tragédie impériale

10/2015

XVIIIe siècle

Robespierre

08/2022

Essais

Penser la perception

02/2022

Littérature française

In-finis terrae Tome 1 : Villa Belga. Echos d'une émigration dans le Sud du Brésil (1904-1910)

08/2013

Beaux arts

Le droit à la beauté. Chroniques de L'Express (1960-1992)

01/2017

Critique littéraire

Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

11/2005

Musique, danse

Lettres des jours ordinaires. 1756-1791

11/2005

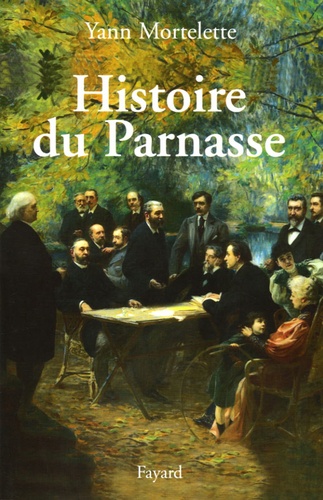

Critique littéraire

Histoire du Parnasse

09/2005