Magicien Bulgarie Berlin

Extraits

Musique, danse

Confessions

01/2012

Photographes

Visions. Jean-Dominique Burton

11/2022

Histoire internationale

Croisés d'un idéal. Volontaires espagnols de la Waffen SS, Heer et Kriegsmarine (1944-1945)

01/2021

Actualité médiatique internati

Résister à tout prix. Conversations au coeur du conflit

11/2022

Sculpture

Les Adam. La sculpture en héritage

09/2021

Accessoire de mode

La folle histoire du rouge à lèvres

10/2023

BD tout public

La part de l'ombre Tome 1 : Tuer Hitler

01/2021

Sciences historiques

Les anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide

04/2006

Développement durable-Ecologie

Histoire humaine et comparée du climat. Tome 2, Disettes et révolutions (1740-1860)

09/2006

Beaux arts

L'ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960

09/2004

Histoire internationale

Une femme rebelle. Vie et mort de Rosa Luxemburg

09/2000

Poésie

Fin du monde

09/2013

Histoire de France

Sous uniforme allemand

05/2018

Histoire internationale

Nous autres. Eléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse

10/2016

Histoire de France

La chute du second empire. Reichshoffen - Sedan - Metz

09/2015

Algérie

Le coup d'éclat en Algérie. De la naissance du FIS aux législatives avortées de 1991

03/2023

Histoire de la peinture

Traité de peinture

04/2023

Prière et spiritualité

Le feu sous la cendre

04/2021

Littérature française

Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués. Roman noir

01/1999

Littérature étrangère

OEUVRES COMPLETES. Tome 5, Correspondance 1793-1811

01/2000

Philosophie

Wittgenstein Tome 1 : Les années de jeunesse

12/1991

Littérature francophone

Noces de coton

06/2022

Histoire de l'art

Comment devient-on créateur.trice ?

06/2022

Esotérisme

La véritable histoire de la Licorne

10/2019

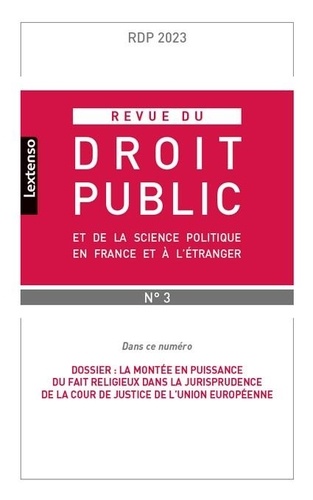

Revues de droit

Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger N° 3, mai-juin 2023 : La montée en puissance du fait religieux dans la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne

07/2023

Revues de droit

Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger N° 4-2023

09/2023

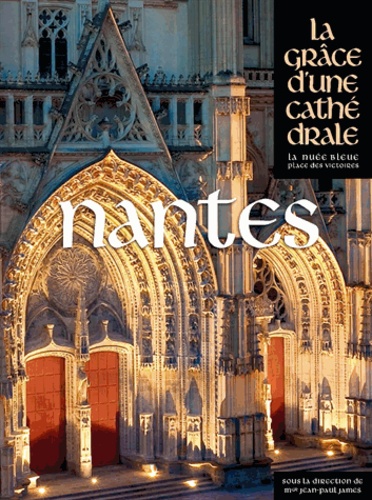

Beaux arts

Nantes. La grâce d'une cathédrale

11/2013

Littérature française

Mon île, ma prison...

03/2015

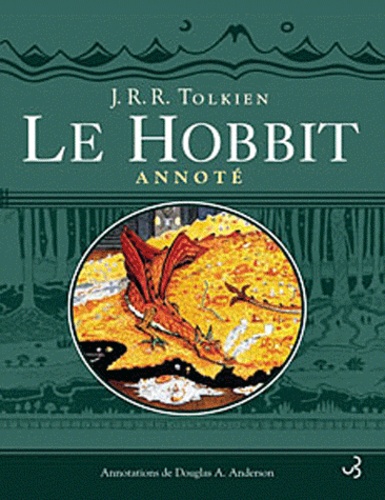

Science-fiction

Le Hobbit annoté. Le Hobbit ou un aller et retour, Edition revue et augmentée

09/2012

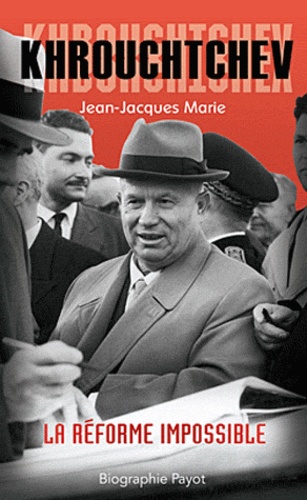

Histoire internationale

Khrouchtchev. La réforme impossible

03/2010