Milton Friedman

Extraits

Iconographie

Rose. Une couleur aux prises avec le genre

11/2023

Romans historiques

Les cendres de Persépolis. Ou Le fils de Zotos

03/2011

Astronomie - Initiation

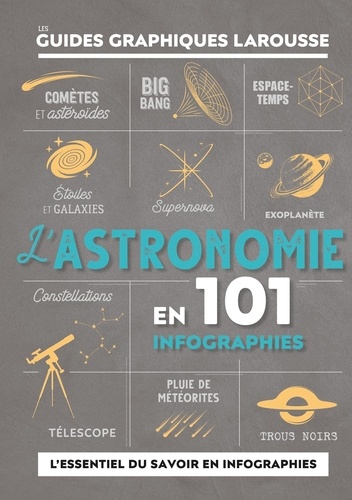

L'Astronomie en 101 infographies

06/2022

Beaux arts

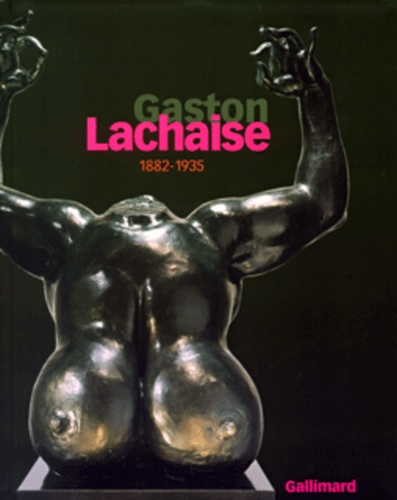

Gaston Lachaise, 1882-1935

06/2003

Théâtre

Le jardin aux betteraves

10/2002

Notions

Humanité/Animalité. Une querelle contemporaine entre spécistes et antispécistes

10/2023

Ethnologie

La société d'après. Politique sino-tibétaine et écologie au Yunnan

02/2019

Corse

Corse

04/2022

Cosmologie - Histoire

Le mystère du satellite Planck. Qu'y avait-il avant le Big Bang ?

02/2022

Sciences politiques

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 2, Du front anticapitaliste au socialisme autogestionnaire, 1939-1993

05/2017

Pléiades

Anthologie bilingue de la poésie anglaise. Edition bilingue français-anglais

10/2005

Histoire internationale

L'épopée des Tibétains. Entre mythe et réalité

04/2002

Pléiades

Oeuvres Complètes. Tome 2, Oeuvres diverses

07/1943

Critique littéraire

La conjuration de Catilina ; La guerre de Jugurtha. Fragments des histoires

01/1999

Loisirs et jeux

100 % excellent ! 40 nouvelles recettes gourmandes, Edition de luxe

10/2020

Critique littéraire

Racine

01/2004

Beaux arts

Marseille et ses environs. Recueil général des culptures sur Pierre de la Gaule

04/2019

Sciences de la terre et de la

Cuckoos, Cowbirds and Other Cheats

04/2000

Poésie

Poésies

11/2022

Philosophie

Humain. Une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies

01/2012

Sciences politiques

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939

05/2017

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

Musique, danse

La Chute de Lucifer (partie de trombone solo). poème symphonique pour trombone et orchestre

10/2014

Musique, danse

La Chute de Lucifer (conducteur). poème symphonique pour trombone et orchestre

12/2013

Musique, danse

La Chute de Lucifer (réduction piano). poème symphonique pour trombone et orchestre

07/2020

Religion

Sainte Mâtie

01/2019

Policier-Espionnage

Wayne Shelton Tome 14 : L'or de Saïgon

06/2024

Critique littéraire

Elizabeth Craig, une vie célinienne

02/2018

Sociologie

Le structuralisme

01/1968

Littérature française

Comme Ulysse

08/2015