Ballainvilliers entrepôt Editis

Extraits

Heidegger

Les Cahiers noirs de Heidegger. Un guide de lecture des Réflexions

02/2024

Histoire de la pensée économiq

Pamphlets. Les 18 pamphlets de Frédéric Bastiat en texte intégral

03/2022

Histoire de la population

La saison des apparences. Naissance des corps d'été

12/2023

Beaux arts

Tombeau. Stéphane Thidet

09/2019

Critique littéraire

La correspondance. Les usages de la lettre au XIXe siècle

12/1991

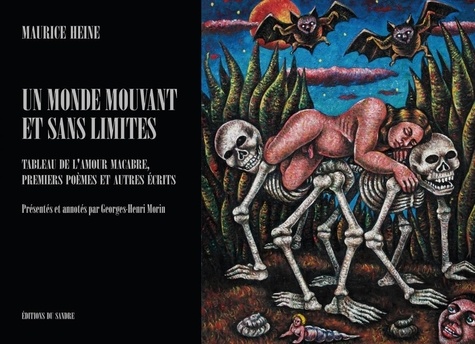

Littérature française

Un monde mouvant et sans limites. Tableau de l'amour macabre, premiers poèmes et autres écrits

01/2021

Littérature française (poches)

Le Cinquiesme Livre

10/1995

Religion

Avec Dieu au goulag. Témoignage d'un jésuite interné vingt-trois ans en Sibérie

03/2010

Pédagogie

L'éducation du corps à l'école. Mouvements, normes et pédagogies (1881-2011), 3e édition revue et corrigée

10/2019

Philosophie

Introduction à la philosophie des sciences d'Emile Meyerson (1859-1933). L'irrétionnalité du réél selon Emile Meyerson

03/2018

Critique littéraire

Plaidoyers civils. Tome 1, Discours XXVII-XXXVIII, Edition bilingue français-grec ancien

11/2002

Histoire internationale

La Montagne contre la mer. Essais sur la société et la culture palestiniennes

10/2011

Art contemporain

Aencrages & Co. La couleur des yeux, Edition

04/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

Faire ses comptes au Moyen-Age. Les mémoires de besogne de Colin de Lormoye

03/2021

Policiers

Parjures

06/2012

Romans historiques

L'arbre de nuit

02/2012

Archéologie

Mirgissa IV. La forteresse haute et les enceintes

06/2023

Romans policiers

Intrigue à Brégançon

04/2023

Vins et savoirs

Ville et vin en France et en Europe. Du XVe siècle à nos jours

05/2021

Histoire internationale

Propos intimes et politiques. Tome 2, mars 1942 - novembre 1944

09/2016

Histoire de France

Guerre des manifestes. Charles le Téméraire et ses ennemis (1465-1475)

01/2018

Poésie

Inscriptions. Précédé de Cà et là

05/2018

Critique littéraire

Entre femmes. Tome 2, 250 oeuvres lesbiennes résumées et commentées

03/2019

BD tout public

Ake Ordür

04/2013

Byzance

Origines et histoire de l'Empire Byzantin

05/2022

Romans historiques

Belloc

10/2019

Histoire de France

Histoire et dictionnaire des guerres de religion

11/1998

Religion

Le chant des heures. Liturgie paroissiale et catéchèse dans le diocèse de Besançon du concile de Trente à l'époque contemporaine

12/2019

Pléiades

Romans et nouvelles complètes. Tome 3

03/1986

Religion

Les Pères de l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui

02/2006