Angleterre victorienne

Extraits

Football

50 stars du foot féminin

06/2023

Football

Le monde entre les mains

06/2024

Historique

Les Piliers de la Terre Tome 1 : Le Rêveur de cathédrales

10/2023

Histoire des Etats-Unis (1776

San Francisco. Ses origines et son développement

06/2022

Histoire ancienne

De sainte-croix aux roches de marlin, sur les traces d'une geometrie megalithique

11/2019

Littérature étrangère

Seul

08/2011

Littérature étrangère

Au rythme de notre colère

01/2020

Littérature étrangère

Défauts dans le miroir

03/1985

Littérature étrangère

Mémoires de Maria Brown

10/2013

Sciences historiques

Armorial de Gelre. Bibliothèque royale de Belgique, Ms 15652-15656, Edition bilingue français-néerlandais

01/2012

Histoire de France

Le prix de la gloire. Napoléon et l'argent

04/2007

Histoire de France

Le Roman de la DURBELIERE t 1 & t 2. Cybele et Bellone Les jeux de l'Amour et de la Guerre

11/2019

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Crécy 1346

11/2022

Traditions orientales et occid

Les plans occultes du Nouvel Ordre Mondial. Projet MK Ultra et rituels Illuminati

02/2022

Histoire de France

Mémoires d'un officier de marine négrier. Histoire des services à la mer et dans les ports de Claude-Vincent Polony (1756-1828)

05/2019

XIXe siècle

Ma vie est une valse

02/2022

Droit des sociétés

Le guide de la gouvernance des sociétés. Edition 2023-2024

07/2023

Théâtre

Macbeth. Une pièce de théâtre de William Shakespeare

02/2023

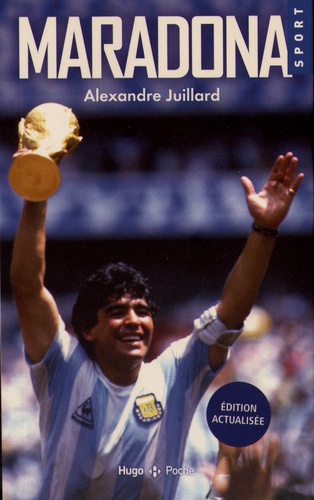

Football

Maradona. Edition actualisée

11/2021

Terreur

L'abomination de Dunwich illustré

10/2022

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Récits de mer

Journal du citoyen Conseil, commandant La Pique. (1793-1801)

06/2021

Décoration

L'art du design. De 1945 à nos jours

10/2013

Littérature étrangère

Faiseurs d'histoires

09/2020

Littérature érotique et sentim

Hors sexe

04/2012

Pédagogie

Ces écoles qui rendent nos enfants heureux. Expériences et méthodes pour éduquer à la joie

09/2012

Musique, danse

Arts & musiques dans l'histoire. Tome 3, La Renaissance, avec 1 DVD + 2 CD AUDIO

09/2011

Histoire de France

La cathédrale

10/1989

Critique littéraire

Correspondance 1917-1949. Avec Marc Allégret

11/2005

Histoire internationale

La question de Palestine. Tome 3, L'accomplissement des prophéties (1947-1967)

06/2007