Lysistrata tragédie

Extraits

Histoire des femmes

Femmes en Périgord

11/2022

Romance et érotique LGBT

Les protecteurs Tome 6 : Expiation

05/2021

Littérature française

Le couvre-feu d'octobre

08/2012

Communication - Médias

Aller ou personne ne va - du journalisme a l'aventure

02/2022

Littérature française

Les années secrètes de la vie d'un homme

01/1984

Théâtre

Shakespeare à Venise. Coffret en 2 volumes : Le Marchand de Venise illustré par la Renaissance vénitienne ; Othello illustré par la Renaissance vénitienne

10/2017

Sciences historiques

Ernst Kantorowicz, une vie d’historien

04/2019

Critique littéraire

Corneille et la Fronde. Théâtre et politique, Edition revue et corrigée

12/2008

Théâtre

La ligue contre la bêtise et autres fantaisies théâtrales

09/2012

Généralités médicales

Une histoire de la médecine du travail

11/2019

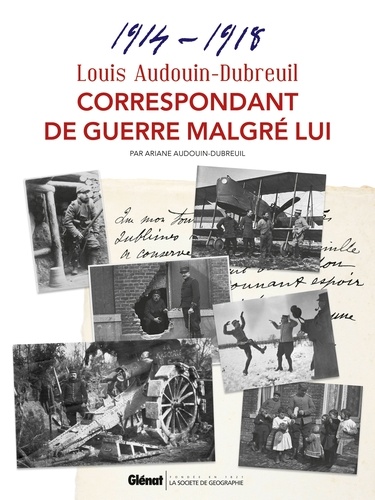

Histoire de France

Louis Audouin-Dubreuil, correspondant de guerre malgré lui. 1914-1918

10/2013

Littérature anglo-saxonne

Le magicien

Dictionnaires

Dictionnaire de philosophie ancienne et moderne

08/2021

Généralités

Ce que mon père n'a pas dit. Un passé russe

10/2021

Littérature francophone

En pays assoiffé

06/2021

Littérature française

Ce sera ma vie parfaite

08/2013

Littérature étrangère

Parlez-moi d'Anne Frank

03/2013

Histoire de France

Itinéraire d'un résistant des Cévennes à la Libération

02/2004

Littérature étrangère

OEUVRES COMPLETES. Tome 5, Correspondance 1793-1811

01/2000

Second Empire

Eugénie, impératrice des Français. Actes du colloque du Centenaire de la disparition d'Eugénie de Montijo

04/2024

Littérature anglo-saxonne

Les âmes errantes

08/2023

Sciences politiques

Contre le fascisme (1922-1940)

01/2015

Romans historiques

La terre des Guaranis

10/2008

Pléiades

MEMOIRES. Tome 8, 1721-1723, Additions au journal de Dangeau

01/1988

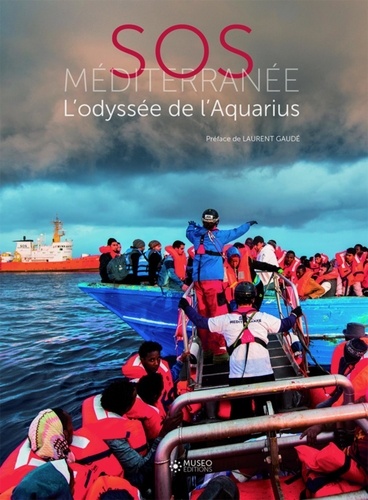

Actualité et médias

SOS Méditerranée. L'odyssée de l'Aquarius

07/2018

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 4

09/1978

Histoire de France

Jean Bichelonne, un polytechnicien sous Vichy (1940-1944). Entre mémoire et histoire

09/2015

Littérature française

Retours sur une saison à Gaza

09/2017

Contes et nouvelles

Le roman de Tristan et Yseut. Un roman de Joseph Bédier

01/2023

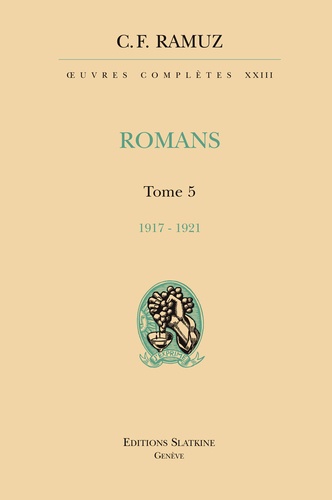

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 22, Romans Tome 5 (1917-1921)

09/2012