Morten Hesseldahl

Extraits

Romans historiques

La belle du Lac-Bénit, la ballade d'une dame des temps jadis en Savoie

06/1997

Histoire internationale

Algérie, la révolution trahie (1954-1958)

12/2018

Religion

Esquisse d'une théologie du logos en Afrique. Proposition d'une foi narrative et dialogale en milieu bantu

02/2013

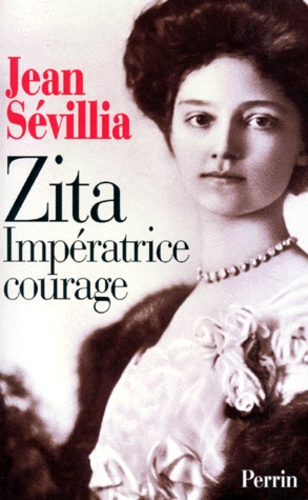

Histoire internationale

Zita, impératrice courage. 1892-1989

04/1997

Littérature française

Supplément à la vie de Barbara Loden

01/2012

Littérature française

Lui - Roman contemporain

11/2022

Poésie

Le chemin de sable

01/2023

Littérature française

L'affaire Myriam Sakhri

07/2022

Littérature française

Alteregotte

11/2021

Thrillers

La cinquième règle

11/2021

Romans historiques

Les Vacances

10/2022

Policiers

La septième face du dé

11/2013

Littérature érotique et sentim

Hors sexe

04/2012

Philosophie

Pascal

11/2000

Théâtre

Théâtre choisi. Tome 7, Tragédies sanglantes

06/2018

Littérature française

Dans les méandres de la Creuse

01/2019

Autres collections (6 à 9 ans)

Les Vacances

04/2021

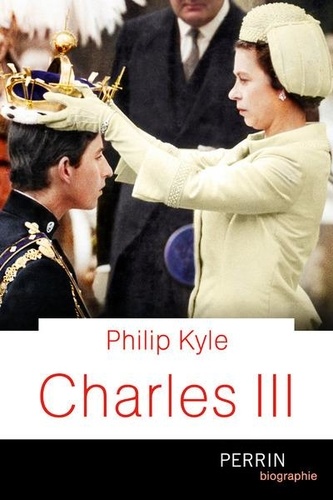

Royaume-Uni

Charles III

10/2022

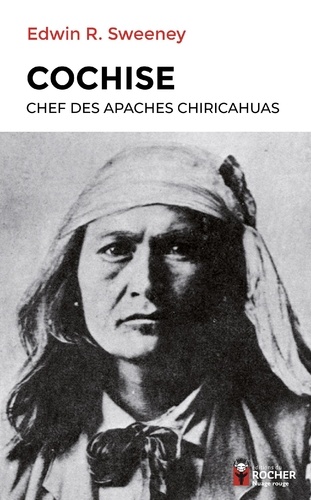

Indiens

Cochise, chef des Apaches chiricahuas

04/2023

Littérature française

Ravissement

Littérature française

Le Crime de Lord Arthur Savile. Une nouvelle de Oscar Wilde

02/2023

Littérature anglo-saxonne

Les Ailes de la colombe

11/2020

Russie

Staline et le peuple. Pourquoi il n'y a pas eu de révolte

02/2022

Rock

Ferry, Eno, Roxy. Le Rock BCBG

01/2023

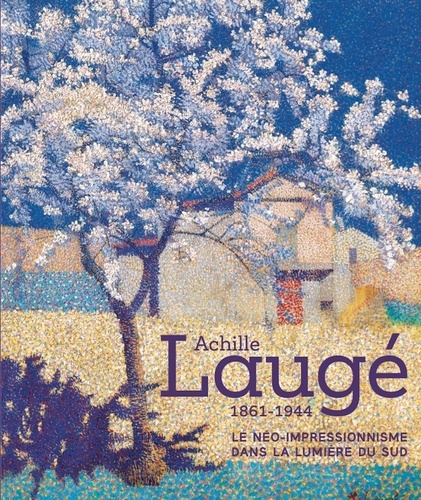

Impressionnisme

Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud

06/2022

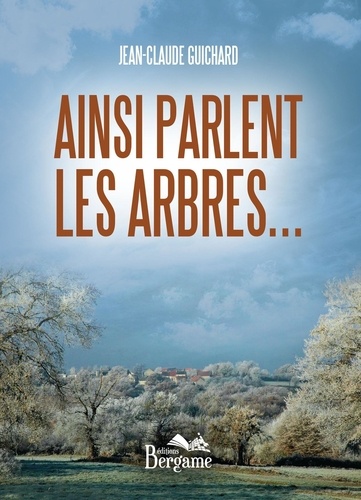

Limousin

Ainsi parlent les arbres...

08/2021

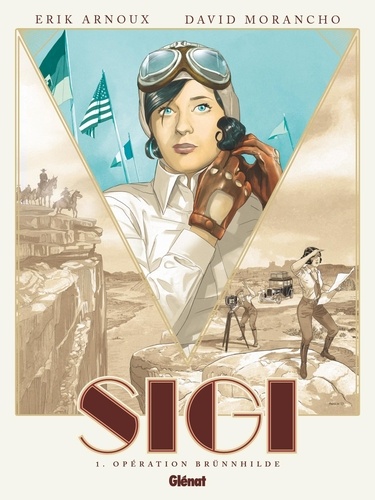

Historique

Sigi. Tome 1

08/2023

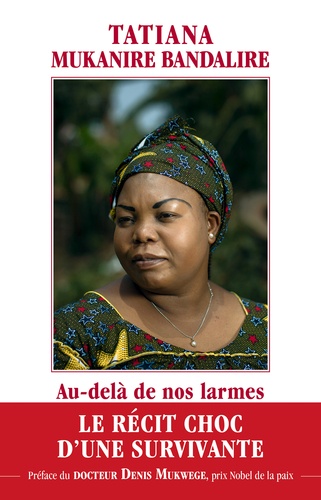

Violence

Au-delà de nos larmes

11/2021

Romance et érotique LGBT

Lacuna

12/2023

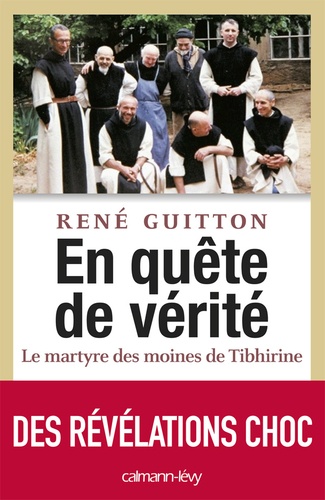

Religion

En quête de vérité. Le martyre des moines de Tibhirine

03/2011