Morten Hesseldahl

Extraits

Droit

Pour une refonte du droit des peines. Quels changements si les préconisations de la Commission Cotte étaient suivies ?

10/2016

Littérature étrangère

Cette putain si distinguée

01/2018

Poésie

Poèmes et chansons

09/2016

Littérature française

Et soudain tout s'éteint

03/2022

Romans noirs

La deuxième femme

01/2020

Indépendants

Un beau voyage

04/2021

Mystique

Autobiographie

02/2021

Littérature française

Les deux orphelines. Tome 2

02/2023

Littérature française

Il faut beaucoup aimer les gens

05/2023

Celtisme, druidisme

Keltoï. Les légendes des premiers celtes

Ainsi beaucoup d'européens sans le savoir possèdent dans leur capital génétique, une goutte de sang celte. L'âme celte est une Déesse libre, une guerrière invincible et immortelle qui vit en harmonie avec les Esprits de la Nature. On l'a cru morte à jamais, cependant elle renaît toujours. Resplendissante, elle émerge de la forêt primordiale, souveraine toujours jeune, couronnée de feuilles de chêne et de fleurs sauvages.

Grâce aux bardes qui ont sauvé de l'oubli ces trésors sublimes, les légendes des Celtes traversent les siècles. Elles nous emmènent au-delà des terres connues, à la source où naissent les rêves qui enfantent les rivières et les montagnes. Aux confins des océans, elles racontent le voyage de Bran abordant l'île des Fées où vieillesse et maladie n'existent plus. L'histoire de Taliesin, le prince des bardes, avec la harpe magique des dieux et celle non moins merveilleuse de Merlin, le plus grand des enchanteurs, tandis qu'une princesse et un prince deviennent par amour deux cygnes majestueux qui s'envolent pour l'éternité.

La déesse, la reine et la femme y ont la part belle. Neuf fées veillent sur le " Chaudron d'Abondance " en Avalon, où bouillonne le mystère sacré de la vie éternelle, quête de toutes les aventures extraordinaires des héros et des sages. Enfin les druides nous y révèlent la sagesse qui brille au plus profond des êtres, tout comme la perle rare, cachée au fond de l'océan. Ces légendes nous rappellent la magie et la beauté de la vie, miroir de notre propre beauté, si l'on sait y regarder.

05/2021

Littérature française

Guillaume Musso Coffret en 3 volumes : Et après... ; Seras-tu là ? ; Sauve-moi

11/2007

BD tout public

Legio patria nostra Tome 1 : Le tambour

10/2019

Littérature française

Le calice des secrets

01/2017

Pléiades

Oeuvres. Tome 3, Moby Dick, Pierre ou les Ambiguïtés

09/2006

Critique littéraire

Protée en trompe-l'oeil. Genèse et survivances d'un mythe, d'Homère à Bouchardon

01/2010

questions militaires

Le Führer et le Duce. Volume 1, De la fascination unilatérale au Pacte d'Acier et à l'entrée en guerre. 1919-1940

02/2021

Sociologie

Universalisme

02/2022

Manifestes extrémistes

Socialisme fasciste

09/2021

Ethnologie et anthropologie

VIH/sida : l'épidémie n'est pas finie

11/2021

Monographies

Les couleurs de Nadia

08/2021

Poches Littérature internation

Les Chiens du rideau de fer

11/2014

Romans historiques

Les enfants de la Patrie Tome 4 : Sur le Chemin des Dames

09/2002

Musique, danse

Anton von Webern

10/2007

Sociologie

Le sexe en solitaire. Contribution à l'Histoire culturelle de la sexualité

04/2005

Littérature étrangère

S

04/1991

Poches Littérature internation

Hors-la-loi. La douce empoisonneuse ; La forêt des renards perdus ; Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison

10/2015

Criminalité

Autopsies. Chroniques d'un médecin légiste

Thèmes photo

CARÈNES, ACTE II

10/2022

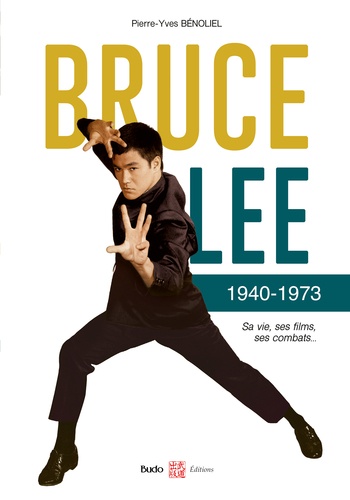

Arts martiaux

Bruce Lee 1940-1973. Sa vie, ses films, ses combats

03/2024

Médecine légale

Autopsies. Chroniques d'un médecin légiste

05/2023