Commissaire Krim

Extraits

Divers

La Bande dessinée en France à la Belle Epoque. 1880-1914

10/2022

Romans policiers

Les chats noirs de la Table Ronde

06/2022

Communication - Médias

Hot, Cool & Vicious. Genre, race et sexualité dans le rap états-unien

02/2021

Littérature francophone

Il faut revenir

09/2023

Ethnologie et anthropologie

L'identité culturelle itón. Essai anthropo-philosophique sur le groupe Etón - Manguissa - Batsenga

07/2021

Acteurs

Gérard Depardieu à nu

04/2022

Policier-Espionnage

Les aventures de Blake et Mortimer Tome 12 : Les trois formules du professeur Sato. Tome 2, Mortimer contre Mortimer

10/2014

Autres troubles du comportemen

Symptôme et subjectivité

01/2022

CD K7 Littérature

Une brève libération

08/2022

Histoire de France

La France en guerre

01/2014

Histoire de France

Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814)

11/2012

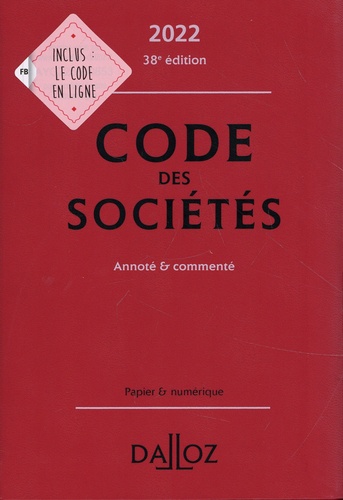

Droit

Code des sociétés. Annoté et commenté, Edition 2023

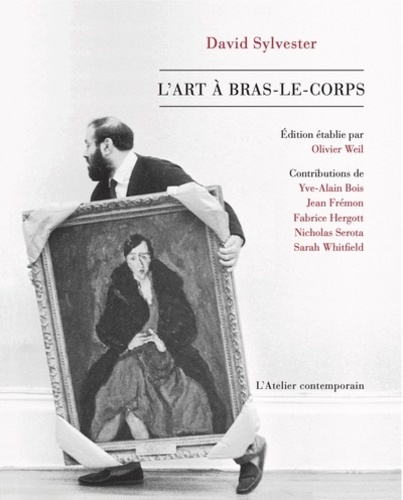

Ecrits sur l'art

L'art à bras-le-corps. Parcours dans l'art du XXe siècle

06/2021

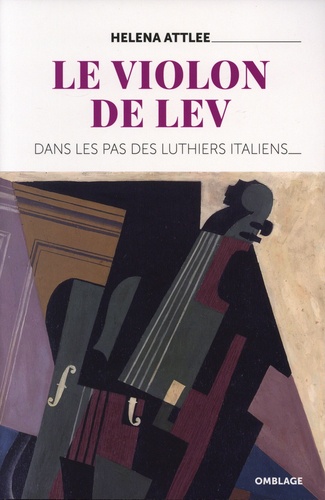

Instruments de musique

Le violon de Lev. Dans les pas des luthiers italiens

07/2023

Droit des sociétés

Code des sociétés. Annoté et commenté, Edition 2022

09/2021

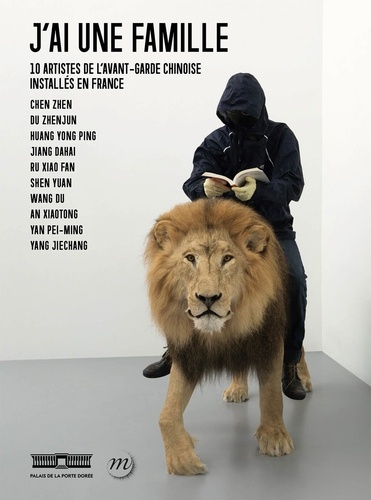

Ecrits sur l'art

J'ai une famille. 10 artistes de l'avant-garde chinoise installés en France

10/2023

Photographie

Living Colors

01/2012

Histoire internationale

Cronstadt

10/2005

Policiers

Spy Tome 6 : Feu nucléaire à Indian Point

Littérature française

Le mariage de plaisir

02/2016

Policiers

L'enfant dormira bientôt

Histoire de France

Ces juifs de France qui ont collaboré

09/2010

Sciences historiques

De la Lorraine allemande à la Moselle française. Le retour à la France 1918-1919

06/2018

Littérature française

L'origine du monde. Pour une ultime histoire de l'art à propos du " cas Bergamme "

08/2000

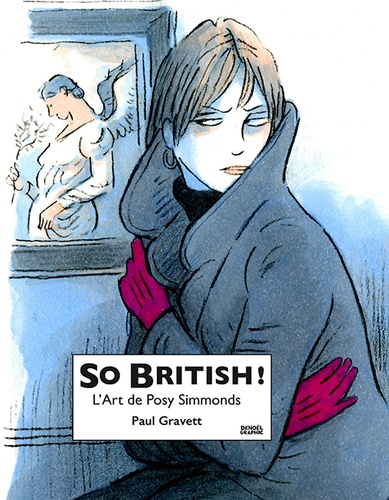

BD tout public

So british. L'art de Posy Simmonds

04/2019

Beaux arts

Patrimoine, sources et paradoxes de l'identité

06/2011

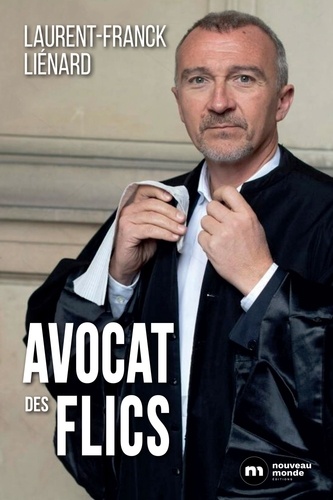

Criminalité

Avocat des flics

02/2022

Monographies

Molinier Rose Saumon

06/2023

Romans policiers

Morts au Salève Tome 1 : La malédiction

09/2023

Romans historiques (poches)

De colère et d'ennui. Paris, chronique de 1832

03/2018