festival Formula Bula

Extraits

Photographie

Architectures de terre dans l'Ouest africain. Bleu à l'ombre, ocre au soleil

04/2016

Religions orientales

Les maîtres du karma

04/2022

Histoire des femmes

Artisanes de la paix. La lutte mondiale pour les droits des femmes après la Grande Guerre

03/2022

Histoire de la philosophie des

Le monde de la science. Les lois fondamentales de la physique

04/2022

Littérature française

L'heure légale et les fuseaux horaires

12/2021

Sciences politiques

Qui veut risquer sa vie la sauvera. Mémoires

09/2020

Economie

Le monde à l'horizon 2050. Forum des Futurs, Futuroscope, 17-18 novembre 2016

05/2017

Rallyes et courses

Les Martin, quelle famille !. Triplé historique aux 24h de Spa et autres souvenirs automobiles

06/2024

Art mural, graffitis, tags

Affiches cubaines. Révolution et cinéma, 1959-2019

03/2023

Photographie

Un amour photographique. Hans Guilbert : Hans Georg Berger

11/2019

Manga

Vie de Mizuki Tome 1 : L'enfant

10/2012

Littérature hébraïque

Au pays des mensonges

06/2022

Monographies

Matthieu Laurette. Une monographie dérivée (1993-2023), Edition bilingue français-anglais

12/2023

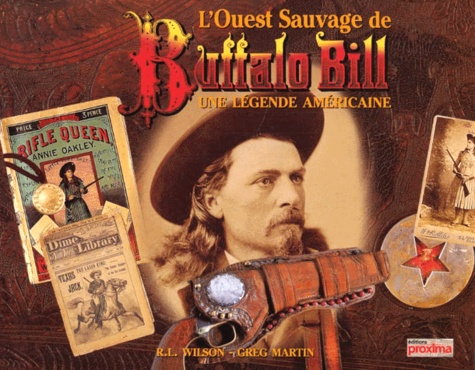

Histoire internationale

L'OUEST SAUVAGE DE BUFFALO BILL. Une légende américaine

11/1999

Pléiades

Oeuvres. Tome 2, Humain, trop humain ; Aurore ; Le Gai Savoir

03/2019

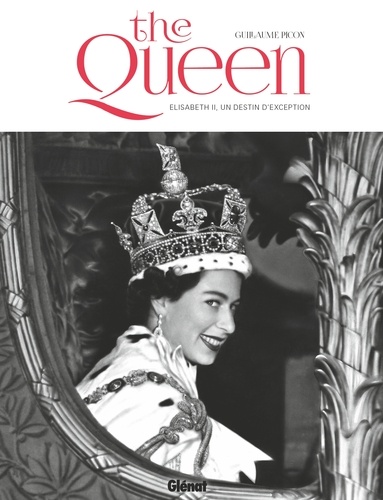

Histoire internationale

The Queen. Elisabeth II, un destin d'exception

05/2019

Economie

Au coeur de la coopération internationale. Trajectoires d'un praticien

03/2013

Aquitaine

Le Festin Hors-série : Les Landes en 101 sites et monuments

06/2023

Historiens

De la guerre

12/2022

Littérature française (poches)

Histoire véritable et autres fictions

01/2012

Philosophie

Aby Warburg ou la tentation du regard

04/2014

Littérature française

Un long voyage ou l'empreinte d'une vie Tome 17 : Succès comique au Grand-Guignol

01/2019

Littérature française

Oeuvres complètes. Suivies de Doctrine de Tertullien

03/2017

Arendt

Arendt en 60 minutes

01/2023

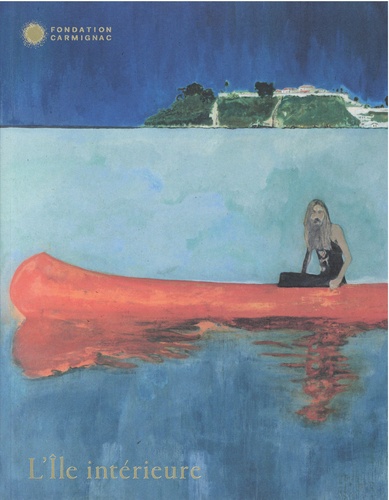

Monographies

L' Île intérieure

07/2023

Hydraulique

Hydraulique pour l'ingénieur généraliste

L'ouvrage présente les principaux concepts utiles pour comprendre, décrire et calculer les phénomènes les plus courants rencontrés dans les applications pratiques faisant intervenir l'hydraulique. Le premier chapitre est un rappel d'hydrostatique qui débouche sur la notion de travail fourni par une presse hydraulique. Le passage à la puissance d'une centrale hydroélectrique en régime stationnaire met en évidence la notion de pertes de charge qui est au coeur de l'ouvrage.

Le chapitre 2 définit la charge hydraulique pour les écoulements souterrains, en charge ou à surface libre. La loi de Darcy pour les écoulements dans des milieux poreux est illustrée par quelques exemples. Le chapitre 3 relie les pertes de charge au frottement sur les parois. Le coefficient de frottement est présenté à l'aide d'une analyse dimensionnelle. Sa détermination à l'aide du diagramme de Moody est illustrée à l'aide d'exemples concrets.

Le chapitre 4 traite de l'hydraulique en charge à l'aide des formules de Colebrook ou de Hazen-Williams. Le chapitre 5 traite de l'hydraulique à surface libre à l'aide de la formule de Manning-Strickler, présentée à partir des régimes rugueux du diagramme de Moody. Les notions de nombre de Froude, de hauteurs critique ou normale, de régime fluvial ou torrentiel et de courbes de remous y sont présentées.

Les régimes instationnaires sont abordés au chapitre 6 sous l'angle des petites intumescences pour les écoulements à surface libre et des coups de béliers pour les écoulements en charge. Le dernier chapitre ouvre vers des sujets comme les lois de débits à travers des orifices et des déversoirs ou la détermination du point de fonctionnement d'un réseau hydraulique alimenté par une pompe. Ces notions sont illustrées à l'aide d'une maquette hydraulique conçue pour cet ouvrage.

Olivier Thual est professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Ses travaux de recherche portent sur la mécanique des fluides géophysiques. Il enseigne la mécanique des fluides et l'hydraulique à l'ENSEEIHT.

03/2024

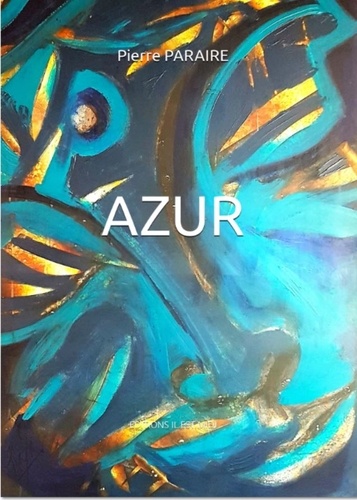

Monographies

Azur

05/2022

Monographies

Azur. Edition de luxe

05/2022

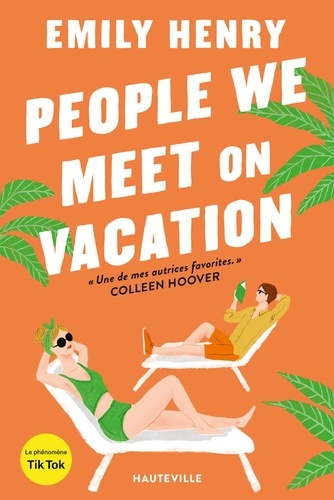

Comédie romantique et humorist

People we meet on vacation

06/2024

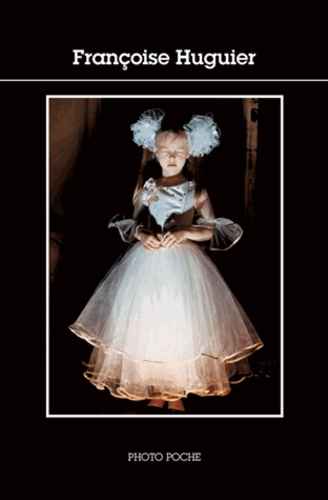

Photographie

Françoise Huguier

10/2012