Marius Jauffret Fumoir

Extraits

Multi-matières

Tout le programme Moyenne section. Edition 2023

05/2023

Histoire du cinéma

Objectif mer. L'océan filmé

12/2023

Histoire des Etats-Unis (1776

San Francisco. Ses origines et son développement

06/2022

Théâtre

Théâtre

01/2012

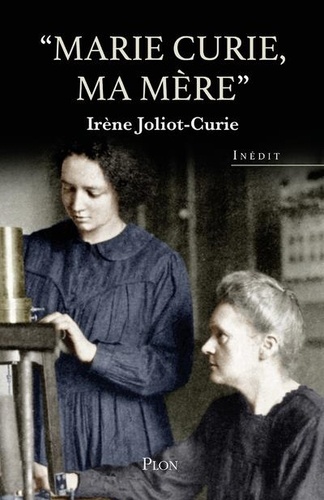

Littérature française

Marie Curie, ma mère

03/2022

Criminalité

Griselda Blanco

09/2023

Littérature étrangère

Parlez-moi d'Anne Frank

03/2013

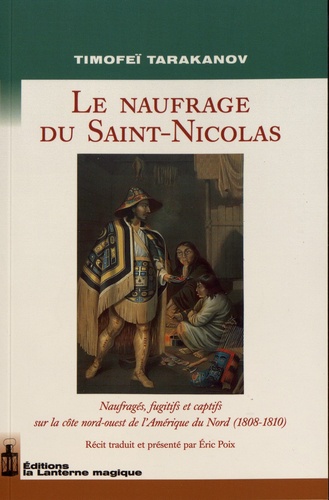

Histoire internationale

Le naufrage du Saint-Nicolas. Naufragés, fugitifs et captifs sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord (1808-1810)

05/2020

Littérature érotique et sentim

Demande à la maîtresse. Romance contemporaine

11/2019

Littérature française

Jerada, ce lieu

09/2017

Histoire ancienne

Les nouvelles de l'archéologie N° 156, juin 2019 : Estrans, l'archéologie entre terre et mer

09/2019

Critique littéraire

Protée en trompe-l'oeil. Genèse et survivances d'un mythe, d'Homère à Bouchardon

01/2010

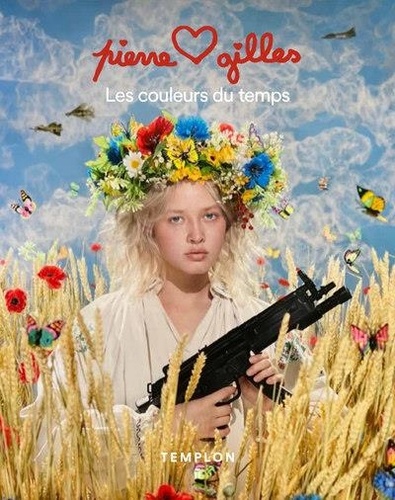

XVIIe - XVIIIe siècle

Pierre et Gilles. Les couleurs du temps

12/2022

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Littérature française

Le livre de la pitié et de la mort. Un ouvrage sensible et émouvant de Pierre Loti pour évoquer le deuil et le souvenir des êtres chers

11/2022

Empire colonial

Trois journées de guerre en Annam

04/2014

Mer

Golden Globe. Une épopée solitaire autour du monde

03/2018

Biologie et physiologie végéta

Graines voyageuses sur les trois océans. Atlantique, océan Indien et Pacifique

03/2021

Proche-Orient

L'empire perse, les Grecs et le politique

03/2022

Littérature française

La Reine Margot - Tome II. Un roman historique d'Alexandre Dumas

01/2023

Provence, Alpes, Côte d'Azur

Balades curieuses dans les calanques. L'écoguide

03/2022

Civilisations pré-colombiennes

L'agonie du Dieu-Soleil

04/2021

Romans historiques

Les eaux de la colère

05/2021

Couple, famille

Ils ont osé les méthodes naturelles ! Une écologie de la sexualité pour un amour durable

10/2015

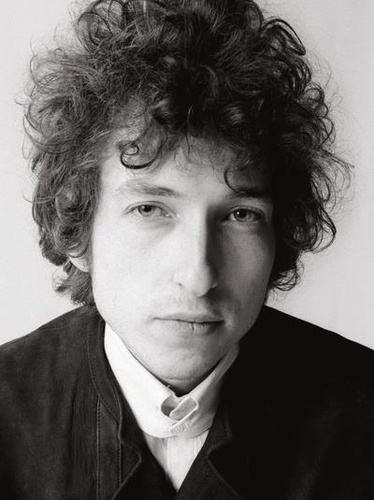

Rock

Bob Dylan. Mixing up the Medicine

10/2023

Sciences historiques

La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles

02/2011

Roman d'amour, roman sentiment

Objectif : saboter le mariage (et choper le témoin !)

06/2023

Histoire internationale

Le Sahara marocain. L'espace et le temps

11/2019

Critique littéraire

Aragon, un destin français. II. L'Atlantide (1939-1982)

03/2013

Histoire et Philosophiesophie

La chimie et la mer. Ensemble au service de l'homme

08/2009