Illusion Promue

Extraits

Poésie

Spoèmes. Le sport, la vie, la poésie

06/2023

BD tout public

Jade 606U : Le petit théâtre d'Angoulême

01/2010

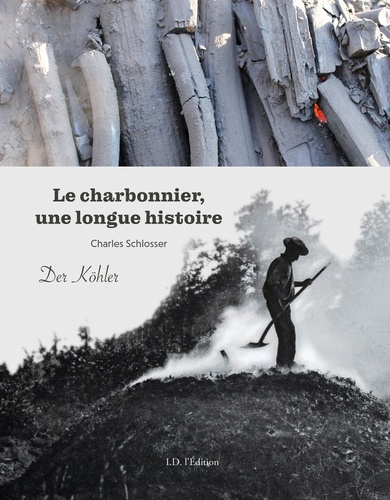

Industrie et techniques

Le charbonnier, une longue histoire

10/2021

Pléiades

A la recherche du temps perdu. Tome 2

03/1988

Littérature française

Les ombres de l'Huis Prunelle Tome 2 : La Brileuse

03/2014

Théâtre

Théâtre choisi. Tome 7, Tragédies sanglantes

06/2018

Psychologie, psychanalyse

Sigmund Freud Benedictus de Spinoza. Correspondance (1676-1938)

03/2016

12 ans et +

Les étoiles ensevelies

02/2017

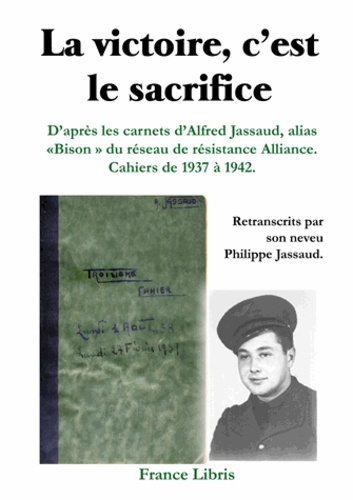

Histoire de France

La victoire, c'est le sacrifice

04/2015

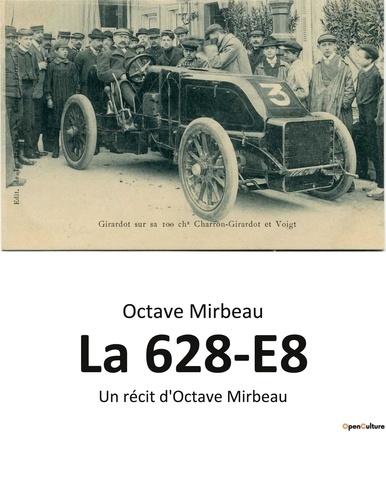

Littérature française

La 628-E8. Un récit d'Octave Mirbeau

01/2023

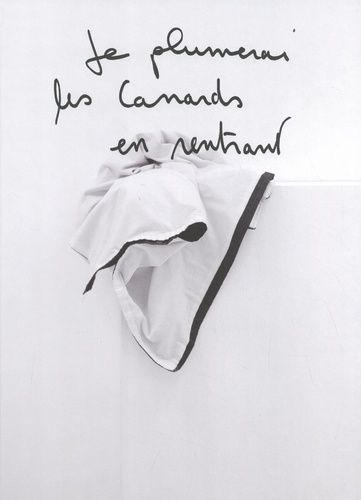

Photographes

Je plumerai les canards en rentrant

04/2022

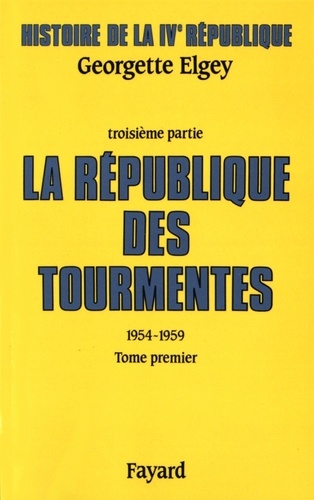

Histoire de France

Histoire de la IVe République. Tome 3, La République des tourmentes (1954-1959) Tome 1, Métamorphoses et mutations

11/1992

Littérature française

Le jeu continue après ta mort

03/2019

Beaux arts

La Sauvegarde de l'art français. Aide aux églises rurales, Edition 2019

09/2019

Décoration

Nacres de lumière. Histoire et illustration de l’art du coquillage

05/2019

Philosophie

L'Europe et la Profondeur. Tome 4, Le Voyage des morts

03/2011

Accompagnement des malades

Apprendre à mourir. 0

03/2023

Littérature française

L'espèce humaine et autres écrits des camps

10/2021

Monographies

Azur

05/2022

Monographies

Azur. Edition de luxe

05/2022

Poches Littérature internation

Quand plus rien n'aura d'importance

01/2012

Grec ancien - Littérature

Oeuvres complètes

09/2023

Sociologie

Revue du MAUSS N° 61 : En commun ! Eloge des institutions partagées

05/2023

Littérature étrangère

La pulpe

02/1989

Histoire internationale

Le fil de nos vies brisées

02/2019

Littérature française

Les cités charnelles. Ou l'histoire de Roger de Montbrun

11/1961

Histoire de France

Le Roman de la DURBELIERE t 3 & t 4. Eleuthéria et Thanatos La Liberté ou la Mort

11/2019

Littérature française

COMPLAINTE MANDINGUE. Journal 1960-1962

05/1999

Sciences politiques

Horacio Prieto, mon père

01/2013

Musique, danse

Les chemins du baroque dans le nouveaumonde. De la Terre de Feu à l'embouchure du Saint-Laurent

11/1996