Municipales. Banlieue naufragée

Extraits

Littérature française

Boza !

02/2020

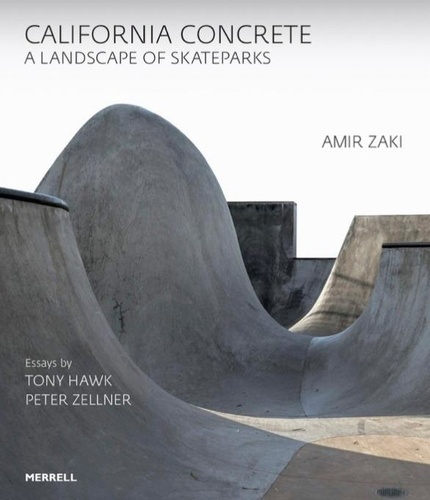

Beaux arts

California concrete: a landscape of skateparks

09/2019

Actualité et médias

Steve Bannon. L'homme qui voulait le chaos

09/2020

Géopolitique

Jours gris et nuages d'acier sur l'Ukraine

02/2023

Religion

Les cathos. Enquête au coeur de la première religion de France

02/2017

Lecture 6-9 ans

La scène aux ados. Tome 3

11/2019

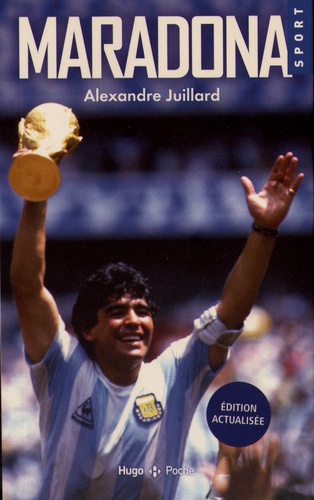

Football

Maradona. Edition actualisée

11/2021

Littérature française

Allo dodo ?

05/2023

Littérature française

Comment trouver l'amour à cinquante ans quand on est parisienne (et autres questions capitales)

01/2013

Jardinage

L'humeur paysagère

01/2015

Littérature française

Le Grain de beauté

07/2016

Littérature française (poches)

Pense à demain

01/2012

Religion

Moses Mendelssohn. La naissance du judaïsme moderne

05/2004

Critique littéraire

Raymond Radiguet

09/2002

Littérature française

Le souffle des hommes

02/2023

Poésie

Les centaures & autres poèmes

03/2024

Littérature française

Richie

04/2015

Psychologie, psychanalyse

Manuel à l'usage de ceux qui veulent réussir leur [anti oedipe

03/2006

Littérature arabe

Des choses qui arrivent

10/2023

Faits de société

Rendez-nous la France !

09/2020

Histoire de France

De la Ve République au néoféodalisme

09/2011

Psychologie, psychanalyse

Violences et souffrances à l'adolescence. Psychopathologie, psychanalyse et anthropologie culturelle

06/2001

Sociologie

Le mal de Paris

01/2014

Pédagogie

Je veux faire battre le coeur de l'école

09/2015

Psychologie, psychanalyse

Sans père et sans parole. La place du père dans l'équilibre de l'enfant

04/1999

Sciences politiques

Terreur et martyre. Relever le défi de civilisation

03/2008

Histoire de France

François Mitterrand, les années d'alternance. 1984-1986 / 1986-1988

01/2019

Actualité politique France

Lettre à mes frères musulmans

05/2021

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Poésie

Le Printemps et le reste

06/2021