Didier Decoin

Extraits

Beaux arts

Le vent se lève

06/2020

Philosophie

Albert Londres, Terminus Gardafui. Dernière enquête, dernier voyage

04/2012

Beaux arts

Surréalismus N° 7, hiver/printemps 2021 : Le surréalisme aux USA

12/2020

Sports

Les très sales gosses. Ces champions au-dessus des lois

06/2016

Economie

Le triomphe de l'injustice. Richesse, évasion fiscale et démocratie

02/2020

Littérature française

La jouissance ordinaire

05/2020

Sciences politiques

1919 L'internationale communiste. 100 ans, 100 militants du parti mondial

11/2019

Histoire de France

Le dernier Chirac

10/2019

Sociologie

Vulnérables ou dangereux ? Une anthropologie du souci des adolescents difficiles

08/2019

Psychologie, psychanalyse

La psychanalyse à l'épreuve de la guerre

01/2015

Histoire de France

Le luxe, les Lumières et la Révolution

11/2014

Littérature étrangère

Autoportrait au piano russe

10/2019

Histoire internationale

La Chine en partage. Ding Zuoshao - Auguste Viatte : une amitié intellectuelle au XXe siècle

05/2018

Littérature étrangère

Le goût de la pluie. Nouvelles et prose de circonstance

10/2011

Policiers

La femme de Robbie

01/2011

Littérature étrangère

Paula

01/1995

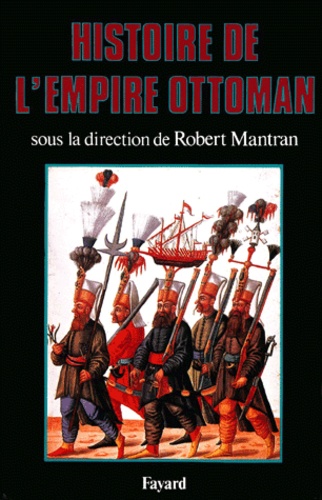

Histoire internationale

Histoire de l'Empire ottoman

12/1989

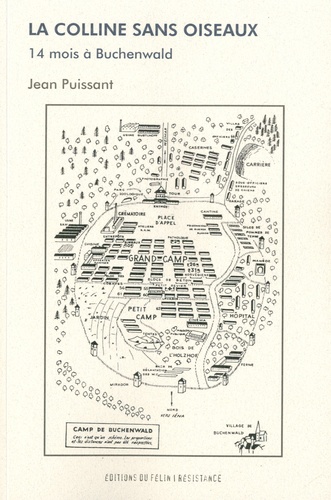

Histoire de France

La colline sans oiseaux. 14 mois à Buchenwald

10/2017

Judaïsme

Le Talmud Steinsaltz T20 - Sota

02/2023

Policiers

L'ombre de Gray Mountain

03/2015

Littérature française

MARIE DU FOND DU COEUR TOME 1 : UNE ENFANCE CORREZIENNE ENTRE 1930 ET 1950

03/2000

Autres

L'abolition de l'âme

03/2023

Critique

Un an de lecture. Voyage autour des livres

06/2021

Autres

Hospitalité. Tome 1, Séminaire (1995-1996)

11/2021

Philosophie

La raison

01/2005

Ouvrages généraux

Guerville, histoire de la verrerie de Grande Vallée

05/2023

Empire colonial

Les îles à sucre. De la colonisation à la mondialisation

10/2021

Sciences politiques

Le deuil du pouvoir. Les cent dernier jours à l'Elysée

01/2017

Histoire des idées politiques

De l'identité et la transmission...à l'idéologie. Ils ont fait la France, elle se défait sans eux

05/2023

Rock

Steely Dan

07/2022