Régis Giard

Extraits

Monographies

La couleur crue

07/2021

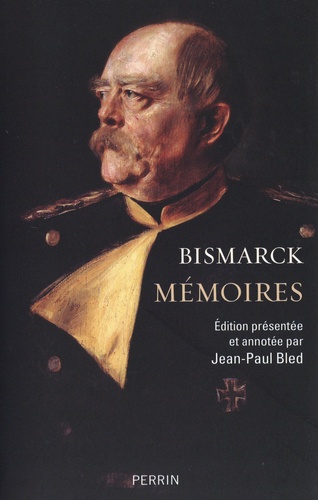

Allemagne

Mémoires

01/2021

Vie religieuse

Prêtre-ouvrier à Renault Billancourt. L'itinéraire de Daniel Bonnechère

10/2021

Autres

Pistes N° 1/2021 : Ethique, politique, philosophie des techniques

09/2021

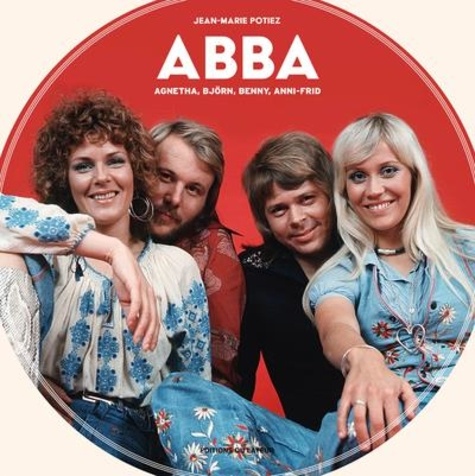

Variété internationale

ABBA. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid

06/2021

Thèmes photo

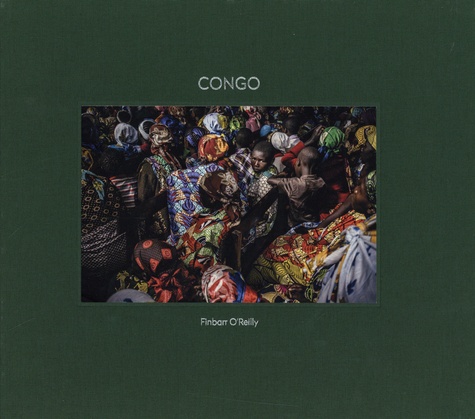

Congo. Une lutte sublime, Edition bilingue français-anglais

06/2022

Thèmes photo

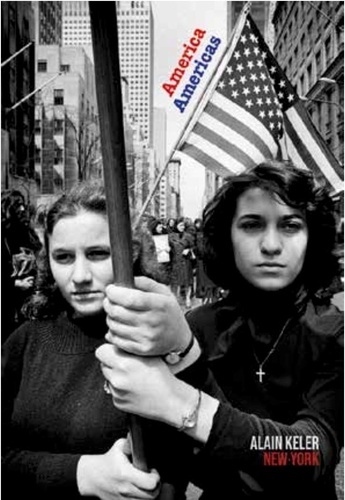

America Americas

11/2021

Musique, danse

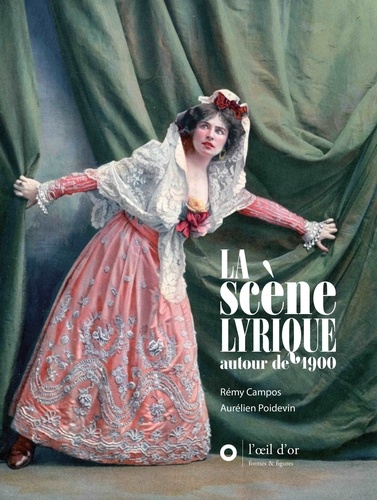

La Scène lyrique autour de 1900. Avec 2 CD audio

02/2012

Romans historiques

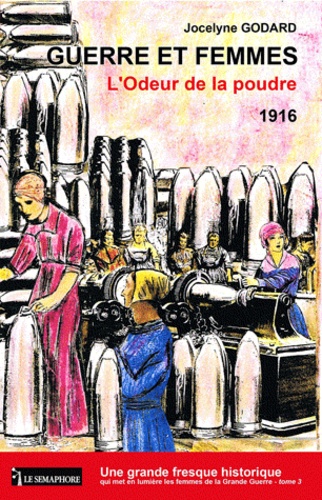

Guerre et femmes Tome 3 : L'odeur de la poudre (1916)

04/2012

Religion

Un islam confrérique au Burkina Faso. Actualité et mémoire d'une branche de la Tijâniyya

12/2012

Histoire internationale

Mugabe, Robert Gabriel, "souillure" or not "souillure" ?

04/2010

Décoration

Napoléon. La Maison de l'Empereur

01/2018

Histoire de France

L'Aigle et la Synagogue. Napoléon, les Juifs et l'Etat

01/2007

Droit

Droit et pratique de l'adoption

10/2013

Droit

BIBLIOTHEQUE DE DROIT PRIVE. Tome 301, L'acquisition internationale de société

06/1998

Ethnologie

Je suis née sous une bonne étoile... Ma vie de femme tsigane en Slovaquie

05/2000

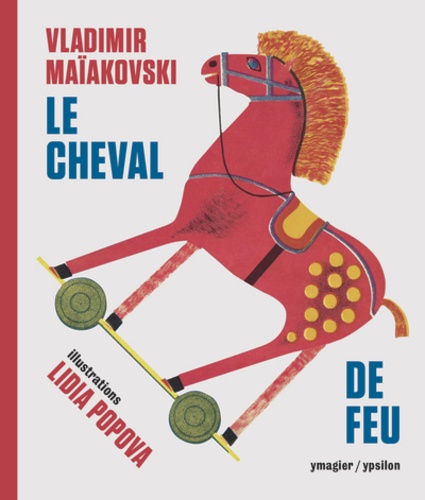

Livres 3 ans et +

Le cheval de feu

11/2019

Beaux arts

Isidore Isou

02/2019

Littérature française

Point cardinal

08/2017

Religion

Le sacrement de mariage

10/2015

Antiquité

Sous Tiberius Claudius Nero à Rome. Intrigues, peur et paix

Spécialiste de l'Antiquité, Pascal Houmard offre en partage dans ce nouvel ouvrage sa passion érudite d'une période qu'il maîtrise à la lumière des plus récentes découvertes littéraires et archéologiques, fortement documentées. Il s'agit d'un texte de recherche présenté comme un roman pour le rendre attractif et osons-le dire, irrésistible. Tout se passe sous l'empire du terrible et froid Tibère qui se fera supplier par les Sénateurs pour accéder au pouvoir et veillera la Pax Romana d'une main de fer. Une histoire vraie à peine floutée. Fils adoptif d'Auguste et oncle de César, Tibère a été le deuxième empereur de Rome mais n'en porta pas le titre. Le Sénat lui a remis les pleins pouvoirs. Il en usera d'une main de fer et veillera à la Pax Romana dans la terreur. Suétone et Tacite le considéreront comme un mauvais empereur. Les historiens modernes considèrent Tibère comme un fin stratège politique, rusé et prudent, autant que cruel comme le sera son successeur Caligula. L'auteur nous plonge dans la réalité historique vivante des entourages de Tibère et donc dans les intrigues privées ou d'Etat. On y retrouve notamment un certain Macro, futur préfet qui intrigue, mais aussi qui furent véritablement Drusilla, Agrippine, et le Chevalier Titius Sabinus. Cet ouvrage inédit met à plat les fausses vérités, et souligne la Rome explosive qu'Auguste laissera. L'auteur déjoue les idées préconçues, démêle l'écheveau des confusions et dépeint la Rome de Tibère sans concession, Rome que Germanicus a failli diriger. On y découvre en outre le rôle occulté de certains puissants esclaves. Titulaire d'un master en Lettres de l'université de Lausanne, Pascal Houmard enseigne l'Histoire, la langue française et les langues anciennes en Suisse romande. Il vit dans le Chablais. Auteur de plusieurs ouvrages historiques ou romancés, dont "la Naples antique et ses institutions" ou encore notamment la trilogie "Les Enquêtes de Crystal" . Il a reçu le second prix Concours International Littéraire des Arts et Lettres de France 2017 pour son livre "A Troie on y va" . L'auteur se révèle d'une précision horlogique et d'une pertinence qui donne à penser à la Rome antique sous un jour nouveau.

03/2023

Guerre d'Algérie

Les souffrances secrètes des français d'Algérie

03/2022

Connaissance de soi

Comment je suis arrivé jusqu'à moi

09/2022

Histoire militaire

Guerres mondiales et conflits contemporains N° 287, 2022 : La pacification. Une autre forme de guerre ?

09/2022

Algérie

Le coup d'éclat en Algérie. De la naissance du FIS aux législatives avortées de 1991

03/2023

Géopolitique

Le monde en 2040 vu par la CIA

04/2021

Troisième République

1871-2021 La Commune de Paris. 150 ans - Les militants du Conseil de la Commune

04/2021

Droit communautaire

Procédure en manquement d'Etat et protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne

04/2021

Evolution

L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Précédé de L'origine de la sympathie

05/2021

Littérature française

Ma soeur aux yeux d'Asie

02/1982