Ernesto Leite

Extraits

Photographes

Dans l'infini des songes

03/2024

Collection Terre humaine

De la pierre à l'âme. La prescience sauvage

10/2023

Cadres de santé

Les infirmières chercheuses. Quelle place dans les organisations de santé ?

04/2024

Bibliothéconomie

La Bibliothèque nationale du Congo. Une institution à part entière (In 1035 jours de marche au coeur de la Bibliothèque nationale du Congo)

02/2021

Cinéma

Zoom arrière N° 1/2019 : Les films de Brian de Palma

04/2019

Romance et érotique LGBT

Page & Sommers Tome 1 : Un village si tranquille

01/2023

Religion

Marcel Lefèbvre, les années jeunesse

01/2018

Littérature française

Je hais mon chien

10/2023

Littérature française

14 - 2 juillet 2019. Une certaine hypocrisie française

05/2023

Linguistique

Langue

05/2021

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Département des crimes vampiriques Tome 1 : Comment vexer un vampire

10/2021

Policiers

Le silence des vivants

10/2013

Histoire internationale

John Ninet. 1815-1895, Un disciple de Rousseau au pays des fellahs

01/2010

Histoire internationale

Histoire de Fribourg. Coffret 3 tomes

04/2018

Histoire de France

Les grandes heures du général Pétain

10/2018

Romans, témoignages & Co

Gamer Duo. T1 et T2

04/2022

Football

Ghetto football club

04/2023

Sciences et inventions

La grande aventure de l'évolution

05/2023

Travail social

Le peuple d’ici-bas. Christine Brisset, une femme ordinaire

10/2022

Opéra

Histoire de l'Opéra français. De la Belle Epoque au monde globalisé

05/2022

Sciences historiques

Livre d'or de la Haute-Loire durant la Grande Guerre. Volume 1

09/2014

Régionalisme

Les châteaux historiques du Roannais. Volume 2

12/2012

Critique littéraire

Transfuge N° 119

04/2018

Esotérisme

Livre jaune nº9. Les familles satanistes

04/2019

Philosophie

Qu'est-il arrivé à la beauté ?

03/2019

Monographies

Voir mourir Valentine

02/2023

Sciences historiques

La Légion étrangère. 1831-1962

05/1994

Photographie

Abstract

09/2021

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

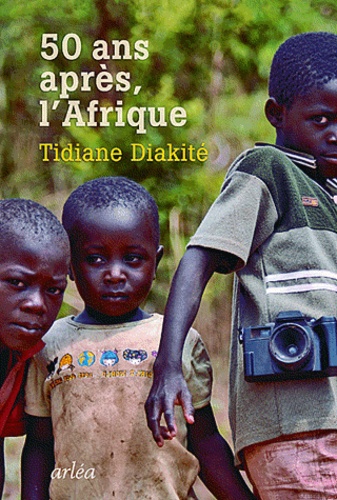

Actualité et médias

Cinquante après, l'Afrique

03/2011