Mamadou Lamine Niang

Extraits

Poésie

Poésie spatiale. Une anthologie

11/2012

Sciences politiques

Les manipulations de l'information. Un défi pour nos démocraties

08/2019

Sciences politiques

Le capitalisme, cancer de l'humanité. Une économie inhumaine et meurtrière, une société malade, la vie sur Terre en péril

11/2015

Art mural, graffitis, tags

Affiches cubaines. Révolution et cinéma, 1959-2019

03/2023

Littérature étrangère

Fille de l'air

04/2017

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

sociologie du genre

Les leurres postmodernes contre la réalité sociale des femmes

10/2023

Religion

Un prêtre français au Chili. 50 ans au service du monde ouvrier

10/2012

Histoire ancienne

Histoire de la Gaule. Une confrontation culturelle, VIème siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.

04/1997

Littérature étrangère

Ada ou l'Ardeur. Chronique familiale

12/1991

Psychologie, psychanalyse

L'AME ET LE SOI. Renaissance et individuation

05/1990

Critique littéraire

Nicaragua libre - Journal témoignage

02/2014

Sciences politiques

Violence politique au Pérou 1980-2000, Sentier lumineux contre l'Etat et la société. Essai d'anthropologie politique de la violence

04/2016

Histoire internationale

Les Amériques. Du Précolombien à nos jours. Coffret en 2 volumes

11/2016

Histoire de l'Eglise

La grande histoire de la messe interdite. Réflexion sur La Messe de nos jours

02/2021

Histoire ancienne

Elevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin du Moyen Age. Deux établissements forestiers d'éleveurs en Terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-Mont, Côte d'Or)

01/2018

Art textile

Hélène Henry. Les tissus de la modernité, Edition bilingue français-anglais

08/2021

Livres 3 ans et +

Fanette et Filipin N°23 Hiver

12/2018

Littérature française

Chère brigande. Lettre à Marion du Faouët

02/2017

Littérature francophone

Back to les cévennes

09/2021

Histoire de France

Les visions de la vie de cour dans la littérature française du Moyen Age

04/1994

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 1

03/2016

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 2

03/2016

Fantasy

Celle qui devint le soleil

05/2022

discriminations, exclusion, ra

Maroc : justice climatique, urgences sociales

09/2021

Histoire de France

L’histoire d’Abraham Louis, Mirepoix-Bordeaux-Mirepoix, 1744-1829. Une généalogie.

07/2017

Décoration

Pourvu qu'on ait l'ivresse. De l'alcool à l'extase : un voyage mondial à travers les arts et les lettres

11/2015

Romans historiques

Eve

10/2016

Grèce

La chute de l'empire athénien. Tome 4, Nouvelle histoire de la guerre du Péloponnèse

04/2024

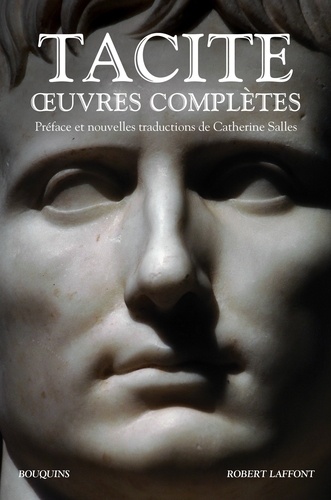

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Livre sur la vie de Julius Agricola ; De la Germanie ; Dialogue des orateurs ; Les Histoires ; Les Annales

02/2014