De lesclavage à la liberté forcée. Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle

Extraits

Traduction

Traduction et transmédialité (XIXe-XXIe siècles)

08/2021

Critique littéraire

Histoire des traductions en langue française. XXe siècle (1914-2000)

05/2019

Théâtre

Les héroïsmes de l'acteur au XIXe siècle

01/2015

Essais

Le Phototexte engagé. Une culture visuelle du militantisme au XXe siècle

09/2021

Sciences historiques

"Sois un homme !". La construction de la masculinité au XIXe siècle

03/2009

Indiens

L'autre esclavage. La véritable histoire de l'asservissement des Indiens aux Amériques

04/2021

Psychologie, psychanalyse

La liberté à pas de danse

04/2014

Histoire régionale

Construire et restaurer des églises dans le Cantal au XIXe siècle

06/2021

Musique, danse

Histoire de la musique au Moyen Age. Tome 2, XIIIe-XIVe siècle

01/1996

Ouvrages généraux et thématiqu

La France au XIXe siècle. 1814-1914, 4e édition

05/2019

Musées français

La bataille des Beaux-Arts. Art et politique à Nice au XIXe siècle

09/2021

Histoire de la peinture

Elles étaient peintres. Du XIXe au début du XXe siècle

Du début du XIXe siècle, tout juste sorti de la Révolution française, jusqu'à la violente rupture de la Première Guerre mondiale, un long siècle de création picturale s'écoule qui voit émerger, croître et se métamorphoser l'espace de production artistique de la modernité. Cet ouvrage se propose de le parcourir en compagnie d'artistes dont l'histoire de l'art a négligé les oeuvres jusqu'à une période récente : les peintres femmes.

Du phénomène inédit de féminisation du Salon officiel sous le Consulat et la Restauration à l'afflux des artistes nordiques, britanniques, russes et américaines sur la scène parisienne à l'aube du XXe siècle, des ultimes débats sur l'ancestrale hiérarchie des genres picturaux au surgissement accéléré des avant-gardes, de la multiplication des ateliers de jeunes femmes au seuil du XIXe siècle aux premières diplômées de l'École des beaux-arts au début du XXe siècle, la période déploie une scène où il nous appartient désormais de les voir et de les entendre jouer, elles aussi, leur rôle d'artiste tel qu'elles s'en emparèrent concrètement, personnellement dans et avec leur temps.

11/2022

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Allemand apprentissage

Penser les identités juives dans l'espace germanique. XIXe-XXe siècles

07/2015

Famille

La famille au XXIe siècle. Excursion vagabonde de la Roumanie à la France

03/2024

Poésie

L'amour au XXIe siècle

10/2021

Religion

L'Algérie catholique. Une histoire de l'Eglise catholique en Algérie (XIXe-XXIe siècles)

11/2018

Histoire des femmes

Histoires de prisonnières. Les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud de la France au XIXe siècle

09/2022

Littérature comparée

La Polyphonie romanesque au XXe siècle

09/2021

Histoire de France

La vie quotidienne au XIe siècle

05/2010

Critique littéraire

La littérature espagnole au XXe siècle

06/1998

Histoire des techniques

Les Mondes de l'ingénieur en Inde (XIXe-XXIe siècle)

04/2022

Sciences historiques

La société fluide. Une histoire des mobilités sociales (XVIIe-XIXe siècle)

08/2018

Histoire internationale

Histoire de Fribourg - Tome 3. Ancrages traditionnels et renouveaux (XIXe-XXe siècle)

04/2018

Sciences historiques

Femmes de pouvoir. Une histoire de l'égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXIe siècles)

03/2010

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Histoire internationale

Les Résistances africaines aux conquêtes djihadistes et françaises du XIXe siècle. Des rives du Sénégal aux pays tchadiens

05/2019

Ouvrages généraux

Le continent des ténèbres. Une histoire de l'Europe au XXe siècle

10/2021

Histoire internationale

Histoire de la pensée africaine

01/2015

Religion

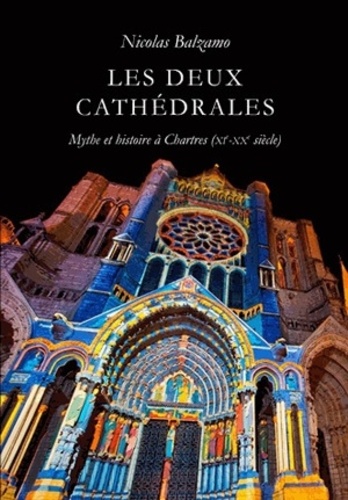

Les deux cathédrales. Mythe et histoire à Chartres (XIe-XXe siècle)

11/2012