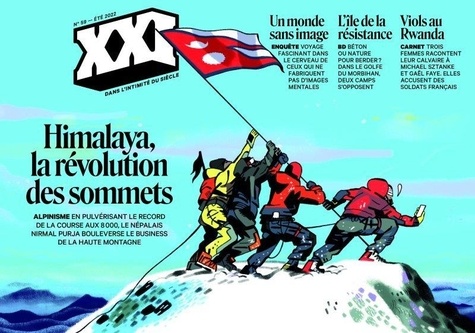

XXI N° 59, été 2022 : Himalaya, la révolution des sommets

Sujet de couverture - Nims Purja, la révolution himalayenne / François Carrel Nims Dai, de son vrai nom Nirmal Purja, est depuis 2019 le détenteur du record de vitesse de l'ascension des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète, qu'il a effectué en six mois et six jours. En 2020, avec les mêmes méthodes logistiques lourdes et toujours avec un groupe d'alpinistes exclusivement Népalais, il s'est adjugé un autre mythe convoité : la première ascension hivernale du K2 au Pakistan, dernier 8000 jamais gravi en hiver. "14 Peaks : nothing is impossible" , le documentaire sur Nims Dai diffusé mondialement par Netflix en décembre dernier a fait sensation et la version française de son best-seller Beyond Possible parait ce printemps en France. Derrière les performances physiques, logistiques et médiatiques de cet ancien Gurkha de l'armée britannique se dévoile un tournant dans l'histoire de l'himalayisme. D'abord, c'est une sorte de décolonisation que ce Népalais réalise, en se réappropriant la mythologie de ces très hautes montagnes. Les Occidentaux y ont tenu le premier rôle depuis un siècle, tandis que les Népalais étaient cantonné au rang de simples porteurs d'altitude, malgré leur rôle essentiel. Aujourd'hui les Népalais, derrière Nims Dai, retrouvent leur fierté en revendiquant le leadership. Au delà de la sphère sportive, c'est bien de business dont il s'agit : les Népalais assurent désormais eux-même une part de plus en plus importante du très lucratif marché des expéditions commerciales sur l'Everest. Nims Dai, qui a lui même créé son agence anglo-népalaise haut de gamme, entend régner sur le marché, et vise en parallèle celui des 7 Summits, les points culminants des sept continents. Ces acteurs Népalais, Sherpas pour la plupart, reprennent et amplifient cependant les travers de la course à la très haute altitude inventée par les Occidentaux : suréquipement et surfréquentation des voies classiques des sommets les plus connus, dont Everest, généralisation de l'usage de l'hélicoptère pour les approches, utilisation de plus en plus massive et précoce de l'oxygène supplémentaire, médiatisation et marketing débridés. Ce reportage sera à la fois le portrait d'un athlète et d'une personnalité exceptionnelle, le récit d'un tournant dans la longue histoire de l'himalayisme, dont Nims Daï est la figure emblématique, et la description de ses dérives qui mènent chaque année toujours plus de touristes d'altitude fortunés au sommet de l'Everest, malgré la perte de toute dimension de performance sportive de cette ascension et prix de drames humains, certains déjà survenus, et de ceux à venir, redoutés. Dans ce contexte, gravir les plus hauts sommets du monde a-t-il encore un sens ? Le silence des mots / Gaël Faye, Michaël Stzanke Victimes de viol pendant le génocide des Tutsis en 1994, en pleine opération Turquoise dirigée par la France, ces Rwandaises se sont confiées à l'écrivain Gaël Faye, qui vit aujourd'hui à Kigali. Le business des otages sahéliens / Anthony Fouchard Ils seraient entre 300 et 400 otages aux mains des groupes djihadistes qui tentent de contrôler l'immense espace sahélien. Des otages dont on ne parle jamais, car ce sont des hommes ordinaires, maliens, burkinabés ou nigériens dont les groupes islamistes négocient la libération contre quelques milliers d'euros. Cette criminalité est devenue l'un des principaux moyens de financement des djihadistes. A Madagascar, la vérité reste sur sa faim / Emre Sari Tout le monde semble d'accord : la famine dans le Sud de l'île est due au réchauffement climatique. Cela arrange bien le Président qui se trouve déresponsabilisé et invite les médias français tous frais payés pour lui tresser des louanges. Mais en fait, les raisons sont multiples : l'insécurité, les bandits qui pillent les ressources, et surtout, des décennies d'incurie gouvernementale. Alors, pourquoi l'ONU et les ONG s'en tiennent-elles à la version officielle ? Contre-enquête sur une famine. Poids-lourds anti-mafia / Angelo Mastrandrea En Italie, quand les entreprises appartenant à la mafia leur sont confisquées par la justice, elles font souvent faillite. Sauf à Catane, en Sicile, où une poignée de salariés ont réussi à racheter leur société de transport et à la faire revivre, malgré des tonnes d'embûches. BD - L'île, le millionnaire et les écolos / Bruno Lus et Vincent Sorel Depuis qu'il a racheté l'île de Berder, dans le golfe du Morbihan, un millionnaire fait la loi. Michel Giboire, patron de l'immobilier, entend la transformer en complexe hôtelier. Des retraités bretons l'ont fait plier. Vécu- Charly et le Prince / Haydée Sabéran Charly travaillait pour une conciergerie de luxe au service d'un membre de la famille royale saoudienne à Paris. Comme le génie de la lampe, il exauçait tous les voeux du prince. Il a mis en route une Xbox le matin de Noël pour 500 euros de pourboire. Déniché un tigre, un faucon, une table de gynécologue, de la cocaïne. Réalisé des films pornos en streaming. Mais jusqu'où accepter un caprice ? Quand il s'est agi de trouver une prostituée mineure, il a dit stop. Grand entretien Le cinéaste Marco Bellochio par l'écrivain Olivier Guez.

07/2022