Abstract

Extraits

Littérature française

Le venin du destin

09/2020

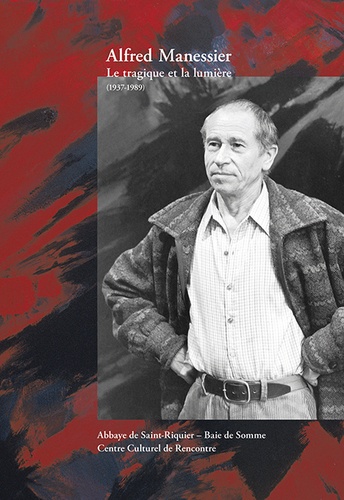

Beaux arts

Alfred Manessier. Le tragique et la lumière (1937-1989)

02/2014

Religion

Fêtes. 80 homélies : Noël, Epiphanie, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint

01/1974

Poésie

Créatures

02/2019

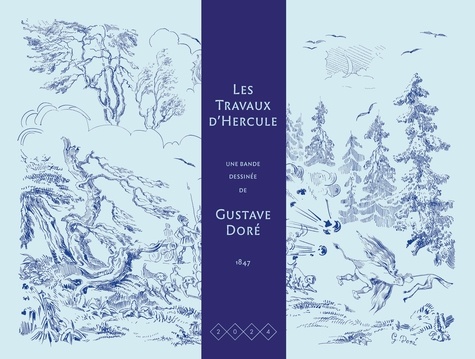

BD tout public

Les travaux d'Hercule

11/2018

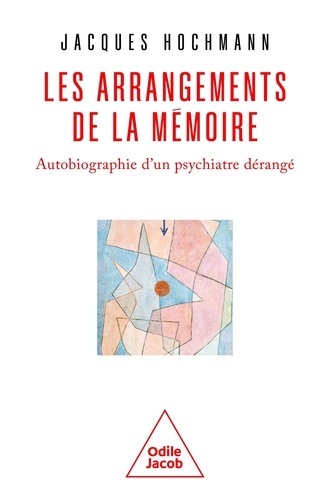

Essais psychiatrie

Les Arrangements de la mémoire

04/2022

Théâtre

Théâtre. Volume 2, Tessa ; La guerre de Troie n'aura pas lieu ; Electre ; Supplément au voyage de Cook ; L'impromptu de Paris ; Cantique des cantiques

03/1982

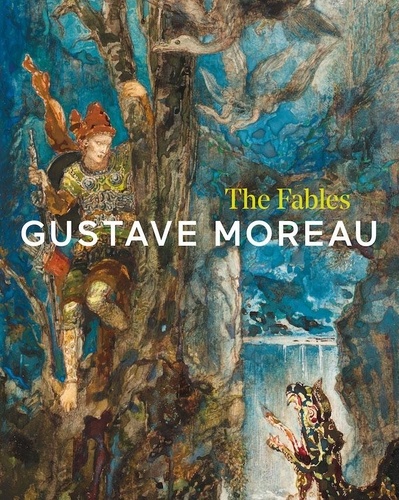

Monographies

Gustave Moreau. The Fables

08/2021

Ethnologie

Koto, l'égalité nécessaire. Savoir et pouvoir dans une société clanique - Les Nzèbi du Congo et du Gabon

09/2019

Economie

Microéconomie. 4e édition

05/2019

Critique littéraire

Eloge de la fadeur. A partir de la pensée et de l'esthétique de la Chine

01/1999

Histoire et Philosophiesophie

Introduction à la philosophie des mathématiques. Le Problème de Platon

09/2013

Croissance, crise

Voyage au bout de la fin du capital. Thèses sur la crise terminale achevée de la valeur d'échange et la dialectique de surgissement d'un monde sans argent ni état...

02/2023

Philosophie de la physique et

La question cosmologique. Platon, Lemaître et l'origine de l'Univers

02/2021

Penser l'écologie

Robert Hainard. Précurseur de la pensée écologique, peintre et philosophe de la nature

07/2021

Philosophie

Les affres de la philanthropie. Essai sur l'imaginaire, la dignité et la bêtise dans le monde globalisé

05/2017

Economie

Le futur de l'économie collaborative

09/2020

Art du XXe siècle

Les reliefs de Tatline. Du cubisme à l'abstraction

10/2023

Beaux arts

David Diao. Edition bilingue français-anglais

06/2020

Histoire et Philosophiesophie

La théorie des ours bleus ou l'atelier des paradoxes

04/2013

Psychologie, psychanalyse

Eclectisme et intégration en psychothérapie. Intérêts et enjeux d'une profession

03/2010

Histoire internationale

Citadins et citoyens dans la Chine du XXe siècle. Essais d'histoire sociale

04/2010

Critique littéraire

Correspondance 1919-1961

04/2009

Critique littéraire

L'Iliade et l'Odyssée. Relire Homère

10/2019

Cinéma

Possession d'Andrzej Zuławski. Tentatives d'exorcisme

01/2019

Monographies

Silvère Jarrosson. L'oeuvre qui va suivre

03/2023

Notions

Les vagues du langage. Le "paradoxe de Wittgenstein" ou comment peut-on suivre une règle ?

05/2022

Exégèse

Qu'est-ce que la vérité ? Une lecture de l'évangile selon saint Jean

05/2021

Philosophie

Wittgenstein analysé

03/1993

Histoire de la musique

Musique, images, instruments N° 19 : Le vin et la musique. Textes en français et anglais

01/2024